История 1: о том, когда начали варить мясо в Великой Степи

Бешбармак — высокая поэзия казахской кухни. Ибо трудно представить что-то проще, но еще труднее сотворить это простое так, чтобы хотелось облизать костяшки всех своих «пяти пальчиков». Мясо так или иначе варят все народы. Но вкуснее, чем это делают казахи, не получается ни у кого.

А вот интересно, когда в Степи впервые почувствовали запах вареного мяса? Наверное, тогда, когда появилась возможность для варки.

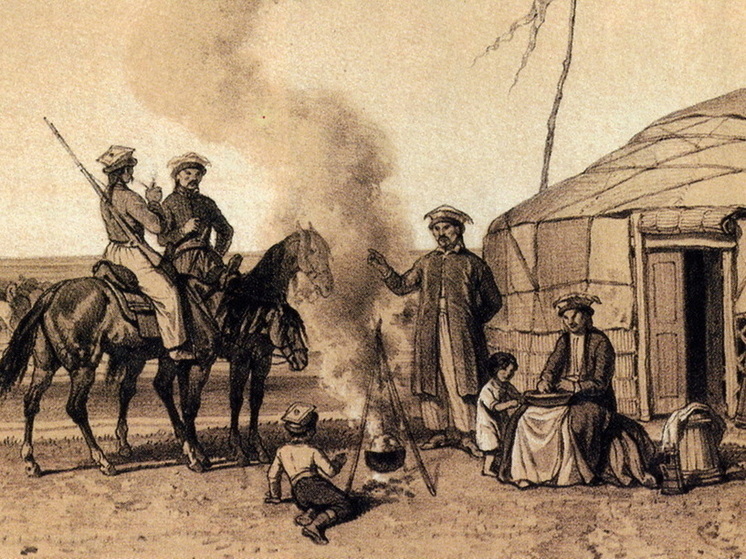

Возможно, те знаменитые бронзовые сакские котлы «на ножках», которые позиционируются в качестве жертвенников, и явились первой посудой, в которой начали регулярно варить мясо. О вероятной сакральности вареного мяса на заре его явления у кочевников может свидетельствовать огромное количество связанных с трапезой обычаев и традиций, в которых угадываются истершиеся следы бытовавших когда-то обрядов.

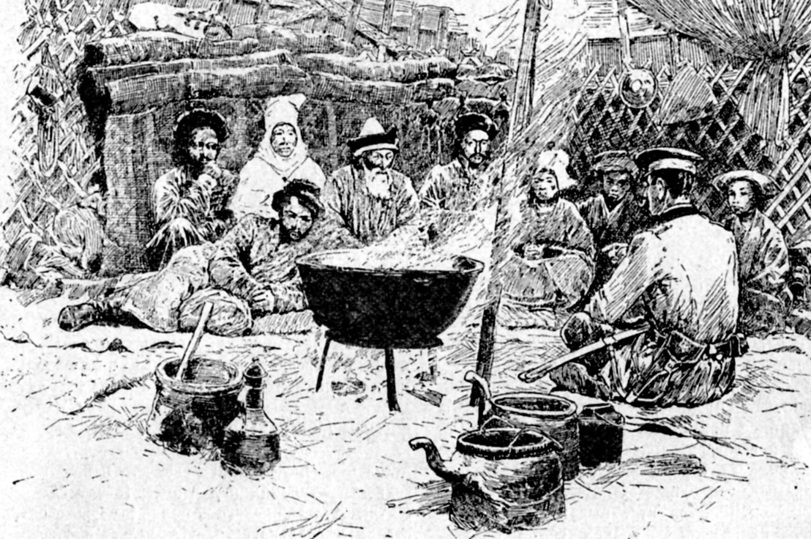

Так, по традиции, гость, в честь которого забивался баран, выбирал по три куска и собственноручно клал их в рот каждому присутствующему. По свидетельству Радлова, получивший три куска от гостя должен был проглотить их, не помогая руками. Если подавился, виноват сам, но, если кусков оказывалось больше трех, подавившийся мог по обычному праву потребовать от гостя сатисфакции.

А вот любопытное изречение о монголах из труда Гильома де Рубрука (чей визит в ставки монгольских правителей относится 1253-55 годам): «От мяса одного барана они дают есть 50 или 100 человекам, именно они разрезают мясо на маленькие кусочки на блюдечке вместе с водой — другой приправы они не делают, а затем острием ножика или вилочки, сделанных нарочно для этого... они протягивают каждому из окружающих один или два кусочка сообразно с количеством вкушающих».

Если учесть, что в более поздние времена «оформление» одного барашка «на троих» (на спор) не считалось у казахов особым подвигом, а также отметив наличие странных в обиходе степняков «вилочек», можно предположить, что Рубрук стал свидетелем именно какого-то ритуала. Своеобразного «причастия» вареным мясом.

О том же свидетельствует и знаменитый тимуров казан в Туркестанском комплексе Ходжи Ахмета Ясави. Верили, например, что, если помещенный в него жертвенный баран был угоден Аллаху, то одна туша заполняла весь котел и способствовала насыщению сотен человек. А если жертва не принималась, загони в него хоть отару, он останется полупустым.

Культ казанов, в которых изначально варилось жертвенное мясо, также неслучайно сопровождал всю историю номадов евразийских степей. Это уже гораздо позже металлическая посуда стала более доступной и варка стала наиболее распространенным видом банальной готовки, а забытая ритуальность переродилась в социальность и комплементарность.

История 2: про Соколиного глаза из Великой степи

Отношение иностранных наблюдателей XIX столетия, описывавших казахов, было неоднозначным и разновекторным. Кто-то, отмечая свойства степняков, был вполне дружелюбен и даже романтичен в своих оценках, кто-то выискивал разные нелепости и сбивался на едкий сарказм. Однако почти всеми отмечались такие особенности степного народа, которые даже самыми необъективными описателями передавались с восхищением. Речь — о необыкновенной остроте зрения и удивительной способности ориентироваться в совершенно однообразной степи.

Вот что писали по этому поводу в позапрошлом веке. В.Н. Зайцев «История 4-го Туркестанского линейного батальона» (1882): «Зрение у киргиз развито так, что они на ровном месте видят небольшия предметы верст за десять: там, где европеец усматривает обыкновенно только неясныя точки, киргизы различают уже очертания предметов, масть лошадей и т.п.

Способность их ориентироваться поразительна не менее. Малейшее возвышение земли служит киргизу меткой, которую он никогда не забудет. Если же подобнаго признака нет, то присутствие известных трав и направление, в котором они идут, указывают ему дорогу».

С. Болотов «С Сыр-дарьи» (1866): «Киргизы удивительные вожаки: в темную ли осеннюю ночь, в снежную ли вьюгу, он не собьется с известной ему тропинки; дорог здесь нет, а между тем случаи заблудившихся очень редки».

Ф. Фон Шварц «Туркестан — ветка индогерманских народов» (1900): «Совершенно необыкновенно у киргизов развито чувство слуха и зрения, и их успехи в этом отношении мне всегда живо напоминают в этой связи американских краснокожих из романов. Они часто могли различать цвет лошадей на таком расстоянии, когда я, несмотря на свои очки, вообще едва мог разобрать, что это лошадь. На поразительной остроте зрения основывается и необыкновенная способность киргизов ориентироваться среди бесконечной пустыни даже зимой, когда все покрыто снегом. Я никогда не мог понять как следует, как, например, киргизские почтовые работники среди степи, где нельзя было увидеть ни малейшего холмика, где не могло служить отправной точкой ни деревце, ни кустик, ни речка, к тому же при кромешной темноте ночи и снежных бурях, которые задули все прежние следы и колеи, могли, тем не менее, находить путь».

Н. Зеланд «Киргизы. Этнологический очерк» (1885): «Над остротой слуха и зрения не произведено опыта, но слишком известно, что они в этом превосходят европейца и им бы без этого не жилось бы так легко в степи. О зрении воспитанников киргизского пансиона я могу представить сведения, заимствованные у исследовавшаго их д-ра Ив. Ив. Соболевскаго. Из 12 мальчиков 1 имел 1⁄2, остальные 1, у русских же учеников Верненской гимназии четверть имела менее 1; впрочем, весьма вероятно, что киргизские воспитанники уступают тем, которые не оставляли кочевой жизни».

В. Радлов «Из Сибири» (1884): «Изо всех чувств у киргизов особенно развито зрение, да это и неудивительно. Киргиз живет обычно в широкой пустой степи и поэтому смолоду привыкает вглядываться вдаль. Не раз приходилось мне удивляться, как мои проводники на огромном расстоянии точно определяли одежду или другие признаки всадников, которых я еще не в состоянии был разглядеть. К тому же киргиз смолоду привык к непрерывному наблюдению за окружающей природой и поэтому замечает и видит все, что может представлять для него хоть какое-то значение. Он может целыми днями ехать по следу пропавшего животного и не потеряет этого следа, даже если он ведет через пастбище большого стада, испещренное следами животных. По следу животного он часто поразительно может определить его особенности. ... Один заседатель в Сергиополе уверял меня, что однажды во время дождя он потерял перчатку и послал двух казаков разыскать ее на дороге. Они вернулись ни с чем. Тогда поехал проводник-киргиз и нашел перчатку в шести верстах езды».

Записки купца Жаркова. Библиотека для чтения, том 124. 1854 год: «Киргизы чрезвычайно хорошо помнят места и потому пробираются из самых отдаленных стран в отчизну свою, следуя в стороне от дороги и не ошибаясь в направлении.

Cия способность киргизов есть, может быть, последствие необходимости. В степи, кроме стезей или троп караванных, нет другой дороги, и потому ордынец должен знать непременно направление, которому он должен следовать, и наружный вид предметов, могущих служить ему путеуказателями. Старик Кабин Карабоков так хорошо помнил места, виденные им только однажды в жизни своей, что через сорок лет после того он отличным образом проводил в 1825/6 году экспедицию к Аральскому морю».

История 3: о том, почему у казахских учеников были самые длинные летние каникулы в мире

Несмотря на успехи российской статистики рубежа прошлых веков, во главе которой стоял сам П.П. Семенов-Тян-Шанский, точных данных о том, сколько учеников посещало начальные школы в казахских аулах, не было. В статданные входило лишь то, что удавалось поймать и посчитать. Так, на 1911 год в Сырдарьинской области числилось примерно 748 «мактабов», в которых обучалось примерно 11 118 мальчиков и 727 девочек. Приблизительно такое же количество школ и учеников было и в аулах Семиреченской области. Много это или мало? Судите сами. В Семиреченской области проживало тогда 857 000 казахов и киргизов (два народа все еще считали за один), а в Сырдарьинской — 1 138 000 человек (в основном казахов).

В степи просвещением малолетних номадов занимались либо грамотные земляки, либо волостные учителя, либо странствующие муллы (которые учили детей аула до тех пор, пока их устраивали условия содержания). Главным учебным временем была зима, а с марта по октябрь жизнь в аульных «мактабах» часто замирала вовсе. Родители кочевали, и для большого числа школьников (по прикидкам в это время вообще закрывалось до 30 процентов школ) наступала каникулярная пора. Радостная? А как же!

История 4: о том, как по Казахстану бежало «Динамо»

ОГПУ и НКВД славились не только своими застенками и лагерями, но и своими стадионами и спортивными достижениями. Независимо от того как в СССР относились к «органам» (а советская милиция, уверяю вас, вовсе не внушала законопослушным гражданам того страха, что некоторые представители нынешней полиции), спортклубу «Динамо» всегда сопутствовали любовь зрителей и рукоплескание болельщиков.

Впервые созданный в 1923 году Феликсом Дзержинским в Москве, спортклуб силовиков сразу же распространился по стране. В Казахстане первые «динамовские» ячейки появились в Петропавловске, Чимкенте, Семипалатинске, Кзыл-Орде, Джамбуле, Уральске и Алма-Ате.

Спортом в те годы занимались для здоровья, а не ради показателей. Потому и показатели были странными. Например, первый наш союзный рекордсмен-динамовец Г.И. Бовдуй установил свой рекорд, метнув в 1940 году связку из пяти боевых гранат на 26 метров 82 сантиметра. Но были и более массовые результаты. Мало кто помнит, что футболистам «Динамо» (Алма-Ата) случалось завоевывать даже Кубок СССР среди клубных команд!