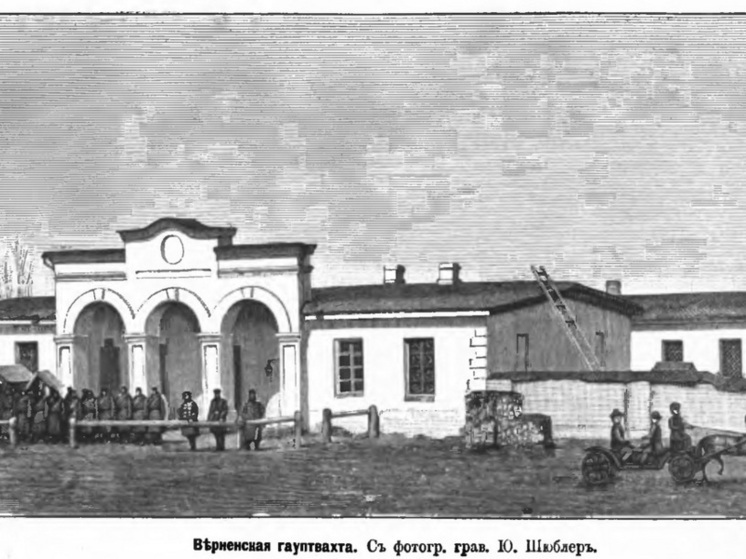

История 1: о верненской гауптвахте и священном дереве

Центральная пресса России не сильно баловала вниманием захолустный Верный. Разве что когда к тому появлялся очень достойный повод. Вроде сокрушительного землетрясения. В этом отношении крайне любопытны материалы, помещенные в журнале «Нива» за 1887 год.

Благодаря повышенному интересу читателей к Верному (естественно, неестественному) в 1878 году у нас сегодня есть уникальная возможность взглянуть и на первые постройки в укреплении. Например, на такую важную часть любого воинского расположения, как гауптвахта: «Кто из военных, бывавших в Семиреченской области не знает этого здания?.. Верненская военная гауптвахта — одна из первых построек в укреплении Верном; в 1875 году ограда не была еще окончена и часть кладки была прикрыта от дождей и снега камышевыми, местнаго приготовления, циновками. Здание это построено из местнаго кирпича с плоскою двухскатною земляною крышею. Главным фасадом обращено на юг, а противуположным прилегает к земляному валу (брустверу) укрепления и к крепостным воротам (Гасфортовским). Против гауптвахты находится деревянное одноэтажное здание — бывший верненский военный госпиталь, и старинное ракитовое дерево, которое одно уцелело от времени занятия этого места русскими войсками. По преданию, инородцы считают это дерево священным. В 1851 году экспедиционный отряд, снаряженный по Высочайшему повелению, по разрушении Тоучубековскаго укрепления, находившегося в 70 верстах от реки Или, двинулся на запад и здесь, в 25 верстах, на реке Малой Алматинке, вытекающей из Алатавских гор, расположился лагерем; тогда же было заложено первое русское укрепление, названное (бывшим командиром отдельного Сибирскаго корпуса генералом Гасфортом) «Верным». Новыми зданиями в этом укреплении и были описанная гауптвахта, деревянная казарма и артиллеристский склад».

Тут журнал немного запутал читателя с датами. Таучубек, укрепленный кокандский форпост в Заилийском крае, стоял где-то на реке Каскелен. В 1851 году крепость действительно была завоевана и разорена отрядом под командованием подполковника Карбышева. Но никакого прямого отношения к строительству Верного все это не имеет. Наш город, как известно, был заложен лишь в 1854 году при участии майора Перемышльского.

Но все это нисколько не умаляет ценности материалов в «Ниве». Если не считать того, что появились они тогда, когда все описываемое уже лежало в руинах...

История 2: о том, как казахи стали рыболовами

Когда и почему казахи-кочевники, которые традиционно не очень любили воду, стали ихтиофагами и начали ловить рыбу для своего питания — вопрос, таким образом, весьма любопытный.

В середине XX века, когда в Казахской ССР процветало промышленное рыболовство, именно рыбаки-казахи составляли подавляющее количество всех занятых промышленным ловом на Арале и Балхаше. И умением своим они ни в чем не уступали даже таким природным рыбарям, коими издревле считались славяне.

Но началось все гораздо раньше. Рыбу ели давно, хотя в былые времена рыбоедение было уделом бедноты и считалось в Степи признаком вырождения и беды.

«Рыбой питаются немногие, ее употребляют по большей части бедные, живущие при реках и озерах...» — писал в 1832 году Алексей Левшин.

«Рыбу ели только в тех местах, где ловили, в основном в Приаралье. Из нее готовили такое же блюдо, как бесбармак, называя его карма. Рыбу отваривали, стараясь все кости убрать, потом в бульон бросали сочни или лапшу. Последнее подавали отдельно как гарнир. Рыбу также ели в жареном виде, употребляли вяленую». А это уже свидетельство советского времени (монография «Казахи» со ссылкой на материалы экспедиции АН КазССР в Кзыл-Ординскую область).

Статус-кво поменялся, когда участились контакты казахов с русскими, а еще более после вхождения Казахстана в состав Российской империи. Выяснилось, что рыболовство может приносить прибыль не меньшую, нежели овцеводство.

Так что в XIX веке источники уже вовсю сообщают про «киргизское рыболовство» на всех крупных водоемах края.

Следующие выдержки из авторитетнейшего труда столетней давности — 18-го тома географического справочника «Россия» («Киргизский край»).

«Кроме Зайсана рыбалка существует у всего прииртышского населения, как русского, так и киргизского».

«Зимующие на р. Чу и по берегам оз. Балхаш киргизы ловят в них как для себя, так и на продажу значительное число разной рыбы: сазана (до 2 тыс. пудов), сома (до 400 пудов), щуки (до 800 пудов) судака (до 800 пудов), маринки (до 400 пудов), жереха (до 800 пудов)».

«В Атбасарском и Акмолинском уездах рыбалкой занимаются преимущественно киргизы (в Ишиме, Нуре, Кургальджине, Чу и др.). Общий улов рыбы в Акмолинской области можно оценить в среднем в 90 тыс. руб.».

«Эмбенский рыбный промысел ведется преимущественно астраханскими морскими ловцами при посредстве значительного количества киргиз, снабжаемых орудиями лова и законтрактовываемых сдавать им рыбу... Общее число киргиз, участвующих в лове (самостоятельно на бударах), определяется в 2000 человек».

Таким образом, к началу прошлого века вчерашние кочевники уже принимали активное участие в рыболовстве по всему краю. И ловили не только на продажу, но и для себя.

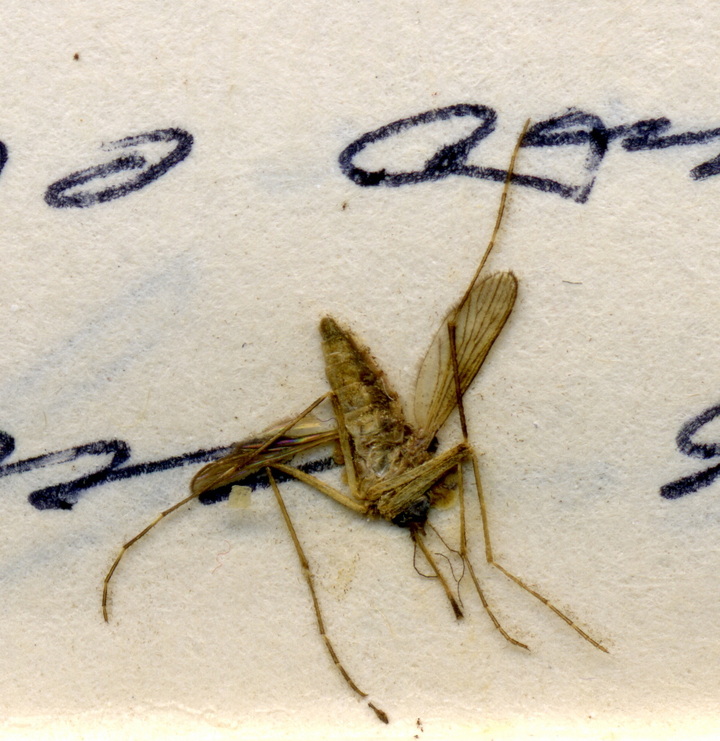

История 3: о том, как уберечь себя от малярии в Туркестане

Ныне малярия у нас стала предметом истории. Однако в дореволюционном Казахстане эта болезнь была одной из самых распространенных смертельных напастей, летальность от которой в иных районах достигала 12 процентов! А все дело в том, что бороться с ней действенной возможности не существовало. Потому как не было понимания природы этого страшного заболевания, переносимого комарами.

Любопытны в этом отношении советы путешественникам о том, как уберечь себя от заражения, которыми напутствовали туристов еще столетие назад. Выглядели они довольно наивно. Что свидетельствовало о бессилии противостоять заражению.

Вот характерная выдержка из популярного «Путеводителя по Туркестану» (под редакцией графа Дмитриева-Мамонова), издававшегося в начале прошлого века в Петербурге-Петрограде.

«В особенности лихорадка (малярия) поражает часто пришлое население в местностях, расположенных в речных долинах и где наиболее развита оросительная сеть арыков.

В предупреждение от тягостного заболевания лихорадкою (маляриею) европейскому уроженцу и вообще туристу в Туркестан советуется:

- Носить шерстяное платье прямо на теле...

- Не сидеть в садах близ прудов и арыков...

- Избегать большого утомления в работе и ходьбе...

- Нанимать квартиру в более высокой местности...

- Не позволять прислуге в жаркое время сильно поливать водою двор и улицу...

- Окна в жилых помещениях, в особенности в спальне, в весеннее, летнее и осеннее время закрывать густою проволочною сеткою от насекомых, в особенности от комаров, укус которых переносит малярию.

- Возможно меньше употреблять крепких напитков. Избегать жирной и вообще тяжелой пищи. Не набрасываться на фрукты, в особенности на абрикосы (урюк)...»

История 4: о казахстанской стахановке, фото которой было на обложке «Огонька» в 1945 году

Речь об «Огоньке» No 29 от 22 июля. Наверное, не все современные читатели вообще ведают, чем был «Огонек» для советского человека. Современные гламурщицы и интеллектуалы знают более «воги», «космы», «форбсы» и прочие порождения чуждой коммерческой журналистики. Так вот, друзья мои, «Огонек» в СССР был «Вогом», «Форбсом» и всем остальным вместе взятым! Потому-то попадание на его обложку можно было приравнять к высокой правительственной награде или победе в соцсоревновании.

Однако, как ни дико это прозвучит для современных листателей, тогда, чтобы увидеть себя на вожделенной обложке, не нужны были ни длинные ноги, ни волосатые руки спонсора, ни попсовая популярность. Что, собственно, и видно из приведенного снимка, с которого на нас смотрит «стахановка колхоза Кызыл-Ту, Алма-Атинского района, Казахской ССР, звеньевая Зейнеб Чиникеева».

Что и говорить, в тот судьбоносный год Зейнеб была одной из немногих женщин, разбавивших на обложках главного журнала страны героев, военачальников и маститых юбиляров.