Но, как утверждает современная народная мудрость, «на каждый iPhone 111-й неминуемо найдется iPhone... 111-й Plus (с винтом!)». Увидав который в руках соседа по парте, ваше дитятко, еще вчера гордо раздувавшее ноздри со своим 111-м, неминуемо зачахнет от тоски-печали и станет самым несчастным существом на этом свете!

Куда девалась радость

Про навороченные гаджеты... Это так, фигурально. Для затравки. Эти слезы богатых ребятенков вряд ли растрогают многих. Когда незабвенный Федор Михайлович произносил для истории одну из своих бессмертных фраз о том, что целый мир не стоит и одной слезы ребенка, он имел в виду вовсе не эти слезы.

Но так уж устроен наш мир. Когда все вокруг измеряется в у.е. (в том числе и детское счастье!), вообще-то куда больше зависти, чем радости.

И психологи, и родители в один голос талдычат о том, что подрастающие ныне поколения, с самого раннего детства заваленные невиданным еще пару десятилетий назад игрушечным изобилием, вообще-то разучились полноценно радоваться. Игрушка для современного малыша если и зажигает блеск в глазах, то весьма ненадолго. Потому что она стала обыденностью и данностью. И данью, подкупом, примитивной подменой естественного чадолюбия, лукавым эрзацем заповеданного живого общения.

А потому игрушка перестала нести и заложенную культурой глубинную функцию, быть предметом-амулетом, из ряда вон выходящим, магическим, потрясающим, близким и единственным в мире. По большому счету для ребенка ведь важно вовсе не количество полученных подарков, каждый из которых неизменно нарушает гармонию в его маленьком мире и разрушает целостность его детской вселенной.

Главное ведь найти такой источник тепла, единственный и неповторимый, который всегда бы оставался рядом. А для этого совсем не нужно изобилия вариантов. Коль только любовь оказывается равномерно распределенной между многими, ни о какой любви речи уже нет!

Вынужденный аскетизм?

Сегодня, когда весь мир равномерно заполонен пряничными конвейерными игрушками китайской фабрикации, хочется оглянуться вспять, на детство тех поколений, которые росли без всего этого в другой стране и других условиях.

Советская легкая промышленность если и баловала маленьких граждан СССР каким-то вниманием, то явно скупилась на похвалы. Ассортимент на детских полках не менялся годами, купить что-то такое-эдакое значило либо случайно попасть в магазин, когда там чего-то «выбросили», либо в этом магазине работать, либо «съездить в Москву».

В Москве долгие годы располагался едва ли не единственный (самый доступный!) в Союзе (1/6 суши Земли) специализированный «Детский мир». Это уже гораздо позже его аналоги стали появляться во всех столицах республик, в том числе и в Алма-Ате.

Вот потому-то «для счастья» поколений детей 1930-х, 40-х и 50-х годов требовалось так мало. Если у девочки была кукла, то единственная. Если мальчик обладал аляповатым грузовичком, то в его «гараже» других машин не наблюдалось. Игрушки ценились так, что передавались по наследству!

Собственноручное счастье

Неслучайно характерным моментом тогдашнего времени могут считаться игрушки, которые не покупали, а делали своими руками. Мамы и бабушки, почти поголовно обладавшие советскими швейными машинками «а ля Зингер», шили непритязательных зверюшек, набитых ватой. Отцы, повально умевшие делать многое собственными руками, могли сработать из доски «настоящий автомат ППШ», автомобиль «ЗИЛ» или самокат на подшипниках, а из гнутой арматуры сварить на работе красивые салазки.

Взрослея, пацаны сами заботились о своем полноценном досуге, клея из газет летающих змеев, мастеря с помощью резинки-«ависьенки» стреляющие проволочными пульками ружья, массово производя запретные «лянги» и полуогнестрельные «поджики». Девочки с мамами, вооружившись иголкой, ниткой и обрезками ткани, шили и набивали ватой мягкие игрушки по выкройкам из журнала «Работница».

Так что «дефицит игрушек» сам по себе приводил к любопытным выплескам массовой творческой активности. И тут помогали не только домашние навыки и наработки. Модельные кружки, в которых своими руками собирались точные копии отечественных и зарубежных самолетов и автомобилей, могли с лихвой восполнить дефицит соответствующей номенклатуры на прилавках.

Вынужденный аскетизм? Да. Но зато свои детские игрушки эти поколения запоминали на всю жизнь.

Моя мама, которая в шестилетнем возрасте попала в толпу бежавших от войны с Украины, рассказывала, что единственным ее грузом была большая кукла. И только через несколько дней изнурительной дороги под постоянными бомбежками с воздуха, когда сил уже совсем не осталось, взрослые убедили ребенка оставить любимую игрушку, посадив ее на какой-то пенек у дороги. Память о прощании с куклой осталась у мамы на всю жизнь. Больше таких у нее уже не было...

Баловать — не баловать

А еще в ту эпоху не принято было по случаю каждого похода в гости в дом с детьми приносить что-то вещественное и баловать малышей. И не оттого, что дети росли в аскетичную эпоху минимальных потребностей, воспитывались на иных принципах и особо баловать их было не принято. А более оттого, что баловать особо было нечем. Возможности каждый раз приобретать что-то новое и эксклюзивное (а главное необременительное для кармана) советская торговая система не предполагала.

Товары для маленьких присутствовали далеко не во всех торговых точках. Но и там, где присутствовали, вряд ли удивляли каждодневными переменами ассортимента.

Промышленность брала советского потребителя не качеством, а количеством, так что на полках магазинов десятилетиями пылились одни и те же пластиковые «пупсики» с глуповато-суровыми лицами или железные пистолетики, «стреляющие» бумажными лентами-пистонами. Потому тем детям если что и дарили походя, то это чаще всего оказывались простые конфетки, маленькие шоколадки или в лучшем случае тонкие детские книжки. Сказать, что эти дежурные дары не приносили никакой радости, нельзя, хотя и полноценными подарками у детворы они не считались.

За «нормальными подарками» нужно было ездить в нормальные магазины с нормальными отделами игрушек. В Алма-Ате, к примеру, кроме культового «Детского мира» такими отделами располагали лишь ЦУМ и еще несколько крупных универмагов. Вот про них-то и вспоминали тогда, когда хотели доставить ребенку особую радость (по особому поводу) и решали купить то, чем он давно грезил в своих маленьких мечтаниях.

Предмет наследства

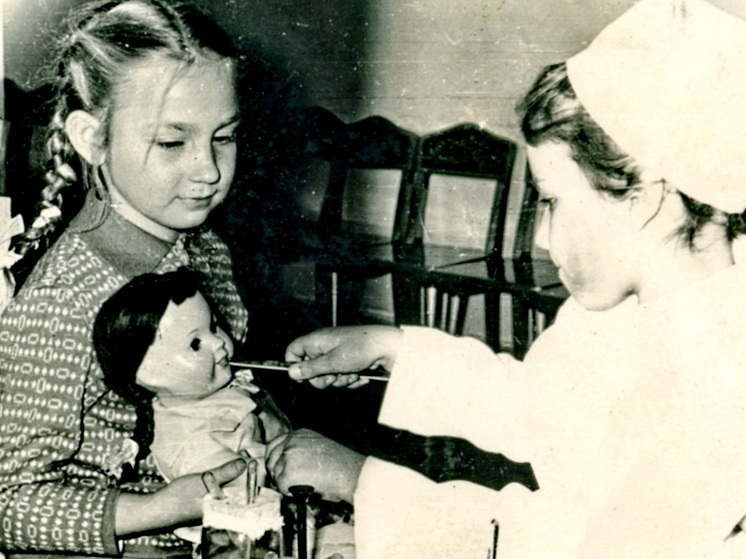

Девочки советского времени были поголовными и классическими воспитательницами кукол. И у каждой обязательно была пластмассовая любимица с бантами, закрывающимися глазами и писклявым голоском, раздающимся при переворачивании вниз головой. С куклами играли, кукол любили, куклы всегда занимали видное место в детской комнате или (что чаще) детском уголке квартиры.

То, сколько времени проводили тогдашние девчонки со своими любимицами, просто уму непостижимо (уму современного родителя, разумеется). Вовсе недаром любимые куклы бабушек сохранились в некоторых семьях доныне, превратившись в домашние реликвии. И были переданы по наследству. Сначала — дочкам, а потом и внучкам, поныне выделяясь своими живыми и пышными формами среди всяких анорестических «Барби» и «Синди».

У мальчишек игрушки с такой долгой судьбой встречаются реже. Во-первых, всяческие незамысловатые машинки, конструкторы, настольный футбол (и хоккей!), оружие для любимых войнушек эксплуатировались обладателями вовсе не в щадящем «кукольном» режиме. Ну а то, что пережило время, не переросло своих владельцев и было безжалостно забыто и растеряно.

Однако я знаю таких «пацанов», которые до седых волос сохранили свои железные дороги PIKO и настоящих оловянных солдатиков в советской военной форме.

Эпохи и оценки

Эпохи не бывают однозначными. Однозначными бывают оценки.

У каждого нормального ребенка времен «развитого социализма» бытовало всего несколько любимых игрушек. Как правило, эти же несколько игрушек и составляли весь игрушечный парк маленького человека.

Дай бог, чтобы времена «единственной игрушки» навсегда ушли в прошлое. Но как бы здорово было при нынешнем изобилии вернуть детям то канувшее в Лету умение радоваться. Радоваться малому и радоваться искренне. Потому что детство независимо ни от чего — это пора, когда радость наиболее естественна и чиста. Во взрослой жизни такого уже не бывает.

И радость ребенка не покупается дорогими подарками и не зависит от финансовой потенции родителей. Если вы еще этого не осознали, у вас грядут проблемы. Сила и искренность той любви, которую могут подарить ребенку взрослые, вообще не имеет измерения в материальных единицах. Ребячья радость — свойство тонкое и неподкупное. Его вполне можно считать божественным по своей природе. А это неподкупно и непокупаемо.

Так что были ли менее счастливы дети, которые росли в условиях тотального товарного аскетизма и дефицита полвека назад, нежели их осоловевшие от изобилия и равнодушные к дежурным подаркам внуки, решайте сами.