История 1: про то, как конь соседствовал с ослом в культуре Средней Азии

В резко континентальных культурологических условиях Казахстана, где извечное соседство номадизма и оседлости определяли особенности развития общества, осел и конь издревле представляли собой своеобразные животные «тотемы», стоящие за двумя народообразующими стихиями.

Конь был спутником номада, товарищем лихого джигита, движущей силой всех мелких порывов, больших нашествий и великих переселений в Глубинной Азии. Он нес на себе Великую степь.

Осел, напротив, понуро двигался по мирным проселкам: от кишлака к кишлаку, от базара к базару, по полям, вдоль арыков и неспешно двигал вперед скучные будни земледельческих оазисов и умирающих царств.

Про лошадь говорено достаточно, но тотальную вживленность осла в древнюю жизнь и культуру Средней Азии (включающую в себя южные районы современного Казахстана), может быть, представляют не все. Культ осла и культ коня, существовавшие параллельно, были одинаково сильны по обе стороны «границы». Хотя и держались на разных персонажах, они во многом дублировали друг друга.

Оседлые жители любили своих осликов не менее чем номады своих аргамаков. Про них также слагали оды и пели песни.

Весь день он занят баловством,

Стучит копытами, зубами и, трубя,

То вдруг прикинется могучим львом,

То вдруг драконом возомнит себя.

Эти с любовью написанные строчки Назима Герати посвящены не коню, а ослику. На представленном тут фото петроглифа из предгорий хребта Кетмень выбитый на камне осел органично вплетается в чреду древних образов, оставленных на скалах былыми обитателями Глубинной Азии.

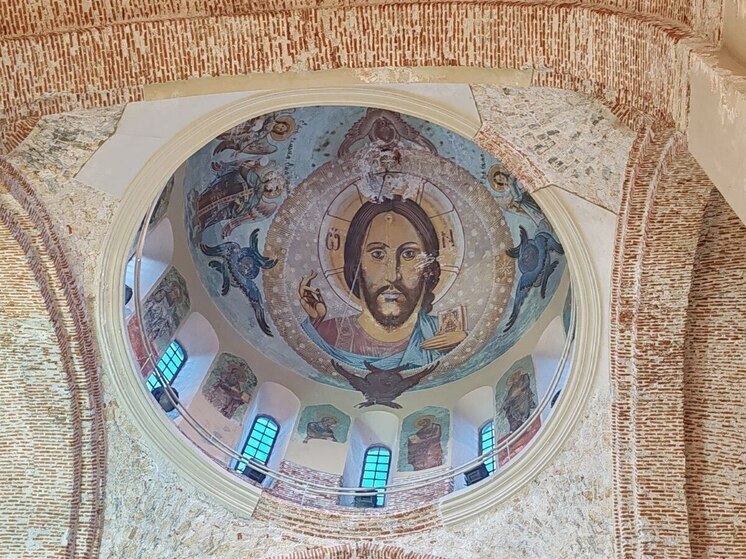

История 2: когда и почему исчезали средневековые города в Казахстане

Обычно города исчезают тогда, когда население теряет стимул для нормальной жизни и перспективы дальнейшего процветания. Причинами тому могут быть изменение климата, переориентация экономики, перенос торговых путей, но основное — войны и разрушения.

В исчезновении многочисленных средневековых городов, которыми был богат юг современного Казахстана, главной причиной называют монгольское нашествие и последовавшую за тем череду кровавых разборок между наследниками Чингисхана.

Мэтры казахстанской археологии Кималь Акишев и Карл Байпаков («Вопросы археологии Казахстана») писали по этому поводу: «Монгольское нашествие и последовавшие за ним междинастийные войны между царевичами-чингизидами послужили основными причинами затухания в XIV-XV вв. городской жизни в Илийской и Чуйской долинах».

Примерно то же, что в Семиречье, но в более растянутом варианте наблюдалось и юго-западнее — в долинах Сырдарьи и Таласа.

«Частый переход присырдарьинских городов из рук в руки, отсутствие твердой власти, грабежи, продовольственные реквизиции у населения подорвали основу стабильного существования городов как центров ремесленного производства и торговли, их земледельческой округи, привели к начавшемуся застою городской жизни на юге Казахстана».

Об этом рассуждали другие исследователи Ербулат Смагулов, Федор Григорьев и Абдыкадыр Итенов. («Очерки по истории и археологии средневекового Туркестана».)

Впрочем, кроме ученых мнений, у нас имеются и показания свидетелей-очевидцев Вильгельма Рубрука и Плано Карпини, наблюдавших положение дел XIII века самолично.

«На вышеупомянутой равнине прежде находилось много городов, но по большей части они были разрушены татарами, чтобы иметь возможность пасти там свои стада, так как там были наилучшие пастбища».

«В этой земле мы нашли бесчисленные истребленные города, разрушенные крепости и много опустошенных селений».

Можно ли говорить о типовом системном упадке средневекового урбанизма на границах Степи в связи с «монгольским фактором»? Можно, хотя и с некоторыми оговорками.

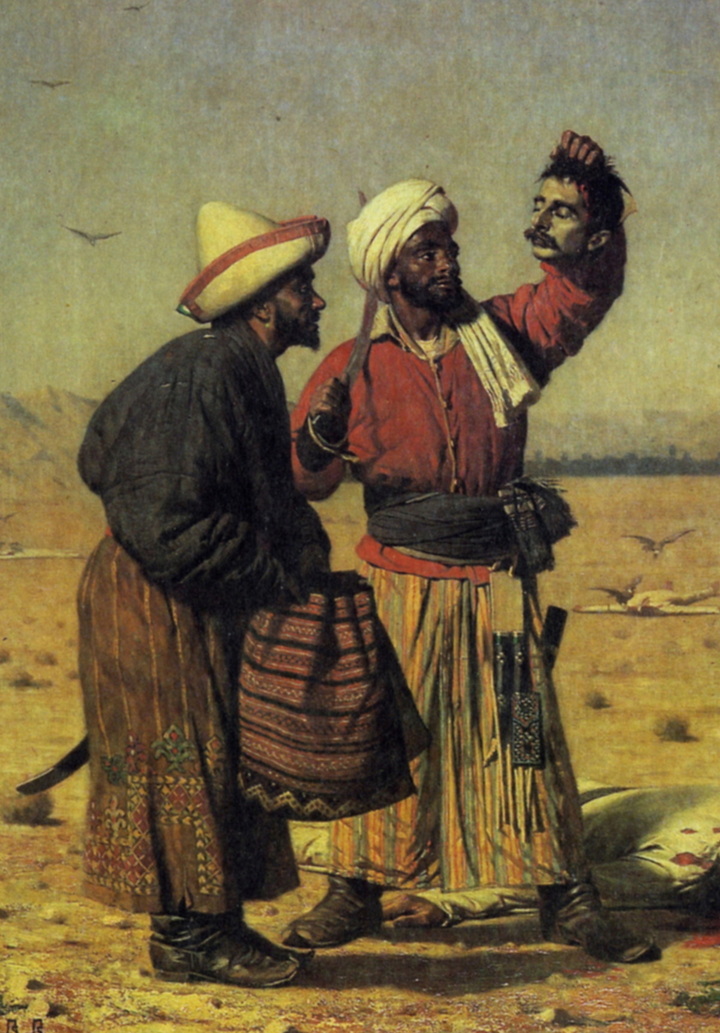

История 3: о том, для чего раскапывались православные могилы

Во времена присоединения Туркестана (в том числе и регионов нынешнего Южного Казахстана) к Российской империи у православных (как, впрочем, и всех других христиан) возникла неожиданная проблема весьма деликатного свойства. Сохранность могил. Нередко уже на следующий день после погребения глазам представали сваленный крест, отверстая яма, вырытый и разбитый гроб. И выброшенный труп, не только оскверненный, но и обезглавленный.

Эпидемия поругания покойников-христиан приняла угрожающие масштабы, особенно в районах, где велись боевые действия. Все это, разумеется, тут же получило весьма правдоподобное объяснение. В основе осквернения могил лежало обыкновенное варварство, замешанное на «мусульманском фанатизме».

Истолкование удовлетворяло многих, но не всех. Потому как имелись нестыковки. Очень редко, к примеру, раскапывались могилы женщин. И совсем уж не трогали детские погребения. Хотя и дети, исходя из логики объяснения, носили крестики, принадлежа все тем же христианам.

Но тайна возмутительного кощунства скрывалась вовсе не там, где ее искали. Настоящая разгадка казуса вообще никак не сопрягалась ни с исламом, ни с каким-то варварством и лежала совершенно в иной плоскости. Как писал один из знатоков истории и нравов того времени, военный и публицист Михаил Терентьев в своем пространном очерке «Туркестан и туркестанцы»: «Это была просто спекуляция: отрезав голову у только что схороненного покойника, а если это был офицер или чиновник, то, захватив и его эполеты или погоны, хищник спешил с добычей в какое-нибудь из соседних ханств, где и выдавал эту добычу за трофей, взятый им в честном бою... Халат, несколько золотых тиллей и слава батыря-богатыря были обыкновенною наградой предприимчивого вора. Так как голова женщины не могла доставить столько же славы, как мужская, то, конечно, могилы женщин разрывались только по ошибке или по незнанию и, значит, весьма редко».

Так что ничего личного! Маленький бизнес, и только.

Однако впечатление, производимое каждой новоразоренной могилой, весьма болезненно отражалось на спокойствии христианского общества. И нужно было что-то делать, чтобы охранить погребения и покойников. Ставить охрану на каждом кладбище в условиях тотальной нехватки людей не представлялось реальным.

И тогда на какое-то время было решено обратиться к... мусульманской традиции!

«Со времени принятия нами азиатского способа устройства могил (кроме обыкновенной ямы еще боковая ниша, куда и вдвигается гроб) открывать гроб одному человеку оказывается неудобным, потому что прежде всего гроб надобно выдвинуть из ниши, и потому нападения на покойников прекратились».

Полностью проблема разорения могил исчезла, как только исчезла плата за головы и утратился экономический интерес.

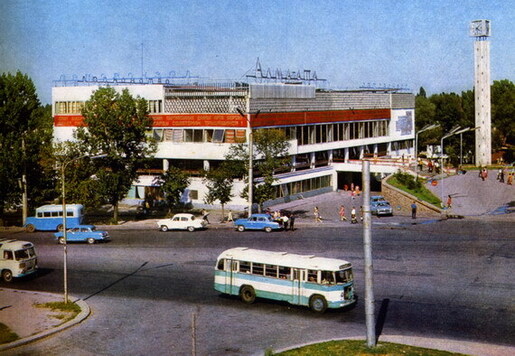

История 4: о том, как 40 лет назад началась борьба с пробками на улицах Алма-Аты

В 1980 году, когда появился очередной генплан развития Алма-Аты, впервые начала звучать тревога по поводу возможных проблем в городе из-за возрастающего количества автомобилей. И не только в плане экологии.

Автомобили начали в те годы все решительнее наступать на растущий мегаполис. Причем, если с общественным транспортом все в принципе решалась — предполагалось убрать из центра большие автобусы и заменить их экологически чистыми трамваями и троллейбусами (к 2000 году таковых должно было быть 50 маршрутов!), а также метро (его первоначально ждали к 1990 году), растущий личный автопарк уже тогда начинал внушать определенные опасения. И не только в плане экологии (с упразднением городских кочегарок он становился главным отрицательным фактором), но и в аспекте транспортных нагрузок на городские улицы.

Впрочем, в те времена, когда очереди на приобретение собственной машины спорили в длине с очередью на получение собственного жилья, озабоченность ученых серьезно не воспринималась. Для того чтобы успокоиться, обывателю достаточно было выглянуть в окно на улицу и убедиться, что тезис об «ограниченности пропускной способности алма-атинских улиц» при тогдашних транспортных реалиях был если не фантазией ученых, то перспективой весьма отдаленного и светлого будущего. Того самого, в котором мы с вами сегодня и живем.