История 1: почему путник в степи не мог проехать мимо аула

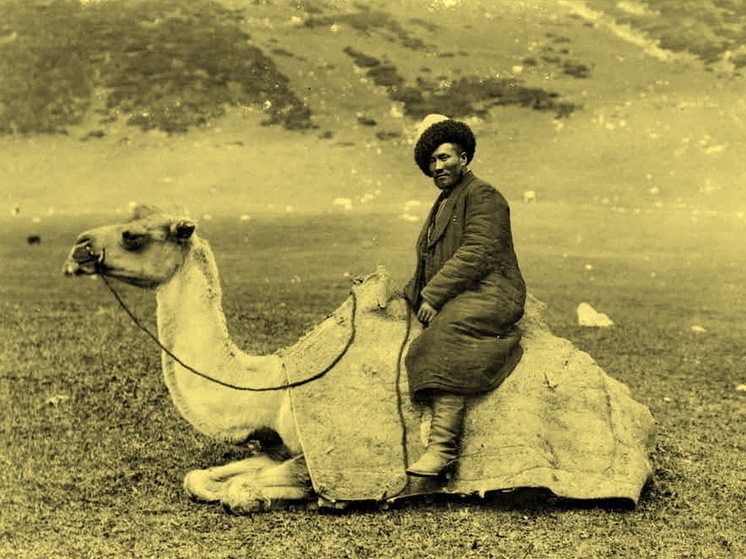

Казахстан с его безбрежиями — классическая «страна дорог». Именно потому огромное количество всевозможных обычаев было связано со всякими поездками и переездами.

Самыми ответственными моментами, на которые обращалось особо пристальное внимание, конечно же, были отправление и прибытие. Перед отправкой в дальний путь традиция предписывала зарезать барана и устроить специальное застолье жолаяк. На угощение приглашались ближайшие родственники и соседи, а в конце аксакалы благословляли отъезжающего.

Пиршество для облегчения пути могло устраиваться оставшимися и после проводов, особенно если речь шла о родителях, отправившихся, к примеру, в хадж. В этом случае дети часто устраивали застолья — бастангы, на которых желали путникам удачной дороги и счастливого возвращения.

Но, если отъезд всегда сопрягался с неизвестностью, а потому окрашивался тонами тревоги и печали, возвращение из дальней стороны, напротив, было насыщено радостью и весельем. Недаром у казахов тот, кто первым сообщал долгожданную весть (суинши) родным и аульчанам, резонно рассчитывал на положенный за это подарок.

Возвращение накладывало на путника ряд обязательств, которые свято выполнялись в старые времена. Во-первых, он должен был одарить тех, кто провожал его в дорогу, непременными подарками, и подобрать их так, чтобы никого не обидеть и никого не забыть.

Во-вторых, полагалось сказать салем аксакалам и старейшинам, нанести визит и поздороваться со стариками.

Вообще же, в классические времена, если кто-то проезжал мимо аула и не заехал поприветствовать его обитателей, это могло быть чревато последствиями и воспринято как жест недружелюбия и знак нанесения обиды. Проезжавший мимо приравнивался к преступнику, и за ним могла быть даже снаряжена погоня. Пойманному путнику устраивали допрос с пристрастиями и, если особой вины не находили, его заставляли платить отступные.

Еще один интересный обряд, обычно связанный с возвращением долго живущего на чужбине, заключался в том, что возвратившегося сородича вываливали в пыли у родного аула. Причащали родной землей.

То, что многое из этих древних обрядов, питающихся корнями от древнейших представлений первобытных предков, сохранилось до сих пор — верный признак неизменности отношения степняков к дороге. Изменились способы и средства передвижения, но детский трепет перед расстояниями, разделяющими и соединяющими людей, сокращающими пространство и сжимающими самое время, остался. Как достояние, доставшееся в наследство от многих поколений предков.

История 2: что писал Владимир Даль о кыз-куу и красоте казашек

Владимир Иванович Даль, создатель непревзойденного Толкового словаря живого великорусского языка, друг Пушкина и Жуковского, составитель учебников по ботанике и зоологии, натуралист и этнограф, один из основателей Русского географического общества, почетный член Академии наук, врач и большой патриот России был своим человеком в казахских степях. С 1833 по 1840 год он служил чиновником особых поручений при оренбургском губернаторе графе Перовском. Его тонкие наблюдения за жизнью степняков пронизывают его произведения. И как каждый нормальный мужчина своего времени с особым вниманием Даль всматривался в черты степнячек. Вот пара цитат, результирующих это естественное внимание.

Одна из них относится к уникальной конноспортивной игре (с эротическим уклоном) кыз-куу: «Дело вот какое: состязаются молодой парень с отборною молодецкою девкой. Девка выезжает на лихом скакуне, взмостившись по обыкновению на высокое седло, покрытое попонами, одеялами и подушками; выезжает на лучшем и заветном коне отца или брата, носится по чистому полю, налетает на молодцов, замахивается на них плетью... У кого сердечко по ней разгорится, тот кидается сам на коня и пускается в погоню. Начинаются травля и скачка; народ ревет; красавица мчится стрелой; молодец нагоняет; она крутой поворот в бок, в другой, опять вперед, назад; наконец парень ее донимает: то заскакивает вперед и, осаживая коня, старается только коснуться рукою персей ее, то настигает ее с тылу и, вытянувшись в маховую сажень, едва не досягает ее рукою... Он мечется и кидается то с тылу, то с боку. Девка, не щадя ни парня, ни его коня, ни плети своей, с которою право шутить вовсе не выгодно, стегает зря и с плеча, и очертя голову по чем попало; молодец свивается клубом, налетает соколом, подвертывается жгутиком и, коснувшись однажды рукою груди ее, обнимает красавицу сильными мышцами, и она уже не смеет более ему сопротивляться. И степные кони дружно мчатся по мягкой траве, а всадники, покинув поводья, не заботятся о направлении скакунов. Но, если молодец принужден бывает отвязаться от девки, не нагнав ее, не коснувшись рукою персей, тогда, как говорится, хорони головушку в мать сыру землю: от посмеяния и проходу нет. А вдобавок еще, тогда уже девка его нагоняет и, не давая своротить, гонит перед собою до упаду и лупит нагайкою, камчой при громогласных криках и хохоте народа. Это и стыдно, и больно».

А вот как оценивал Владимир Иванович красоту казашек: «Пригожество и красота суть вещи условные; не знаю, приглянулась ли бы вам моя степная красавица с первого разу, особенно если бы вы пожаловали в Зауральскую степь прямо из партера Александринского Театра, из Филармонической залы, с пышного придворного балу. Если нет, то виною этому был бы, вероятно, только тяжелый мешковатый наряд ее; я думаю, что если бы вы обжились немного со степью и с ее дикарями и дикарками, если бы привыкли к этим тройным и четверным неподпоясанным халатам, к неуклюжим чоботам и мужиковатой поступи, то стали бы вглядываться в иное лицо, свежее, дикое, яркое и смуглое, в котором брови, ресницы, очи, губы и подборные скатного жемчуга зубы украсили бы любую из московских и петербургских красавиц, похожих нередко, извините меня неуча, на куколку, которую шаловливые девчонки умывали и смыли румянец и алый цвет уст, а в голубых глазах оставили один только бледный, мутный намек на прежний цвет их. Плосковатое лицо и выдавшиеся скулы не делают на меня никакого неприятного впечатления, а высокое чело и благообразный нос вполне соответствуют приятному облику кайсачки».

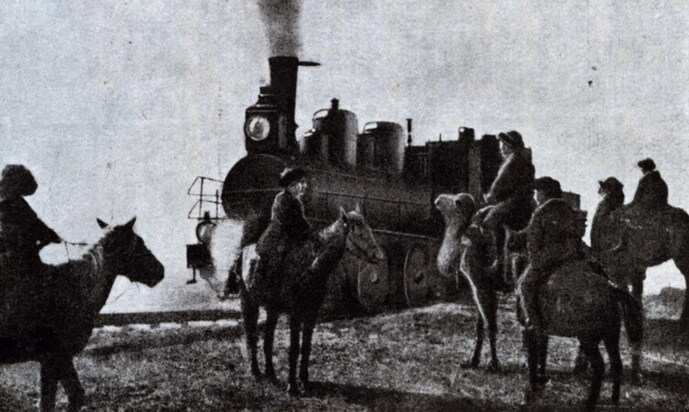

История 3: про то, почему Турксибу не страшны землетрясения

Сегодня, увы, не все даже у нас знают, что Туркестано-Сибирская магистраль — первое масштабное железнодорожное предприятие СССР — почти целиком проходит по территории Казахстана. Лишенный еще в дореформенные времена своего знаменитого исторического названия, Турксиб, однако, стал столь важным явлением в жизни республики, что не только переориентировал экономические потоки, но и сместил геополитические приоритеты в Центральной Азии. Именно благодаря ему, к примеру, столица Советского Казахстана обрела в конце 20-х свое окончательное местоположение в Алма-Ате.

По масштабам и новаторским методам строительства Турксиб стал своеобразной «стройкой века». Тут, к примеру, впервые в практике подобного строительства было использовано широкомасштабное антисейсмическое усиление. И не только полотна дороги, но и мостов, станций и даже станционных поселков.

Московским институтом сейсмологии для того была организована сеть сейсмостанций и проведены масштабные исследования в зоне строительства (а это, кто не знает, весь юго-восточный Казахстан). В научно-техническом комитете были выработаны Технические условия на проектирование и возведение искусственных и гражданских сооружений в сейсмических районах Турк.Сиб. ж. д. и определен особо опасный в плане грядущих землетрясений район.

Им, кстати, оказался круг диаметром 85 километров, центром которого стала Алма-Ата.

История 4: о созидателе химической науки в Казахстане

Среди первых доцентов КазГУ был выпускник МГУ Дмитрий Владимирович Сокольский (1910-1987) — один из основателей химической науки в Казахстане.

Дмитрий Владимирович — личность интересная и загадочная. Достаточно вспомнить, что родился он в городе Энзели (Персия), во время Великой Отечественной войны служил (по некоторым данным) в войсках НКВД, а в 1950-е годы состоял консультантом министерства просвещения... Вьетнама.

Именно Сокольский по праву считается создателем казахстанской научной школы в области химии.

Выпускник МГУ и аспирантуры при нем, в Алма-Ате он проживал с 1937 года. А к 1942-му стал профессором и проректором КазГУ. В 1951 году был избран академиком, а с 1965 по 1976 год стал вице-президентом Академии наук Казахской ССР.

С 1969 года до конца жизни Сокольский руководил своим любимым детищем — местным Институтом органического катализа и электрохимии, которому ныне присвоено его имя.