История 1: о том, когда в Степи почувствовали запах вареного мяса

Когда в Степи появился бешбармак в «чистом виде» (без всяких добавок вроде теста, лука и пр.) — вопрос, скорее, риторический. Сама природа степного номадизма зиждется исключительно на стадах и табунах, а без того немыслима. Так что мясная пища извечно сопутствовала жизни кочевников. А как еще?

Казахи с пиететом относились к мясной пище вообще, выделяя, однако, в каждом ее сорте что-то особое. Так, говядина считалась тяжелой, зато верблюжатина — полезной для души. Употребление же конины носило зачастую ритуальный характер, хотя в любом случае ее предпочитали всему прочему. Однако наиболее ординарным мясом оставалась, конечно, баранина.

«Обыкновенные кушанья его суть мясо — баранье, лошадиное, козлиное, иногда верблюжье и изредка говядина», — писал о столе кочевника первый исследователь «киргиз-кайсацких орд и степей» А.И. Левшин.

Как только появлялся важный гость, в честь него тут же забивали барашка. Не сразу забивали, а вначале приводили в юрту и демонстрировали приезжему. Как ему?

Вопрос в том, когда в Степи перешли от самого архаичного способа приготовления мяса, жарки на огне, к более прогрессивному (и полезному!) методу варки.

Скорее всего, архиважное кулинарное событие свершилось с появлением металлической посуды, потому как всякая другая крайне неудобна для продолжительной варки. А первые котлы и казаны из бронзы появились в Степи в первом тысячелетии до нашей эры.

Возможно, что те знаменитые бронзовые сакско-усуньские котлы на ножках, которые позиционируются в качестве жертвенников, и явились первой посудой, в которой начали регулярно варить мясо.

История 2: о том, почему караваны верблюдов перевозили мертвых

Да, караваны в Степи перевозили не только живых, но и мертвых!

Дело в том, что быть погребенным рядом со святым значило для правоверного больше, чем быть просто похороненным. Потому верблюды-катафалки, а то и целые траурные караваны, на которых останки набожных (и состоятельных) казахов со всех концов везли в Туркестан, нередко встречались на дорогах и тропах Казахстана в старые времена.

«Богатых людей, умирающих зимою, в некоторых поколениях Средней и Большой орд вместо погребения вешают на деревьях, обернув в войлок или полотно, весною же отвозят их в Туркестан и хоронят там близ гроба киргизского пророка Ходжи-Ахмета», — сообщал еще первый исследователь «киргиз-кайсацких орд и степей» Алексей Левшин.

«Богатые киргизы посылают в Азрет останки, а иногда части тела своих близких. Так, дети славного Чона в Баян-Аульском округе вырезали часть тела из его ноги и, обвив дорогой материей, послали в Азрет, чтобы положить рядом с останками святых». А это из записок Адольфа Янушкевича, внимательного наблюдателя, исследовавшего Степь несколько позже.

История 3: в чем состояла главная задача «Кашгарской миссии» поручика Валиханова

Россия и Британия в середине ХIХ века не на шутку схлестнулись в центре Азии. Коканд в то время считался наиболее последовательным и сильным врагом Российской империи в этом регионе. И именно к правителю Коканда имел особое поручение от британского правительства известный «путешественник-резидент», двигавшийся с «другой стороны», из Индии, — Адольф Шлагинтвейт. Ходили слухи, что он вез в Коканд некое специальное послание от британского правительства.

Вез — да не довез. Отказ Шлагинтвейта ознакомить любопытного властителя Кашгара — «безумного ходжу» Валихана-тюре с содержимым письма прервал не только его путешествие, но и жизнь. Голова несчастного украсила вершину знаменитой пирамиды черепов, сооруженной ходжой на берегу Кызыла.

Но куда девался загадочный пакет?

Судьба пакета, а главное — его содержание спустя два года продолжали живо интересовать МИД и Генштаб России. И хотя оправданием опасной «кашгарской миссии» Чокана Валиханова в глазах «прогрессивного человечества» была судьба самого Адольфа Шлагинтвейта, именно судьба секретного пакета все время заставляла Чокана рисковать и предпринимать шаги к активному поиску.

Увы, отыскав устные свидетельства подлинности смерти прусско-британского ученого, действительно обезглавленного на главной площади Кашгара перед главной мечетью, Валиханов не нашел никаких документов и личных вещей убиенного. Так, по крайней мере, гласит официальная версия.

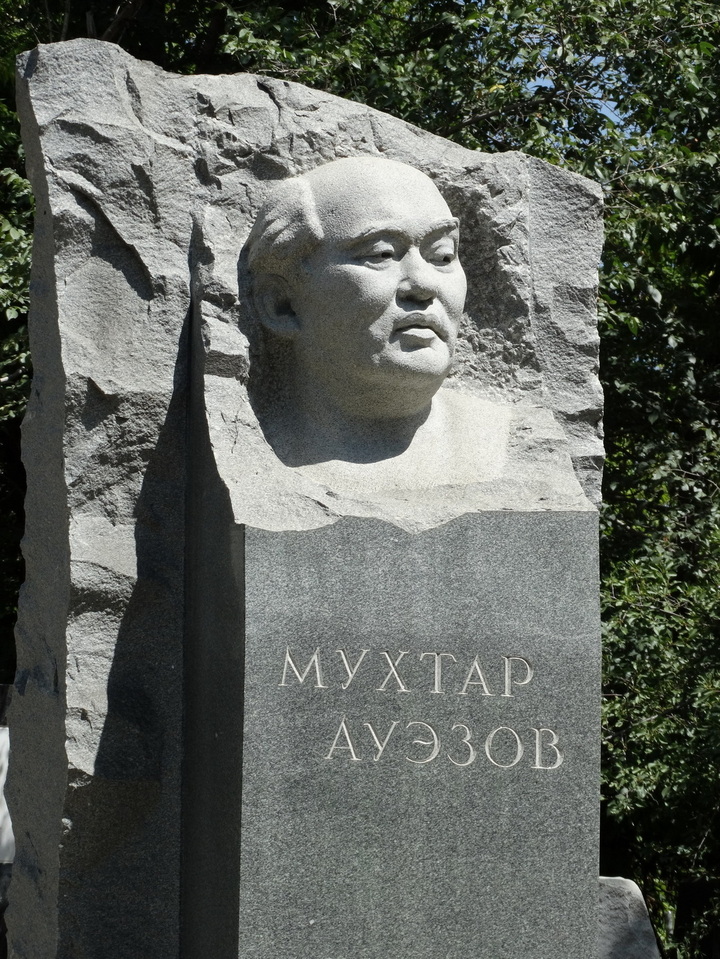

История 4: о том, как в Казахстане оценивали личность Мухтара Ауэзова

Мухтар Омарханович Ауэзов еще при жизни удостоился многих формальных почестей и неформального звания живого классика. Но на вопрос, каким он был в реальности, сегодня вряд ли уверенно ответят многие. Попробуем понять, чем же привлекал, удивлял и раздражал Ауэзов своих соплеменников, друзей, родственников и сподвижников при жизни.

Зеин Шашкин (многогранная личность — писатель, врач, исследователь): «Мое первое знакомство с Мухтаром Омархановичем Ауэзовым состоялось в 1926 году. В газете «Казах адабиети» я прочел повесть Ауэзова «Коксерек» о волчонке, которого хотели приучить в ауле... И вдруг осенью того же года я встретил самого Ауэзова на сцене Павлодарского клуба, где любительским театром была поставлена его пьеса «Енлик — Кебек». На всю жизнь постарался запомнить тринадцатилетний мальчик образ любимого писателя — стройный кудрявый молодой человек с сократовским лбом и орлиным носом...».

Валентина Ауэзова (третья супруга Мухтара Омархановича, упокоенная рядом с ним на кладбище в Алма-Ате): «В 1936 году осенью за нами из Фрунзе прислали машину, устроили нас на правительственной даче в горах. Мухтар получил полный текст «Манаса» — по записям, сделанным со слов манасчи Сагымбая Орозбакова. Изучая этот первый записанный в полном объеме текст «Манаса», Мухтар указывал мне отрывки, необходимые ему для дальнейшей работы, и я, не зная киргизского языка, добросовестно переписала для него чуть ли не всего «Манаса».

Абдижамал Нурпеисов (писатель, автор трилогии «Пот и кровь»): «Ауэзов был писателем в высшей степени требовательным к себе. Он взялся за эпопею только лишь после того, как стал человеком, наиболее глубоко посвященным в творчество и жизнь Абая. И лишь тогда он отважился взяться за столь страшную одиссею казахской степи».

Габдол Сланов (казахский советский писатель и журналист): «Он был не только незаурядным писателем, поэтом, ученым, но и мастером-журналистом. При этом обладал еще таким ценным качеством, что представлял материал строго в назначенный срок. Пьесу «В час испытаний» Мухтар написал, когда началась Великая Отечественная война. В этом же году она была поставлена. Кстати, с той поры это выражение — «час испытаний» — прочно вошло в язык газет».

Музафар Алимбаев (поэт, переводчик): «На джайляу он вел долгий спор об исламе с пожилым человеком, получившим приличное мусульманское образование. Тогда Мухтар Омарханович многие суры Корана читал наизусть, переводил на казахский язык и приводил примеры отсталости и реакционной сущности религии вообще».

Исхак Дюсенбаев (филолог, фольклорист): «В 1949 году ученые-литературоведы приступили к созданию второго тома истории казахской литературы XVIII — XIX веков. Руководил нами и редактировал издание М. Ауэзов. Все лето я жил на даче в горах с семьей писателя... Там я имел возможность наблюдать распорядок дня писателя. Он поднимался в восемь утра, делал зарядку, затем, позавтракав, садился за письменный стол и работал без перерыва до часу дня. После обеда он обычно отдыхал и снова с восьми вечера до двенадцати ночи — за столом. Этот распорядок сохранялся в течение всего лета».

Ануар Алимжанов (советский казахский писатель, публицист, общественный деятель): «Если Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин, Абай в прошлом веке боролись за просвещение своей нации, за ее равенство, то Ауэзов, как мыслитель и художник, как истинный патриот своей земли, стремился рассказать всем людям мира о жизни и истории своего народа, обновленного революцией, просвещенного и никому не уступающего по таланту и богатству своей истории. Я встречался с книгами Мухтар-ага во многих странах. Видел их на Берегу Слоновой Кости в Абиджане, на островах Зеленого Мыса и в магазинах Гвинеи...».