История 1: о том, как казахские понятия объяснялись европейцам

Из-за постоянной опасности, которой подвергались лошади — главное «движимое имущество» в Степи, соседи часто называли казахов «разбойным народом». В то же время сами казахи видели в угонах табунов лишь древний способ восстановления справедливости. Своего рода юридический акт.

Постепенное выхолащивание сути привело к тому, что уже в начале XX века в глазах сторонних наблюдателей баранта все более трансформировалась из «наказания» в «преступление». Ф. фон Шварц, немец, долгие годы проживавший в Ташкенте, следующим образом объяснял немецким читателям («Туркестан — ветка индогерманских народов». Фрейбург, 1900), о чем, собственно, речь: «Большую роль у киргизов играла раньше, еще во времена их независимости, так называемая баранта (от слова «баран»). Баранта в настоящее время встречается у киргизов очень редко, потому что русская администрация обращается с ее участниками не как с героями, а как с грабителями. Суть баранты в том, что один аул или целый род предпринимает набег на соседний аул или род, чтобы отобрать хитростью или силой его скот... К похищению людей киргизы во время своей баранты не прибегали, потому что они издавна не знали рабовладения. У них также чаще всего обходилось без кровопролития... Если между двумя аулами или родами началась баранта, то нелегко предсказать, когда окончится вражда, потому что ограбленная сторона, в свою очередь, вынуждена из-за потери своего скота и чести предпринять новую баранту против обидчиков, и так эти взаимные разорения длятся годами и даже десятками лет».

История 2: про связь Волшебной страны с Восточным Казахстаном

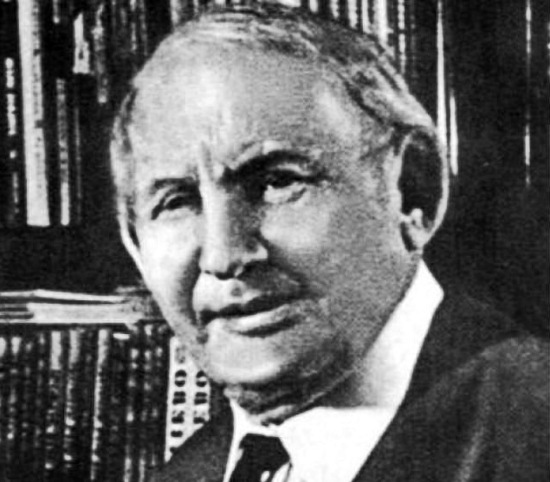

Александр Мелентьевич Волков (18911977) — «культовый» детский писатель и большой оригинал. Помните? Ну, тот самый автор «Волшебника Изумрудного города» и прочих приключений девочки Элли.

Одной из наиболее занимательных сказок, которой ознаменовались мои первые потуги в самостоятельном чтении, стал «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Волшебная страна (где-то в Америке), описанная автором, населенная колдунами, всякими странными персонажами и необыкновенными народами (жевунами, мигунами и пр.), удерживаемая под властью авантюриста при помощи выструганной из дерева и оживленной волшебством армии дуболомов, вполне могла бы поспорить со Средиземьем Толкиена. Но Толкиена мы не знали, а Волкова — да.

Примечательно, что начались знаменитые книги Волкова с попыток перевода сказки американского писателя Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Хотя нам вообще-то интереснее проследить связь не с Америкой, а с Казахстаном. Можно ли усмотреть ее в том же «Урфине Джюсе»? Таким вопросом я задался уже позже. И что? Оказалось, очень даже можно!

Не исключено, что к простовато-задорному характеру вымышленных дуболомов имеют некоторое отношение детские наблюдения будущего писателя за реальными солдатиками, которыми когда-то командовал его отец. Ведь Александр Волков родился в Усть-Каменогорске (в 1891 году) в семье фельдфебеля.

Впрочем, в Усть-Каменогорске он не только родился, но и рос, учился в городском училище, а потом (окончив учительский институт в Томске и вновь вернувшись в родной город) женился (на преподавательнице танцев и гимнастики). Тут же он некоторое время работал преподавателем в родном училище. А между делом «пописывал».

Печататься Волков начал еще при старом режиме. Потому что писать стал еще в подростковом возрасте. А литератор из него получился весьма азартный и разносторонний.

Из-под пера Александра Милентьевича выходили не только знаменитые детские романы про волшебную страну, но и научно-популярные книги, пьесы, стихи, очерки и рассказы. Среди них есть такие труды, как, например, «Математика в военном деле», «Как ловить рыбу удочкой. Записки рыболова», «Песня тимуровцев» и пр.

Где-то мелькала цифра, что общий тираж его книг превысил 25 миллионов экземпляров. А это примерно равно годовому выпуску книг всего Советского Казахстана в самые книжные годы первой половины 1970-х.

Интересно, что, несмотря на массу написанного и огромные тиражи изданного, Александр Мелентьевич нескоро стал полноценным профессиональным литератором, заточенным только на книги. Большую часть своей жизни он параллельно преподавал математику в Московском институте цветных металлов.

История 3: о том, почему вершины Заилийского Алатау носят «советские названия»

То, что Заилийский Алатау идеален для альпийских восхождений, понятно каждому хоть как-то причастному. Стоит только взглянуть на дерзкую четырехкилометровую стену заснеженного хребта, буквально возносящегося над знойными просторами Илийской равнины и тенистыми улицами Алматы. Такой резкий перепад на нашей планете встречается очень нечасто. Он-то и предопределил превращение нашего города в полноценный центр «альпинистской мысли». А наших альпинистов поставил в ряд с самыми дерзкими и плодовитыми горовосходителями мира.

А когда и как все началось?

«Кто назвал горы?» — с риторическим пафосом вопросил в одном из своих стихов-деклараций Николай Рерих. Попробуем ответить. Не за все горы, конечно, а лишь за те, коими каждодневно наслаждаем взоры мы, алматинцы, с улиц своего города.

Каждая вершина Заилийского Алатау имеет имя. И историю этого имени. Большинство таковых оронимов носит у нас ярко выраженный след советского времени, и это не случайно.

По традиции альпинизма, почерпнутой из правил, установленных еще в эпоху Великих географических открытий, название дает первооткрыватель. В данном случае первооткрыватель — это первовосходитель. А так как альпинизм в Заилийском Алатау стал развиваться лишь с пришествием массового физкультурного движения в СССР, то и большинство альпийских «открытий» пришлось именно на 1930-40-е годы прошлого века. Те самые десятилетия, которые одни считают самыми бурными и прекрасными временами, а другие — самыми бурными и ужасными. (Важна точка зрения!)

Спортивный азарт, которым заразилось общество в эпоху массового физкультурного движения, охватывал всех и вся. Показательны в этом отношении массовые альпиниады предвоенного времени. Это когда по маршрутам, только что проложенным первооткрывателями, пошли отряды из сотен рядовых горовосходителей-любителей. Наши горы в силу уже озвученных особенностей для таких альпийских демонстраций оказались местом просто идеальным!

Когда листаешь подшивки газет тех лет, создается впечатление, что альпинистами в Алма-Ате и окрестностях были все! Командиры РККА, жены командиров, колхозники Чилика, партийные и комсомольские работники, бойцы НКВД — кто только не организовывал в те годы массовых альпийских восхождений!

Самой любимой вершиной для проведения альпиниад значился, конечно же, Малоалматинский пик — наиболее выделяющаяся и зримая вершина, венчающая наш городской пейзаж. Впервые в 1930 году ее покорила тройка в составе Белоглазова, Горбунова и Мысовского. А в 1934 году легендарным организатором нашего горного спорта Виктором Матвеевичем Зиминым было предпринято первое успешное массовое восхождение — 17 человек одновременно взошли на вершину пика.

Тогда же в соответствии с духом эпохи и статусом первовосходителей Малоалматинский пик стал Комсомолом. Уже в новые времена, когда самым именитым восходителем был объявлен президент Назарбаев, восторженные альпинистские функционеры решили вновь поменять название. Но Нурсултан так до конца и не привился, в альпинистской среде вершину до сих пор кличут Комсомолом.

История 4: про то, как Алматы лишился автовокзала «Саяхат»

Автовокзал «Саяхат» украшал угол проспекта 50-летия Октября (Райымбека) и Красногвардейского тракта (Суюнбая). Это было оригинальное здание, знакомое всем алматинцам. Однако уже во времена новой реальности оно было снесено без особого шума в связи со строительством важной развязки. Но вся штука в том, что развязка прошла мимо! А автовокзал все равно поломали.

Белоснежное здание с уникальными башенными часами появилось на гребне алма-атинского градостроительного бума в 1967 году. До того времени никаких вразумительных автовокзалов в столице не существовало. Городская автостанция (позже названная «Саяхатом») быстро стала весьма бойким и посещаемым местом не только для горожан, массово обретавших в те времена заветные дачные участки вокруг города, но и для окрестных селян, многие из которых начали учиться и работать в Алма-Ате.

В 1980-м через «Саяхат» проходило в сутки 20 000 пассажиров. Несмотря на снос здания автовокзала, автобусы все так же отправлялись от появившихся «взамен» времянок до самого последнего времени...