История 1: про то, как желание защититься завело восточную женщину в клетку

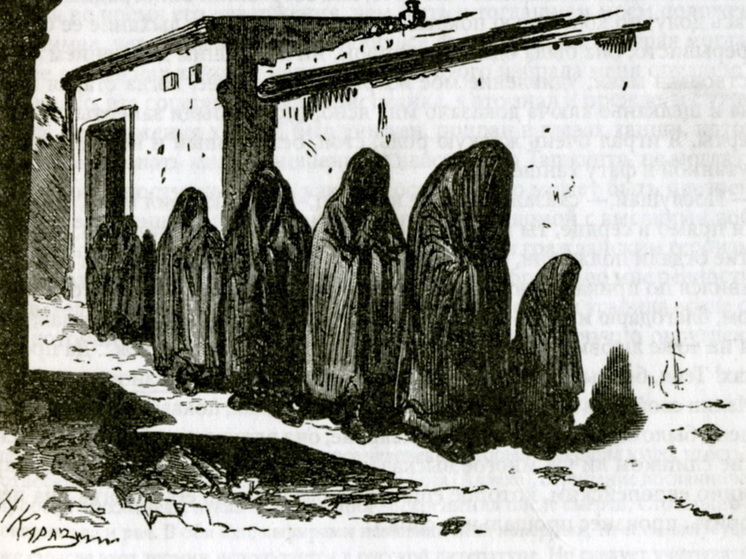

От кого закрывали женщин на исламском Востоке? Вроде бы вопрос риторичен, всем известно, от кого. От вечно озабоченных прохожих противоположного пола. Ну а как еще уберечь слабую женщину от нескромных взглядов, нежелательных искушений и порочащих связей (всего того, что на нынешнем Западе называется «сексуальными домогательствами»)!

Жизнь, правда, постоянно обнаруживала иллюзорность потуг. Даже самая непроницаемая паранджа являла собой явно слабую и недостаточную защиту от загнанных под нее влечений. В этом ярко удостоверяют многочисленные «рассказы знатоков» и целый пласт утонченной любовной лирики в персидской, арабской и тюркской литературе (равную ей по сладострастию трудно сыскать).

Так из-за чего же весь этот сыр-бор с защитой, которая действовала постольку-поскольку?

Многие исследователи не без основания полагают, что все эти фараджи-паранджи, чадры, никабы, чачваны и хиджабы изначально были направлены вовсе не на ограждение неустойчивой морали слабой половины человечества, как это подчеркивают мусульманские ортодоксы и полагают правозащитники на Западе. А почитались элементами индивидуальной магической обороны в арсенале той перманентной войны, которую человечество издревле вело со злокозненными влияниями недоброхотов, чьи злые глаза считались куда страшнее похотливых улыбок соседей по махалле. А то и вовсе — «броней» от козней потусторонних сил, куда более грозных, нежели проказы прохожих гендерных шалунов.

Представляя, какое значение в жизни темного Востока имел дурной, или злой, глаз, легко понять, отчего женщина даже в самое пекло выходила из дому закутанной в черный балахон и смотрела на мир через черную волосяную сетку. По традиции некоторых народов, стоявших у истоков ислама, черный цвет уже сам по себе надежно оберегал от всяких волшебных напастей, в том числе и сглаза. Так что изначально, возможно, в нарочитой закрытости не было ничего личного. А лишь желание подстраховаться и обезопасить некрепкую женщину в этом зловредном мире от многочисленных сил зла, подстерегавших ее на каждом шагу.

Однако постепенно все это приобрело совершенно иные значения. Крепость превратилась в клетку, а паранджа стала синонимом тотального бесправия «закрепощенной женщины Востока» (в западном понимании).

История 2: о том, как можно славно сочетать служение государству и науке

Имя Николая Пантусова недостаточно хорошо известно широкому кругу любителей истории. В узком же кругу его знают, помнят и охотно цитируют все, кто занимается историей Туркестана и Семиречья.

Пантусов не принадлежал к классическим исследователям, но его можно считать типичным представителем легендарной плеяды деятелей Географического общества эпохи расцвета. В его лице мы находим яркий пример одномоментного служения государству и науке.

Опираясь на данные, собранные одним из самых сведущих специалистов по истории Семиречья Владимиром Проскуриным, можно очертить жизнь и личность Пантусова: «Родился в 1849 г. — умер 12 июня 1909 г. Востоковед, этнограф-фольклорист, археолог, писатель.

Окончил восточный факультет Петербургского университета, защитил магистерскую диссертацию по теме «Географическая литература арабов с обозначением, как далеко простирались сведения арабских географов вглубь Средней Азии и какого достоинства эти сведения» (1871 г., золотая медаль); был оставлен на научно-преподавательской работе на кафедре истории Востока. Действительный чл. Рус. археологического общества и Археологической комиссии, Туркестанского кружка любителей археологии, Туркестанского и Семиреченского статистического комитетов, Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Почетный член Российского общества Красного Креста, старшина православного Казанско-Богородничного братства, меценат, попечитель Верненского детского приюта.

В Туркестане с 24 сент. 1872 г., член зякетного управления при губернаторе Сыр-Дарьинской обл., начальник Кульджинской канцелярии (с 15 ноября 1874 г.), ст. чиновник особых поручений при воен. губернаторе Семиреченской обл. (в 1883 -1908 гг.). По его инициативе был образован Семиреченский обл. музей (1898 г.). Он издал сборники кара-киргизского наречия (1899-1903 гг.), образцы народной литературы (1909 г.)

П. один из первых применил фотофиксацию памятников истории и культуры Семиречья; демонстрировал свою работу на Первой Туркестанской фотографической выставке (19-26 сент. 1899, Ташкент)».

И таких подвижников, как Николай Пантусов, в Семиреченской области в те времена мелькало немало.

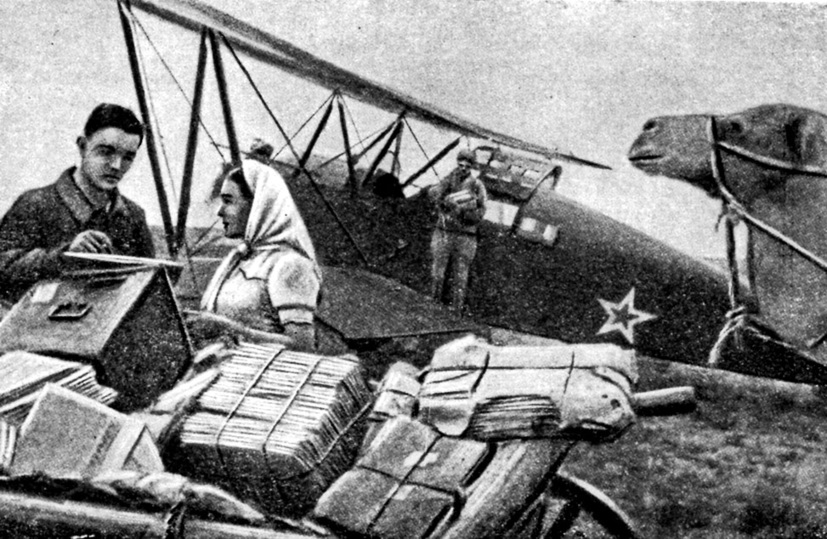

История 3: как строили «авиацию угнетенных» в Казахстане

Фирменными фишками новой власти в 1930-е годы являлись модернизация экономики и инновационные технологии — предметы, видные всем и издалека. Оттого понятен нешуточный и всенародный интерес к авиации и авиастроению, всячески подогреваемый идеологами Советского Союза. Авиация рекламировала новый режим лучше, чем газеты и кинематограф. В моде было высказывание Троцкого: «Будем строить авиацию для хозяйственных, для культурных, для военных целей, авиацию трудящихся и угнетенных».

Не обошло стороной новое веяние и такие окраины, какими считалось наше Семиречье. О том, как зарождалась отечественная авиация, очень хорошо рассказывают пожелтевшие страницы старых газет. Например, за 1923 год.

«Готовьте свой самолет!

Построим самолет «Джетысу»!

Наши вызовы на самолет «Джетысу».

1. Т. Глебовский. Вношу на самолет «Джетысу» 5 руб. золотом. Вызываю сделать то же следующих товарищей: Черный, Гершенович, Кошелев (Обком партии), Телегин, Есова, Розыбакиев, Камбаров (редакции газет), Кудрявцев, Дитман, Барибаев (облисполком).

2. Т. Телегин. По вызову т. Глебовского вношу 5 руб. золотом со своей стороны, вызываю следующих товарищей...»

И так далее. Сложно было не ответить на такой вызов!

История 4: почему нужно было подымать целину

Современные казахские историки и публицисты целинную эпопею не жалуют. Считая цели ее антинародными, а результаты сомнительными. Забывая часто, что в 1950-х годах прошлого века не было таких стран, как Казахстан, Россия, Украина. А был один сплошной СССР.

Что двигало властями Советского Союза при освоении целины и почему это движение в несколько лет так кардинально изменило казахские степи?

В 1953 году умер Сталин. Страна к этому времени более-менее справилась с последствиями страшных разрушений, оставленных Великой Отечественной войной. Однако выяснилось, что рост сельского хозяйства не успевает за ростом промпроизводства. Посевы зерновых едва дотянули до уровня пресловутой планки 1913 года (начала Первой мировой войны), а урожайность составляла лишь 7,7 центнера с гектара. В тот год в СССР было заготовлено 1899 миллионов пудов зерна, а израсходовано 2020 миллионов пудов. Государству не на что было импортировать хлеб, и, чтобы свести концы с концами, пришлось разбронировать 160 миллионов пудов «неприкосновенных запасов» госрезерва.

Зерно — это основа сельского хозяйства. Огромные потери несло животноводство, особенно зимой, когда скотина подыхала от отсутствия фуражного корма. Но и дефицит хлеба (крупы, макарон и пр.) в государстве, где люди могли (и хотели) больше потреблять, становился все более явной проблемой. В обществе зрел социальный ропот. Нужно было безотлагательно что-то предпринимать.

22 января 1954 года появилась записка Н.С. Хрущева, озаглавленная «Пути решения зерновой проблемы», в которой он предлагал расширить посевы зерновых на целинных и залежных землях, в том числе и Казахстана. Той же зимой по просторам будущей целины были отряжены специалисты: ученые, хозяйственники, организаторы. Их задача состояла в том, чтобы дать срочное, но обоснованное заключение о перспективности предприятия.

Ну а отмашку всему движению дал февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС и доклад Хрущева «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».