От Дягилева до наших дней

При аншлаге и большом восторге зрителей состоялись премьерные показы спектакля «Грамматика любви». Постановка является частью международного проекта «Русские сезоны» и юбилейных событий, посвященных 80-летию главного детского театра Казахстана. Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Стоит отметить, что «Русские сезоны» представляют за рубежом Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Термин «Русские сезоны» ввел в мировую практику в 1908 году известный деятель искусств Сергей Дягилев, который первым стал вывозить на гастроли в Европу и Америку лучших представителей российской оперы, балета, изобразительного искусства.

Памяти Бунина

В 2025 году исполняется 155 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870 — 1953) — величайшего мастера слова, писателя, поэта, мыслителя, первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе. В спектакле «Грамматика любви» оживают его стихи, воспоминания и такие рассказы, как «Темные аллеи», «Натали», «Грамматика любви», «Степа», «Пароход Саратов». Кто-то, наверное, вздохнет с облегчением оттого, что среди них не было «Легкого дыхания» и Оли Мещерской. Хорошо, что именно это творение Бунина на веки останется таинственным. В грамматике любви все должно быть тонко, осторожно, между строк. У Бунина получалось так, чтобы оставалась недосказанность и в то же время проявлялась точность состояний. Так, в рассказе «Митина любовь» Бунин, размышляя о женщине, пишет, что «прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви навеки». В «Легком дыхании» он говорит: «В глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди». А в «Грамматике любви» Иван Алексеевич сообщает нам, что «женщины никогда не бывают так сильны, как когда они вооружаются слабостью».

Театр имени Сац представил «Грамматику любви» как спектакль-исповедь, как виртуальное путешествие сквозь пространство и время, где герои встречаются и расстаются, ждут и прощают, живут с открытыми любви сердцами.

Как отметила режиссер-постановщик спектакля Ирина Симонова, для нее данный проект — не просто спектакль по произведениям Ивана Бунина, а эмоциональное переживание за верную передачу мыслей и чувств самого писателя.

— Мы постарались сохранить ту тонкую поэтическую интонацию, которой дышит его проза. Бунин воспринимает любовь как силу, способную вдохновлять и разрушать, приносить свет и боль одновременно. Именно эта многогранность делает его слово столь актуальным и сегодня. Наш музыкально-поэтический спектакль построен как поток воспоминаний и чувств: это коллаж образов и историй, в которых каждый зритель может узнать себя — первую влюбленность, горечь утраты, радость встречи или мучительную нерешительность, — говорит Ирина Симонова.

Цветы полевые, Буниным любимые

А помните стихотворение «Листопад» из школьной программы? «Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный...». За это стихотворение Бунин получил Пушкинскую премию. И сегодня новый спектакль Театра имени Сац призван обратить внимание не только зрелого зрителя, но и школьников на программное изучение творческого наследия Бунина.

Режиссеру удалось представить писателя и поэта в его самых прекрасных порывах души, в том числе в его сильной связи с природой. Каждая часть спектакля разделена художественными зарисовками на сцене и ассоциациями самого Бунина, связанными с полевыми цветами: фиолетовый вереск, полынь — вечная горечь, дикий мак — печаль...

Постановка спектакля на таком высоком уровне мастерства стала возможной благодаря всей творческой команде театра.

Режиссер-постановщик и автор пьесы — Ирина Симонова, художник-постановщик — Владимир Пономарев (отдельное «Браво!»), художник по костюмам и гриму — Александра Рычкова, композитор и звукорежиссер — Илья Блинков, художник по свету — Арсений Макаров, хореограф — Кристина Золочевская, педагог по вокалу — Марина Воронова, хормейстер — Рената Касиманова.

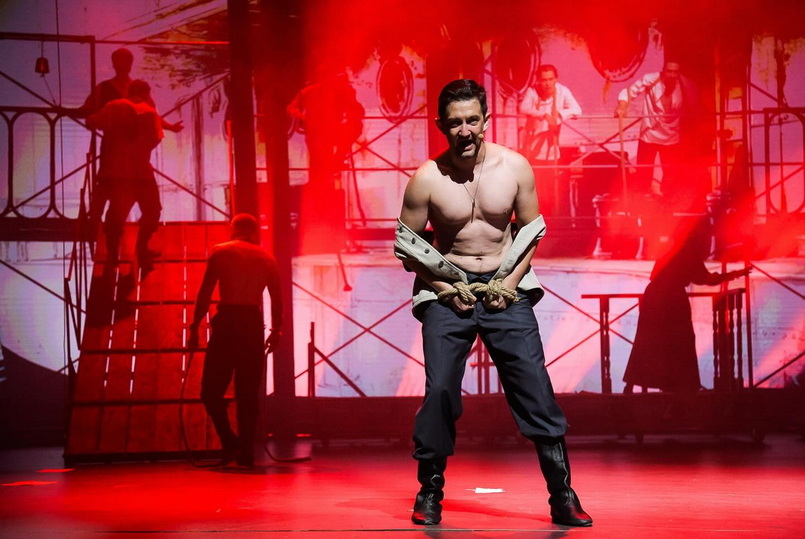

В спектакле заняты ведущие актеры театра: Александр Шитов в роли Ивана Бунина, Ольга Бобрик, Александр Красников, Галина Табала, Никита Коньшин, Кристина Богатырева, Мария Айткенова, Александр Русинович и другие.

— Бунину в этом году 155 лет, и это уже повод вспомнить писателя, но также этот спектакль задумывался при содействии Министерства Российской Федерации и проекта «Русские сезоны». Нам предложили выбрать классику, и мы решили, что нам по душе Бунин и его рассказы о любви. Он много писал о любви, о взаимоотношениях мужчины и женины, и все его рассказы разные, как и герои. Многие основаны на реальных событиях, — комментирует Ирина Симонова. — К тому же Бунин не только величайший прозаик, но и прекрасный поэт. Многие знают, что он стал лауреатом Нобелевской премии, и это большая гордость России, несмотря на то, что признание Бунин получил, долгое время живя в эмиграции. Мы постарались совместить и его высокопарный стих, и прозаические творения, передать его печаль и тоску по родине.

Бунин прожил в эмиграции во Франции больше 30 лет. Из его воспоминаний: «На чужбине я вспоминал Родину, ее поля, деревни, природу. Я не мог писать о другом. Я не мог обрести свою вторую Родину здесь».

Он спасал евреев от фашистов и не любил букву «Ф»...

Иван Алексеевич Бунин — выдающийся русский писатель, поэт и переводчик, почетный академик Петербургской академии наук, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1933 год. Автор известного романа «Жизнь Арсеньева», повестей «Суходол», «Деревня», «Митина любовь», рассказов «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Антоновские яблоки», дневниковых записей «Окаянные дни» и других произведений.

Родился в обедневшей дворянской семье, рано начал знакомиться с литературой и уже с 16 лет публиковал свои стихи. Одним из родственников Ивана Бунина был известный русский поэт Василий Жуковский.

Первым из вышедших в свет стихотворений классика стало «Над могилой С.Я. Надсона». Ивану Бунину пришлось зарабатывать на жизнь с юношеских лет: свой первый опыт он получил в газетах и канцеляриях. В 1903 году, в возрасте 33 лет, он получил свою первую премию — Пушкинскую — за книгу «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате», а затем был повторно удостоен этой награды за 3-й и 4-й тома Собрания сочинений. В 1909 году был избран почетным академиком по разряду изящной словесности Императорской Санкт-Петербургской академии наук.

Из-за внутреннего сопротивления по отношению к новой власти Бунин в 1920 году эмигрировал во Францию. Он не принял введения новой орфографии после Октябрьской революции 1917 года и продолжал писать по старым правилам. В эмиграции писал и издавался много. Был весьма популярным в кругах французской богемы, о чем сохранилось множество воспоминаний. В 1933 году Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Получение Буниным Нобелевской премии по литературе стало кульминацией его популярности во Франции и в мире. Скончался в 1953 году, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

К слову, полученные от Нобелевской премии деньги и другие доходы Бунин раздавал нуждающимся, предпочитая помогать другим, а не накапливать богатство. Так, из врученных ему 715 000 франков Нобелевской премии примерно 120 000 он раздал простым людям, которые остро нуждались в материальной помощи.

Бунин почему-то не любил букву «Ф» и избегал ее употребления. «А у вас есть нелюбимые буквы? Вот я терпеть не могу букву «Ф». Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно, и в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква», — писал он. А еще признавался, что, если бы его назвали Филиппом, как изначально планировали родители, он даже не стал бы печатать свои произведения.

Писатель обладал прекрасной мимикой и актерскими талантами, потому не однажды получал предложения сыграть в театрах, в том числе роль Гамлета.

Он всегда помогал людям и конкретно евреям во время Второй мировой войны — несмотря на присутствие немецких офицеров по соседству, скрывал трех евреев на своей вилле в Грассе. Иван Алексеевич Бунин удостоился почетного звания «Праведник мира» за свою помощь евреям в период войны.

Также в годы Второй мировой войны Бунину предлагали сотрудничество многие издательства, располагавшиеся на занятых фашистами территориях, однако, несмотря на материальные трудности, он отказывался от всех подобных предложений.

Одним из увлечений Бунина было коллекционирование фармацевтических флакончиков, а одной из его странностей то, что он никогда не садился за обеденный стол, если оказывался за ним тринадцатым по счету.

После революции Бунина долго не печатали в СССР, но в 1950-х годах его начали издавать — он стал первым писателем-эмигрантом, чьи книги увидели свет на родине. Величайший поэт и писатель не оставил после себя наследников. Накануне своей смерти он попросил супругу почитать ему письма обожаемого им Антона Павловича Чехова. Во всех ипостасях Ивана Алексеевича была своя грамматика любви, которая остается живой для всех новых поклонников его талантов.