История 1: про Великий фруктовый путь

Источником фруктов во все времена считалась Средняя Азия.

В Средние века фрукты отсюда развозились и в Европу, и в Индию, и (что особенно дико звучит для нас, живущих ныне!) в Китай. Куда-то все эти вкусности доставлялись в виде знаменитых сухофруктов, а куда-то, например ко двору Великих Моголов, — в самом свежем виде.

Технология перевозок по Великому фруктовому пути была отработана до таких тонкостей, что даже самые нежные плоды и ягоды (такие как абрикосы и виноград) доставлялись через перевалы и пустыни в целости и сохранности. Для этого их возили в основном зимой, упакованными в хлопок. Аромат, исходящий от караванов, груженных дынями, перебивал даже едкий запах верблюжьего пота!

Одним из самых вожделенных фруктов, экспортировавшихся из Самарканда к столу китайских императоров, был персик, превратившийся в Поднебесной в символ бессмертия (на приводимом китайском лубке — фея бессмертия с персиком в руке).

Любопытно, что в саму Среднюю Азию персик попал... из Китая. И только тут стараниями местных селекционеров приобрел вкус, товарный вид и мировую известность.

Истрия 2: о том, что казаки брали у казахов

Достаточно пестрая по происхождению казачья часть населения империи, пожалуй, несмотря ни на что, могла считаться наиболее восприимчивой к чужим культурам. И вряд ли следует огульно рассматривать казачество в качестве элемента какого-то воинствующего культуртрегерства. Во многом — напротив.

«Влияние киргизского языка сказалось непосредственно: с малых лет большинство казаков говорят свободно по-киргизски и даже употребляют его в обиходной речи...

Повседневным костюмом можно считать бешмет или халат киргизского образца...

На голове — меховые шапки татарского покроя, иногда и киргизский малахай...

Он знает обед из одного блюда — мясной похлебки (чаще из баранины)...».

Эти цитаты, характеризующие сибирских казаков, — взяты из наиболее авторитетного географического справочника начала прошлого века — «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Том XVIII. Киргизский край».

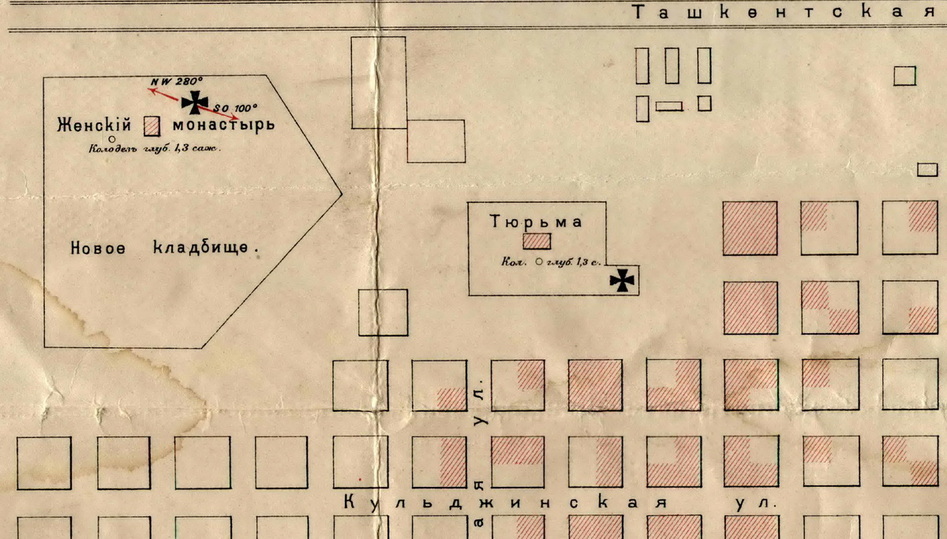

История 3: о том, кто, как и за что отбывал наказание в Семиречье в начале XX века

Интерес к тюремной тематике гипертрофировался в эпоху развала СССР, когда грань между законом и понятием стала совсем тонкой, а фигура законопослушного гражданина — совсем жалкой. Пенитенциарная романтика захватила литературу и кинематограф, блатной жаргон занял достойное место в лексиконе артистов, политиков и школьников.

Как и все вершимое, не только героизированная тема преступлений, но и куда более прозаичная область наказаний имеет, однако, свою историю. Для нас, разумеется, любопытнее всего то, что происходило в этой сфере в наших родных краях и корнях. За что и как сидели наши преступники начале XX столетия в Семиречье и его столице городе Верном.

Обратимся к старорежимному 1907 году.

Всего по уголовным делам «общей подсудности» Верненским окружным судом были привлечены в тот год 376 мужчин и 13 женщин. А по делам, подсудных мировым судьям, — 10 406 мужчин и 238 женщин. Преобладающими преступлениями оставались банальные кражи и оскорбление чести (то есть мелкое хулиганство). Но что может показаться удивительным для нынешних знатоков уголовной статистики, еще одной соразмерной провинностью незаконопослушных граждан являлось в то время в крае «похищение и повреждение леса».

Следует добавить, что подавляющее число проступков кочевого населения разбиралось по законам обычного права, сор из юрты не выносился и общую статистику не портил. Точно так же самостоятельно решали свои проблемы и военные. О том, что таковые были, свидетельствует тот факт, что одним из первых капитальных зданий военного форпоста стала гауптвахта.

Многие непотребности совершались в Семиречье под воздействием винных паров. Но, несмотря на горячую любовь жителей к горячительному, из 85 случайных смертей по пьяному делу преставилось всего восемь человек. Хотя наверняка многие из 27 самоубийц, которые в тот год решили расстаться с жизнью, а также и 38 убийц, осужденных в тот же год Верненским окружным судом, также не обошлись без пагубного влияния Бахуса.

Многих приговоренных отправляли на каторгу в ссылку в Сибирь. Но часть осужденных оставалась отбывать тюремное наказание в родной Семиреченской области. На начало 1908 года в шести местных тюрьмах содержались 500 мужчин и 18 женщин.

Условия в тюрьмах по традиции были ужасные. Таково мнение тогдашних независимых наблюдателей. Посудите сами. В Верненской тюрьме «арестантов накопилось до 184 человек, которые не могли быть размещены в 28 существующих камерах, почему пришлось устроить камеры в служебном корпусе».

Семиреченские уголовники не сидели просто так. Они работали как «по дому», так и в мастерских. За 1907 год их труд был оценен в 4544 рубля 16 копеек. Из которых 2029 рублей было выдано на руки самим арестантам, а остальные поступили в казну и в пользу мест заключения. Правда, за тот же период только на лечение арестантов тюремным комитетом было затрачено 3284 рубля 20 копеек.

Обеспечение продовольствием тюрем Семиречья велось хозспособом. Для пущего разнообразия арестантской пайки при казематах существовали даже тюремные огороды. Часто это были показательные хозяйства, возделанные не только с любовью, но и с некоторым артистизмом.

«Единственный в городе огород, в котором кроме луку, капусты и картофеля можно найти и разные, более ценные, сорта овощей, как, например, цветную и брюссельскую капусту, сельдерей, шпинат...». Это про подсобное хозяйство Джаркентской тюрьмы. Излишки овощей от тюремного стола продавались к столу горожан.

История 4: о том, какое место занимал Казахстан в составе СССР под конец существования Союза

Для того чтобы оценить роль республики, необходимо учесть численность ее населения — 5,7 процента от общесоюзного. Интересно, что количество работавших при этом в Казахстане была несколько ниже — 5,2 процента. Давайте рассмотрим показатели удельного веса советского Казахстана в размерах всего Советского Союза. На конец 1984 года в процентах.

Итак, исходя из этих процентов (населения и трудоспособного населения) посмотрим на те области, в которых республика преуспевала («кормила» остальных).

В первую очередь, бросаются в глаза ожидаемые показатели добывающей промышленности. 17,6 процента каменного угля и 9,7 железной руды имели в СССР казахстанское происхождение. Горнодобывающая отрасль вообще считалась визитной карточкой республики, в недрах которой, как было известно каждому школьнику, хранилась вся таблица Менделеева. Это и обеспечивало подавляющее значение промышленности в стоимости общественного продукта (более половины).

«Заметна роль цветной металлургии Казахстана в экономике страны... Сейчас на долю республики приходится значительная часть общесоюзной добычи и производства свинца, цинка, меди, глинозема, титана. Многие виды редких металлов выпускаются только в Казахстане... У нас производится около 90 процентов общесоюзного выпуска фосфора, 40 процентов кормовых фосфатов. Казахстан является основным поставщиком карбида кальция, хромовых соединений», — писал в 1980 году Динмухамед Ахмедович Кунаев.

Валовая продукция сельского хозяйства также составляла достойные шесть процентов общесоюзных. Хотя тут речь вряд ли можно вести о высокой интенсификации отрасли. Под казахстанские сельхозкультуры было отдано 17 процентов союзных сельхозплощадей. Понятно, что основную роль в этом раздолье составляла целина. Благодаря специфике хозяйствования на которой республика располагала 9,5 процента всех совхозов СССР (число колхозов при этом составляло всего 1,5 процента).

Впечатляло животноводство — Казахстан обладал 24,2 процента овец и коз, 7,5 процента поголовья крупного рогатого скота (7,2 — коров), 25,1 процента лошадей, 52,2 — верблюдов, производил 22,7 процента союзной шерсти, 7,1 процента мяса (в убойном весе). Но (это опять же говорит о качестве) только 4,7 процента молока.

В промышленности мы были заметны в производстве сельскохозяйственных машин (9,9 процента), серной кислоты (6,9), верхнего трикотажа (6,1). Более-менее обеспечивали себя электроэнергией (5 процентов), бельем (5,7), кондитерскими изделиями (5,3), экскаваторами (4,4), минеральными удобрениями (в пересчете на питательные вещества 4,5 процента), кирпичом (4,5), яйцами (4,9), животным маслом (4,3), шерстяными тканями (4,2), кожаной обувью (4,1), а также чулками-носками и стиральными машинками (по 4 процента).