История 1: о семипалатинском романе Достоевского, который не был записан автором

Годы, проведенные великим Достоевским в провинциальном Семипалатинске, — период достаточно сложный как для автора, так и для его биографов. В произведениях великого писателя про то время практически ничего нет, сведения архивов фрагментарны и неполны. Между тем жизнь ссыльно-опального литератора в этот период была весьма насыщенной.

Сквозным сюжетом семипалатинского периода была страстная любовь Федора Достоевского к Марии Исаевой. Будь он доработан автором на бумаге, этот роман мог бы стать в один ряд с лучшими его произведениями. Если не с «Братьями Карамазовыми», то с «Униженными и оскорбленными» точно!

В феврале 1854 года по окончании срока каторжных работ в Омском остроге молодой, но уже известный читающей России Федор Достоевский, осужденный по делу петрашевцев, отправляется далее — тянуть лямку ссыльного в солдатчине. Его зачисляют рядовым в Сибирский 7-й линейный батальон, дислоцированный в Семипалатинске.

Несмотря на свое униженное положение де-юре, де-факто он все же находится в положении, отличном от простых солдатиков. Живет не в казарме, а на квартире в «русском городе», легко встречается и общается с местной интеллигенцией, много читает и немного сочиняет. Отправляет и получает письма.

«Не знаю, что ждет меня в Семипалатинске. Я довольно равнодушен к этой судьбе», — пишет Достоевский брату.

Духовная жизнь Семипалатинска того времени не пестрит вариантами. Вот свидетельство барона Врангеля, тогдашнего приятеля Достоевского: «Развлечений в Семипалатинске не было никаких. За два года моего пребывания туда не заглянул ни один проезжий музыкант, да и фортепьяно было только одно в городе, как редкость. Не было даже и примитивных развлечений, хотя бы вроде балагана или фокусника. Раз, помню, писаря батальона устроили в манеже представление, играли какую-то пьесу. Достоевский помогал им советами, повел и меня смотреть».

Одним словом, скучно и безотрадно. И тут, как вспоминал позже П.П. Семенов-ТянШанский (бывавший в те годы в Семипалатинске), серое небо пронзает «светлый луч, который судьба послала ему в его сердечных отношениях к Марье Дмитриевне Исаевой, в доме и обществе которой он находил себе ежедневное прибежище и самое теплое чувство».

Исаева, по описанию Врангеля, — «довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная».

Любовь Достоевского к замужней даме была страстной и мучительной. Но, как и подобает роману, он закончился счастливым разрешением всех коллизий и соединением молодых! Благодаря стараниям доброхотов Достоевского производят в унтер-офицеры. Друзья и родственники помогают с деньгами. Любимая, удачно овдовевшая, дает окончательное согласие на свадьбу. Свадьбу играют в Кузнецке, а потом Федор Михайлович перевозит семью (жену и пасынка) в Семипалатинск.

А вскорости выходит высочайшее помилование, позволяющее навсегда покинуть Сибирь и вернуться в Петербург. Что и происходит в самом конце 1859 года. Впереди героя ждет его всемирная слава. И вечная любовь?

Но всякие «хэппи-энды» нехарактерны для русской классики. После возвращения из Семипалатинска чувства Достоевского к той, которую он с такой страстью добивался, хладеют. Они живут отдельно: он — в Петербурге, она — в Москве.

А за границей, куда он отправляется без нее, Федор Михайлович делит время между литературой, рулеткой и Апполинарией Сусловой. И лишь смертельная болезнь Достоевской-Исаевой в апреле 1864 года вновь соединяет их разорванный альянс. Достоевский сам описывает это время в письме Врангелю: «Жена моя умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей от чахотки. Я переехал вслед за нею, не отходил от ее постели всю зиму 64 года, 16 апреля прошлого года она скончалась в полной памяти и, прощаясь, вспоминая всех, кому хотела в последний раз от себя поклониться, вспомнила и об Вас. Передаю Вам ее поклон, старый добрый друг мой. Помяните ее хорошим добрым воспоминанием. О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо.

...Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла, я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил, и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею».

В 1866 году Федор Михайлович Достоевский женится во второй раз...

История 2: про охоту на тигров в горах Заилийского Алатау (рассказ Семенова-Тян-Шанского)

Тигры у нас водились в основном в камышах, обрамлявших реки и озера. Однако вот крайне интересное описание Петра Петровича СеменоваТян-Шанского, относящееся к 1856 году. Про тигровую охоту в Иссыкском ущелье Заилийского Алатау: «Преследуя тигров, три охотника напали, наконец, на их следы, которые в одном месте расходились, так как, очевидно, оба тигра побежали по разным тропинкам... К несчастью, казак, шедший по нижней тропинке без собаки, заметил тигра, притаившегося в кустарниках, уже слишком поздно для того, чтобы иметь время в него выстрелить. Тигр бросился на охотника так стремительно, что ударом лапы выбил винтовку у него из рук. Опытный казак, не теряя присутствия духа, стал перед тигром, который в свою очередь тоже остановился и лег перед охотником, как кошка, которая ложится перед мышью, когда та перестает двигаться. Молодой казак спешил на выручку товарища, но руки его так оцепенели от страха, что сделать выстрела он не мог. Тогда старый казак потребовал, чтобы он передал ему винтовку, но и это молодой казак не был в состоянии сделать; старый обернулся и сделал шага два-три для того, чтобы взять у молодого его винтовку. В этот момент тигр бросился на свою жертву и, схватив казака за плечо, повлек его сильным движением вперед, так как заметил, что третий казак, шедший с собакой по верхней тропинке, быстро бежал наперерез его пути. Тигр уже успел перебежать место пересечения тропинок, но собаке удалось догнать его и вцепиться ему в спину. Тогда тигр, бросив свою добычу, пробежал немного вперед и стал вертеться для того, чтобы сбросить и разорвать своего маленького врага, что ему и удалось наконец, но тут он был поражен двумя смертельными выстрелами преследовавшего его охотника... Но победоносному стрелку было уже не до тигра: он бросился на помощь своему товарищу, у которого одна рука была перегрызена выше локтя, а у другой сильно повреждены два пальца... С трудом перевезли пострадавшего в Верное, где я только по своем возвращении из двух своих поездок на Иссык-Куль посетил его в госпитале и нашел выздоравливающим, хотя рука у него уже была отнята. Трофей их охоты, прекрасная тигровая шкура, был передан мне, а сумма, данная мной охотнику, убившему тигру, была великодушно уступлена им пострадавшему товарищу».

История 3: о том, как казахская юрта оказалась по ту сторону Дуная

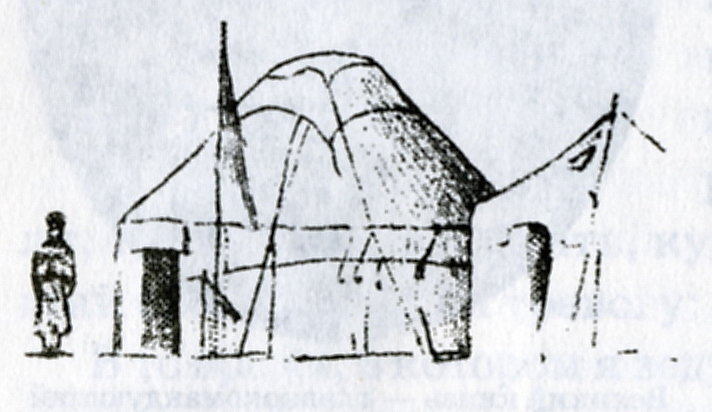

В книге великого художника Василия Верещагина «Воспоминания о русско-турецкой войне 1877 года», выпущенной издательством Сытина в 1902 году, среди многих рисунков автора и снимков с его картин мое внимание привлек скромный набросок, подписанный «Палатка главнокомандующего». Насчет палатки — это можно говорить кому другому, но любой казахстанец, даже самый рафинированный, сразу узнает в ней юрту, причем юрту именно казахскую!

Ну что ж, в этом нет ничего удивительного. Было бы нелепее, если бы после столетия войн в Степи и знаменитых Туркестанских походов русские войска и полководцы не оценили всех достоинств и преимуществ древнего дома кочевников над любым другим мобильным жилищем.

Не гнушался, как видно, изобретением номадов и главнокомандующий Русской армии за Дунаем — великий князь Николай Николаевич (Старший). Не исключено, что в этой же юрте гостил и его сановный брат — самодержец Александр II, бывавший в действующей армии на Балканах.

История 4: про поколение маленьких Тракторов, крикливых Советов, и очаровательных Диарей

В 20-е годы прошлого века в СССР большевики старались поскорее покончить с прошлым, чтобы на обломках старого мира вырастить новую формацию людей, над которыми бы не тяготело тавро вечных ценностей и бремя традиций. Разрушение старого происходило не только силовыми методами, но и с помощью такого сильного идеологического оружия, как цинизм и осмеяние. Яркое тому свидетельство — превращение в пародию некоторых обрядов, веками бытовавших в традициях общественной жизни.

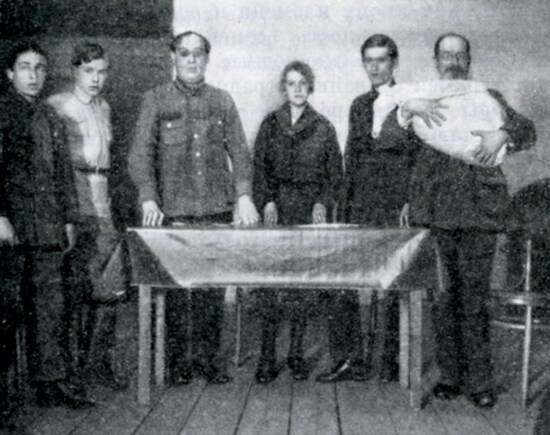

На приведенной фотографии — октябрины в одном из пролетарских клубов Москвы. Новый обычай, официально призванный заменить (а неофициально — опошлить и уничтожить) старый церковный обряд крестин.

Подобно тому, как в современной юмористической индустрии ведущий злобно высмеивает сидящих в зале, а те, чтобы не потерять лица перед соседями, делают вид, что им весело, на октябринах партийный шоумен (кстати, на снимке ребенка держит сам нарком Луначарский) пародировал один из важнейших обычаев традиционного общества — имянаречение, а классово правильные родители, играя свою роль, делали вид, что радуются фарсу.

О том, что это был именно фарс, свидетельствуют имена нарекаемых, среди которых бывали не только Кимы, Октябрины, Владлены и Вилены, но и Идеи, Индустрии, Изиды, Травиаты, Монбланы и даже ... Аскариды. А на национальных окраинах еще и Трактора, Сеялки, Паровозы, Колхозы, Советы и т.д.