Краткая история

Наверное, то, что жареное мясо прочно ассоциируется у человечества с состоянием праздника, имеет глубочайшие корни и напрямую соотносится с теми благословенными первобытно-общинными временами, когда наши пращуры все еще жили охотой, но уже научились поддерживать огонь. Самым же архаичным и первичным предметом гастрономии несомненно является доисторический шашлык.

Нанизать кусочки мяса на прут и подрумянить над костром — что может быть проще и гениальнее? И вкуснее для того, кто целыми днями носился по лесам и степям за источником этого самого мяса.

В этом отношении жители Советского Союза оставались самыми что ни на есть ортодоксальными представителями рода человеческого. Шашлык у нас почитают и доселе. В этом отношении потомки не подкачали и соблюли традиции. Но вот сравнить технологию приготовления и технику поедания старых времен и нынешней эпохи вряд ли корректно.

Чем же кардинально отличался тот шашлык от этого? Много чем!

Владыки мира

Ординарными шампурами еще полвека назад служили причудливо искривленные от многократного применения обрезки алюминиевой проволоки, заостренные с одной стороны и загнутые с другой. На таких готовили как домашние, так и уличные шашлычники.

Уличные были фигурами куда как колоритными. Гордые особы в засаленных фартуках, эдакие самодостаточные хозяева мира. Однако поголовно представлявшие какие-то организации общепита. Частный бизнес не то что не процветал — был под запретом.

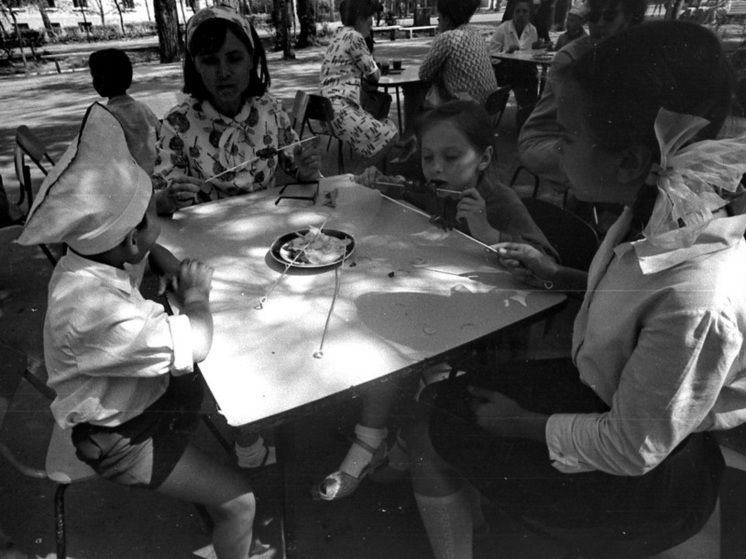

Потому, наверное, отведать шашлычка «на улице» удавалось отнюдь не везде и далеко не всегда. А только по случаю, счастливо наткнувшись и отстояв предварительно приличную очередь. Хотя места, где это наталкивание могло произойти, знали все. В Алма-Ате, к примеру, это был Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, Зеленый базар, зона высокогорного катка «Медео». А если хотелось поцивильнее — кафешка «Ак-ку» в сквере имени В.И. Ленина.

Иногда стояние в очереди за шашлыком исчислялось часом, а то и более. Как и в случае со знаменитыми пивными кружками, с шашлычными шампурами (теми самыми, проволочными) в стране, успешно осваивавшей космос и бурившей сверхглубокие скважины, была страшенная напряженка. Потому такие многоразовые шампуры скоро искривлялись и истирались и требовали перманентной «перезарядки».

В очередь, сукины дети!

Таким образом, чтобы обрести вожделенную палочку праздника, всем «задним» приходилось терпеливо ждать, когда «передние» освободят «посуду». И по нескольку раз наблюдать одно и то же действо — как шашлычник (внешне, как правило, это был неулыбчивый и недобритый субъект неясной национальной принадлежности) неторопливо нанизывает бледные кусочки, выуженные из мутной жижи эмалированного ведра, раздувает фанеркой забелевшие угли и долго раздражает «следующих» непереносимым ароматом шкварчащего мяса этой очередной закладки.

Понятно, что аппетита от такого слюноглатательного стояния только прибавлялось. И когда исход долгого ожидания решался положительно (мясо в те годы всегда кончалось раньше очереди), многие брали гораздо больше, чем изначально планировали.

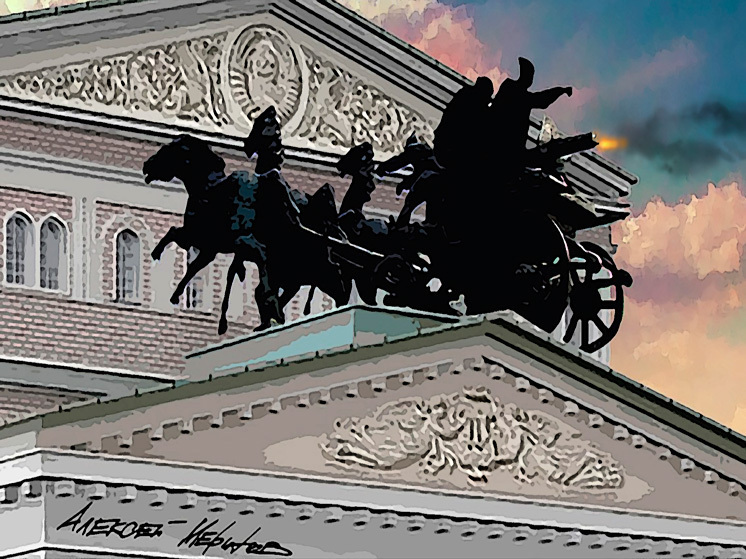

Существовал в Союзе и более культурный (хотя и дорогой) вариант услаждения желудка, шашлыки подавали еще и в своеобразных заведениях общепита — шашлычных. Либо в ресторанах с говорящими названиями — «Кавказ», «Арагви», «Баку» и т.п.

Таких, правда, в Алма-Ате не было.

Почувствовать разницу

В славянских республиках бывшего Союза готовили так называемый кавказский шашлык. Из крупных кусков мяса без предварительного маринования.

В мою студенческую бытность в Ленинграде в середине 1970-х голодный студент мог иногда отвести душу и заглянуть в любимую шашлычную, которая располагалась на Садовой близ площади Мира. Палочка шашлыка стоила там один рубль. Достаточно разорительный и запоминающийся акт студенческого бытия был более важен в плане самооценки, нежели в аспекте полноценного насыщения.

В Казахстане в целом (и Алма-Ате в частности) кавказский шашлык был не в чести. Здесь удовольствовались его среднеазиатским (узбекским) аналогом. Неизвестно, правда, где и когда он появился. Никаких данных о нем в дореволюционных кулинарных источниках не находится.

Кусочки были меньше, мясо (теоретически считалось, что баранина, с чем ОБХСС часто категорически не соглашался) предварительно вымачивалось в маринаде из уксуса, перца и лука. Но зато и стоил наш шашлык всего 25 копеек за палочку!

В порцию входили маринованный лук и нарезанный кусочками хлеб.

Такой же вид шашлыка готовили и в домашних условиях. По крайней мере, у нас в Казахстане.

Шашлычные тополя детства

Не знаю, как у других сверстников из той эпохи, но мои самые ранние гастрономические впечатления связаны именно с шашлыками...

Весть о том, что в ближайшие выходные взрослые собираются жарить шашлыки, сама по себе вызывала сладчайшее беспокойство — в предвкушении не столько даже самой трапезы, сколько сопутствующего ей ритуала. Действо казалось почти волшебным — недаром основные функции брали на себя наши отцы, обычно весьма равнодушные к готовке пищи. Резали мясо, мариновали, нанизывали на шампуры, разводили огонь, жарили до готовности.

Сладость момента усугублялась тем, что настоящий шашлычный праздник обычно происходил вне дома с обязательным выходом на природу, которая, правда, лежала у нас в поселке казахстанских физиков из Института ядерной физики рядом — за речкой. Речка та носила загадочное название Цыганка.

Место, где происходили эти веселые и беззаботные пикники с молодыми родителями и их веселыми друзьями, так и называлось в разговоре между своими — Шашлычные тополя. Без всегдашней тени и шлепанья листьев где-то в вышине картина, наверное, сильно проиграла бы. Как и без того дружного единения взрослых, которое почему-то так радует и заводит ребенка, часто превращая его жгучее желание внести свой вклад в общее дело в неуправляемое буйство.

Собираясь с разных улиц поселка по предварительному сговору и какому-то поводу (поводом могла быть покупка баранины по случаю) у околицы, все шли к Шашлычным тополям веселой и шумной толпой.

Наши мамы сразу начинали хлопотать по обустройству бивуака — расстилали одеяла, доставали хлеб, резали овощи. Словом, создавали тот мимолетный уют, который способны создать только женщины.

Отцы наши, опрокинув для почина «по маленькой» и заевши хлебом, сосредоточенно принимались за дело. Нужно было приготовить мангал, наломать принесенный с собой саксаул (тогда саксауловые леса в Прибалхашье еще не были изведены), разжечь костер и нажечь углей, нанизать мясо на шампуры (из той самой заостренной алюминиевой проволоки) и, наконец, водрузить поверх жаровни вожделенный продукт — плод неизощренной кулинарной мысли.

Наступал момент самый ответственный и томительный. Легкий дымок сиреневыми нитями вплетался в глянцевитые кроны притихших тополей, мясо с шипением подергивалось коричневой корочкой, хищные угли алчно вспыхивали от капель знойного сала...

Иногда кто-нибудь из шашлычников выбирал из обоймы шампур и, обжигая губы, откусывал мясо. В такие моменты все внимание было приковано к следующему за этим приговору. Но пробующий недовольно чмокал языком и возвращал шампур на место. Еще сыровато!

...Давно отшлепали свое наши Шашлычные тополя — в 1990-е их свалили дачники, получившие здесь участки. Незаметно поуходило в прошлое удивительное поколение наших родителей. С тех пор я перепробовал много всяких шашлыков в разных странах. Но нигде и никогда вкус их не приближался к тому, из детства.