Ловушка для шпионов

Кого-то может озадачить такая подчеркнуто сельская принадлежность нашей школы. А дело в том, что научный городок физиков-ядерщиков, который вырос среди колхозно-совхозных полей близ Алма-Аты в самом конце 1950-х — самом начале 1960х, почитался населенным пунктом хотя и не режимным, но все-таки необычным. И чтобы всякие хитрые аналитики западных разведок не даром ели свои гамбургеры, его имя долгое время шифровалось вовсе ненаучным прозвищем СМУ-26 (окрестные селяне — «табаковские», «краснопольские», «сэнэковские» — между собой величали нас не иначе как «смусскими»). А административно нас передавали то Илийскому, то Талгарскому району. Сами же жители, значительную часть которых составляло высоколобо-ироничное сообщество молодых физиков, называло свое поселение не иначе как деревня.

Это уже в 70-е Научный городок был наконец «передан городу» (отошел к Фрунзенскому району) и назван поселком Алатау, а наша 21-я школа получила новый «счастливый» номер — 7. Она до сих пор пестует и выпускает школяров в алматинском микрорайоне с тем же названием.

Однако полвека назад мы официально считались вполне себе полудеревенскими жителями и принадлежали Талгару, куда от нас ходил рейсовый автобус СМУ-26 — Талгар. (Кстати, это СМУ имело к поселку самое прямое отношение — строило и его, и «градообразующий» Институт ядерной физики). В Талгаре мы были вполне своими: выступали на всяких районных соревнованиях, участвовали в олимпиадах и смотрах, вступали в комсомол, приписывались к военкомату.

Коллектив личностей

Как я уже писал ранее (желающие могут полистать предыдущие номера «МК» в Казахстане»), наша школа считалась неформально математической, поэтому в один из классов отбирали учеников самых сильных в... математике? Так, по крайней мере, считалось официально. Но на самом деле все получалось не столь однозначным.

Математику у нас действительно любили и почитали (см. предыдущий материал), но далеко не все. А потому вакансии, появляющиеся в математических классах после приема «математиков» (а также «физиков»), занимали учащиеся, которые что-то представляли собой в других областях знаний школьной программы. А таких неординарных школяров в нашей школе в те годы хватало с запасом.

Мы рано осознавали себя личностями. Такими нас делали родители.

Периодически, правда, на разных уровнях возникали разной остроты дискуссии по поводу такого избирательного отношения к ученикам в одной школе. Но в том-то и дело, такая школа и была одна. И мне кажется, что разделение детей по уровню, потенциалу, видению своего будущего (и желанию показать себя, что немаловажно) — явление само по себе прогрессивное. Надо упомянуть, что в математический класс попадали отнюдь не одни отпрыски физиков.

Насколько такой отбор был оправдан? Вполне. Достаточно сказать, что из нашего математического класса не поступил в вуз только один человек (да он и не поступал). А все прочие стали студеозусами в том же 1975-м или же в следующем за ним году. Причем восемь человек приняли в вузы Ленинграда, четверых — в московские. Среди этих вузов были и МГУ, и ЛГУ, и физтех, и химико-технологический, и ЛГПУ имени Герцена. И, что характерно, все мы поступали без всяких левых ходов, опираясь на свои знания.

Кстати, многие ребята-девочки из параллельных классов также обзавелись дипломами о высшем образовании (и даже стали кандидатами наук!). Они получали столь же добротное образование и вовсе не считали себя бедными родственниками. Знаменательно, что в нашей школе позже учительствовали двое из «параллельных» — Наталья Журавлева была завучем, а Толик Марков всю жизнь преподавал физкультуру.

А математика... Математика являла собой лишь формальный повод для разделения. Просто наша школа была заточена на физикоматематические науки из-за близости к академическому Институту ядерной физики (и отпочковавшемуся позже Институту физики высоких энергий). Но в матклассе обучалось много учеников, талантливых совсем в других сферах. Я (скромнейший человек), к примеру, математику не знал, не понимал и не любил всеми фибрами. Но зато представлял школу на всех олимпиадах по географии и биологии, учился во всесоюзной заочной биологической школе при МГУ и знал предмет так, что мог осадить любого преподавателя. А тот же незабвенный одноклассник Серега Возовиков — у него же на лбу было написано, что он станет космонавтом!

Несмотря на коллективизм, который прививался жителям СССР сызмальства, яркая особенность нашей школы состояла именно в подчеркнутой индивидуальности отдельных учеников. (В основном — конструктивной, хотя имел место и не менее сочный деструктивный элемент.) Мы (воспитание такое!) не мирились, когда нас кто-то нивелировал по своим представлениям. А потому нередко конфликтовали с учителями, которые видели в нас только учеников. И даже «изживали» тех, кто упорно не желал видеть в нас личности. Зато очень уважали и любили относящихся к нам как к равным.

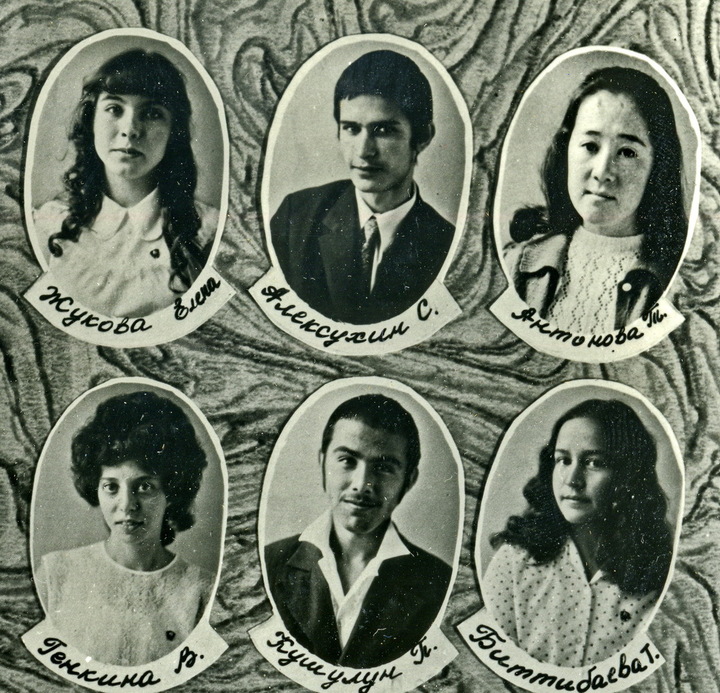

Критическим в этом плане оказался девятый класс. О конфликте с математичкой З.С. Жохеевой я рассказывал в прошлый раз. Тогда же нас покинула и В.А. Биттибаева, отказавшаяся от классного руководства, но продолжившая преподавание своего любимого предмета — химии. Вместо нее пришел классный выпускающий М.М. Ветров, который все годы учебы в старших классах преподавал нам физику.

За кибернетику!

Институты физики, одни из мощнейших в тогдашней системе Академии наук Казахской ССР, шефствовали над нашей школой не формально. Достаточно сказать, что обеспечению наших школьных кабинетов физики и химии завидовали белой завистью все прочие школы не только района, но и города. Институты без проволочек выделяли нам служебные автобусы для поездки в театры, на экскурсии, в горы, на Капчагай, Медео, на всякие соревнования и олимпиады. Каждую зиму в полях за поселком проводились многолюдные лыжные состязания школьников на приз ИФВЭ — настоящие праздники для детей и родителей.

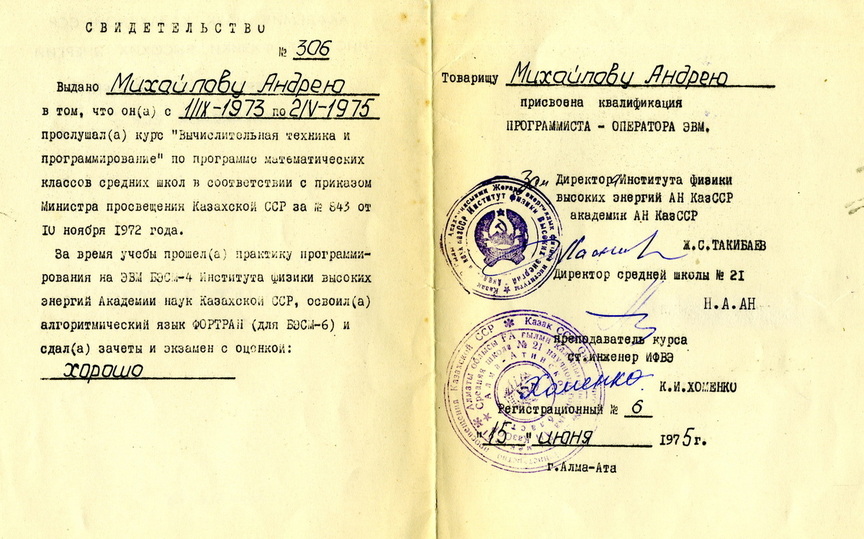

А еще, пользуясь покровительством и возможностями Вычислительного центра Института физики высоких энергий, у нас в школе в математическом классе в качестве факультатива преподавался хитрый курс вычислительной техники. Благодаря которому мы получали вместе с аттестатом еще и сертификат программиста-оператора ЭВМ.

Так случилось, что, несмотря на совершенное отсутствие математических способностей, автору этих строк довелось не только помаяться с изучением высшей математики, но еще и пройти тот самый курс укрощения предков современных компьютеров. И даже получить соответствующий «диплом», подтверждающий экзотическую квалификацию программиста-оператора.

Курс вычислительной техники хотя и считался факультативным, был для нас вполне себе обязательным. Так что в 9-м и 10-м классах все мои соклассники поголовно зубрили теорию и усваивали азы практической работы по данному предмету, который вела у нас сотрудница института Клара Ивановна Хоменко. А практика проходила в Вычислительном центре ИФВЭ, где работали многие наши родители.

Вычислительный центр ИФВЭ являл в те годы, возможно, лучший из всех в республике парк ЭВМ. Потому что располагал двумя ультрасовременными БЭСМ-4 (большая электронно-счетная машина). И одной БЭСМ-6, вообще считавшейся флагманом советской вычислительной техники и надеждой кибернетики. Кибернетика же, как знали тогда все, даже очень далекие от искушенности, была наукой будущего.

То, что под три ЭВМ был отдан целый этаж физкорпуса (а в новом корпусе уже после нас был специально построен целый флигель), говорило не только про уважение руководства к сфере. Размеры в те достославные времена еще имели значение! Каждая БЭСМ со своей «периферией» занимала несколько комнат.

А особенно габаритной являлась самаясамая — БЭСМ-6. Таковой была в условиях старых технологий цена за быстродействие (миллион операций в секунду!). В какой-то момент эволюции показатели делали эту машину наиболее передовой в Старом Свете. (Это сейчас ее характеристики могут показаться смешными для обладателя любого ноутбука!)

С теми электронно-вычислительными монстрами нельзя было общаться напрямую — так, как это происходит у нынешнего пользователя. Для того чтобы задать машине вопрос (и получить ответ), существовали специальные языки программирования — фортран и алгол. А также бумажные перфокарты, с помощью которых осуществлялся ввод команд. На перфокартах же хранилась и информация. (В этом отношении они были полноценным связующим звеном между бумажной и цифровой эпохами.)

Большинство из нас относилось к вычислительной техники без всякого должного пиетета. Для многих и воспоминания об обучении исчерпываются вращающимся стулом перед пультом БЭСМ, на котором мы проводили регулярные испытания своих вестибулярных способностей, и футбольным окончанием завершающего экзамена по курсу — рабочими тетрадками, свидетелями двухгодичного корпения, вместо мячей.

Правда, были среди моих одноклассниц те, чья дальнейшая жизнь так или иначе оказалась связанной с вычислительной техникой — Вика Генкина, Гуля Темиралиева, Таня Антонова. А перфокарты, очень скоро превратившиеся в артефакты, и до сих пор нет-нет да попадутся на глаза при очередном разборе архива. Они ведь бумажные носители информации, на них, пользуясь карандашом или ручкой, было очень удобно записывать всякие цитаты, рецепты и умные мысли.

(Продолжение следует.)