История 1: про судьбу диких лошадей в Казахстане

Многое указывает на то, что территория республики стала центром доместикации лошади. А куда девались те кони, которые дали жизнь степным скакунам и всей человеческой цивилизации планеты?

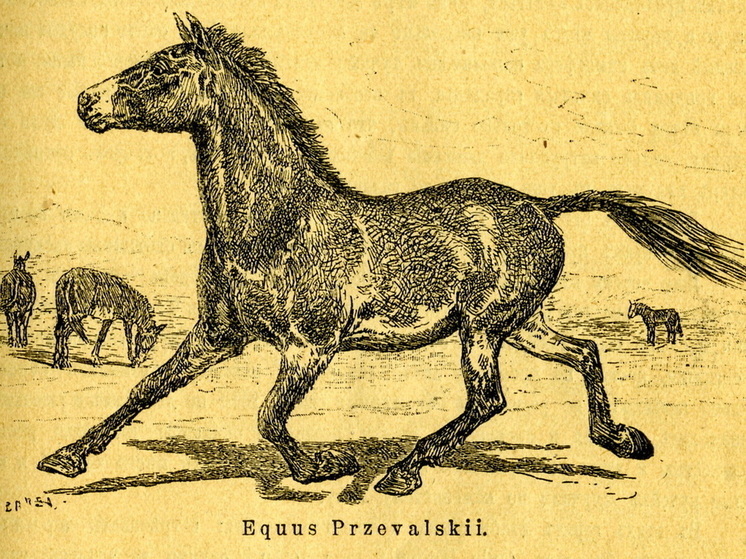

Все знают про дикую лошадь, открытую в прошлом веке неутомимым Николаем Михайловичем Пржевальским. Между тем в западной части Казахстана (на левобережье Урала) проживала другая разновидность дикой лошади тарпан, знакомая многим исследователям своего времени: и Рычкову (1762), и Фальку (1824), и Эверсману (1866).

Мясом тарпанов с удовольствием скоромился бывалый англичанин Антоний Дженкинсон, посланный Иваном Грозным в 1558 году устанавливать торговые пути и разузнавать дороги: «Король по имени Азим-хан... принял меня очень хорошо и предложил мне есть в его присутствии, угощая меня мясом дикой лошади и кобыльим молоком без хлеба».

Тот же автор транслировал типично охотничий рассказ, слышанный от кого-то из «знающих людей», о том, как это мясо достается людям: «Там много диких лошадей, которых татары иногда убивают при помощи своих соколов следующим образом. Соколов приучают хватать животное за шею или за голову. Разгоряченное бегом животное утомляется от упорного долбления сокола, тогда охотник, гоняющийся за своей дичью, убивает лошадь стрелой или мечом».

Писавший свой знаменитый труд о киргиз-кайсаках уже в XIX веке Алексей Левшин также приводит свидетельства об охоте на тарпанов (и куланов, они принадлежат к тому же роду лошадиных, но отнести их к настоящим лошадям можно с некоторой натяжкой), которая и в его время почиталась еще весьма обычной: «Киргиз-кайсаки стреляют диких лошадей для пищи и ловят для употребления на перевозку тяжестей. Обучать диких лошадей или делать их ручными почитается киргизами возможным; ловят их иногда весьма просто арканами...

Мясо диких лошадей, хотя и употребляется киргизами в пищу, но не так вкусно, как мясо домашней лошади. Говорят, будто бы в нем попадается много песку. Кожа дикой лошади употребляется в Бухарии на делание шагринов, а киргизы находят в ней целебную силу и зашивают в нее больных».

Тарпан не пережил XIX столетия. Официально считается, что он дожил до 1876 года, когда последний экземпляр был убит в Мелитопольском уезде в Аскания-Нова. Это Причерноморье. А на территории Казахстана?

«Как известно, — сообщает авторитетный труд Института зоологии «Звери Казахстана», — к середине XIX века в результате чрезмерного преследования этот вид был истреблен полностью».

Любопытно, что примерно к тому же времени относятся первые сведения Н.М. Пржевальского о существовании в глубинах Азии другой дикой лошади (той самой, получившей имя неутомимого исследователя). Вскоре братья-путешественники ГрумГржимайло добыли и первые экземпляры лошади Пржевальского.

Однако к середине XX века и она перестала встречаться в природе, заняв свое привычное место в зоопарках по всему миру. Уже в наше время в Китае начались работы по фермерскому разведению лошадей Пржевальского для последующего расселения их по местам былого обитания.

А позже и у нас в Алтын-Эмеле начались очень впечатляющие работы по «рекультивации» подвида и восстановлению поголовья в условиях дикой природы. То, с какой охотой «пржевальцы» освоили и заселили предложенный им регион, говорит о полной его благоприятности для их процветания.

Тарпанам повезло куда меньше...

История 2: о том, как православные молились в церквях из войлока

Когда во второй половине XIX века на территорию Средней Азии и современного Казахстана хлынул поток переселенцев из России и Украины, перед новоселами встало много неожиданных проблем. И одна из самых насущных — отсутствие культовых сооружений, имевших архиважное значение в жизни любого православного христианина, начинавшего и заканчивавшего свой земной путь в церкви (с крещения — до поминовения).

Проблема не предстанет столь неожиданной, если обратиться к статистике: только с 1897 по 1911 год количество православных в регионе возросло с 641 642 до 1 865 968. Церковное строительство хотя и велось параллельно с мирским, часто просто не поспевало за таким наплывом.

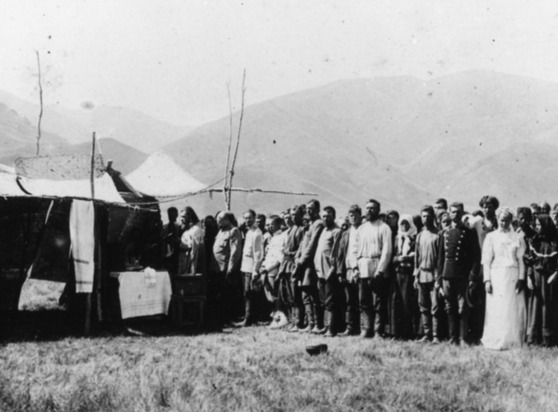

Первый Туркестанский епископ Софоний писал по этому поводу: «Почти все церкви Сырдарьинской области суть временные и построены на скорую руку — из камня, дерева и даже из кошем или же помещаются в казарменных избах, и все очень невместительны, низки и без колоколен...»

Один из моментов такого молебна у импровизированного храма из кошмы представлен на приведенном снимке.

История 3: почему стахановцу Мамоту стало «больно за жену»?

На любопытное письмо «по теме» натолкнулся я, листая подшивку «Казправды» за 1936 год. Писал его некто Г.П. Мамот — «стахановец Казпромстроя». Озаглавлено все было «Больно за жену!».

Разгневанный стахановец писал в редакцию следующее: «Почувствовав себя беременной, она (жена) в мое отсутствие, без моего согласия, сделала себе аборт!». А заканчивалось письмо так: «Поступок жены я считаю позорным».

Аборты в царской России были запрещены. Наверное, именно потому одним из первых декретов советского Наркомздрава от 18.11.1920 было разрешено запрещенное старой властью. Однако нежелание советских жен рожать на фоне прочих жизнеубивающих потрясений тех десятилетий привело к заметному уменьшению количества строителей нового общества. И уже 27.06.1936 вышло постановление ЦИК и СНК СССР, которое вновь запрещало аборты, а заодно обеспечивало население яслями и ужесточало меры к неплательщикам алиментов.

«Под кампанию» в газеты и полились инспирированные крики всяческих «стахановцев». Уже в следующем году число прерванных беременностей в советской стране сократилось в три раза. Это официально. А неофициально 90 процентов абортов попросту совершалось «в тени». Подпольные женщины-специалисты, которых постоянно вылавливала милиция, составили, кстати говоря, заметную прослойку населения ГУЛАГА.

При смене вождя, 23 ноября 1955 года, запрет вновь отменили.

История 4: про вклад товарища Сталина в науку Казахстана

Сталин был не только признанным вождем народов, знаменем рабочих и крестьян, но и «другом науки». «Смелая оппозиционность» тогдашней интеллигенции возникла гораздо позже уже стараниями постсталинских историков и биографов. А тогда даже у самых умных и понимающих было лишь два варианта — говорить, как требовалось, или сгинуть бесследно. (Хотя первое вовсе не гарантировало защиты от второго.)

Вот изречение, почерпнутое из «Трудов первой сессии академии наук Казахской ССР» 1946 года. Призыв в ответ на ту заботу, которую оказывает «наше Отечество, руководимое мудрейшим другом науки, великим вождем народов товарищем Сталиным (...) создавать такую науку, которая помогла бы ценить и любить все то, что способствует укреплению любви и верности к великому учению Ленина и Сталина». Это из выступления очень конкретного, известного и заслуженного деятеля эпохи Мухтара Ауэзова.

А началась та историческая сессия, на которой присутствовал весь цвет казахской интеллигенции, с приветствия участников тому же Сталину: «Мы заверяем Вас, Иосиф Виссарионович, что воодушевленные Вашей заботой... Да здравствует гениальный вождь народов — великий корифей науки, наш любимый товарищ СТАЛИН!»

Открывая заседание, председатель Совета Министров Казахской ССР Н.Д. Ундасынов также не обошел вниманием вклад «великого вождя» в науку: «Сегодня, в день всенародного торжества — открытия Академии наук Казахской ССР — наши взоры снова и снова обращаются к столице нашей Родины Москве, где горят звезды седого Кремля, где работают Центральный комитет нашей славной коммунистической партии и наше советское правительство, где живет и творит корифей современной передовой науки, наш великий вождь, любимый отец Иосиф Виссарионович Сталин. (Продолжительные аплодисменты, все встают.)»

А вот еще из стенографического отчета сессии: «Тов. Бектуров А.Б. Товарищи! Вношу предложение избрать почетный президиум в составе Политбюро Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) во главе с великим вождем Иосифом Виссарионовичем Сталиным. (Бурные аплодисменты.)»

Абикен Бектуров — один из первых академиков новой академии, создатель и директор института химии.

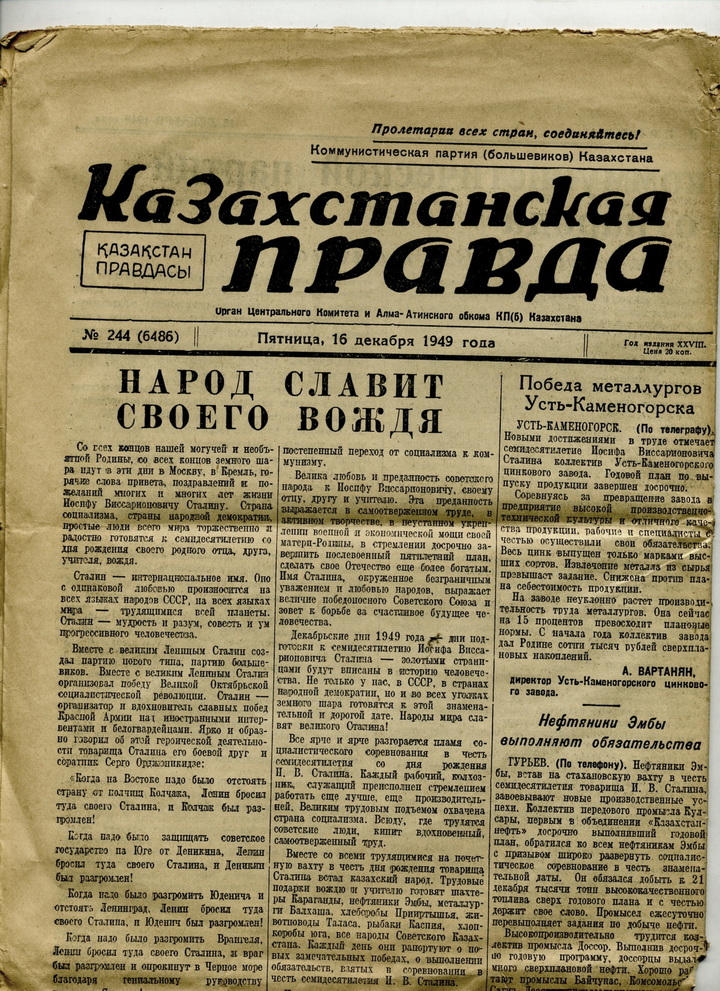

Если так говорили «ведущие», то чего было ожидать от «ведомых»? Для того что говорилось в неакадемических кругах, достаточно пошуршать прессой того времени. Например, «Казправдой».