Разбавляли мемориальный официоз его воспоминаний разве что несколько неформальных сюжетов: про «шуменское пиво» и восторженную встречу советских войск болгарами-«братушками» или про захват немецкой машины, в которой везли швейцарские часы для награждения отличившихся с той стороны фронта. Пара тех часов стала одним из немногих «трофеев», привезенных дедом с войны. Еще из неофициального запомнилась знаменитая стратегическая шутка из Румынии: как наши на Прут — немец на Серет. Игра слов: Прут и Серет — две тамошние реки

Странная страна Болгария

Болгарию дед вспоминал с особым теплом. Будто это была не страна, исправно служившая Гитлеру все военные годы, а какая-то Белоруссия на Балканах, терпеливо дожидавшаяся прихода Красной Армии в партизанских лесах. Вообще странный народ эти болгары, способные подстроиться под любую власть над собой. Видимо, века османского ига все же капитально переработали их менталитет на генетическом уровне. Вот и при Гитлере жили они себе и поживали без заметного ропота, а пришла Красная Армия.

«...Посыпались красные цветы, девушки бросали нам персики, яблоки, груши.

Много деревень и деревушек проехали мы по Болгарии, и везде нас радостно встречали красными флагами, цветами и пятиконечными красными звездами, нарисованными на стенах белых домиков. Комбриг приказал не останавливаться: остановки, да еще с угощениями, угрожали задержать нас надолго. Но разве сдержишь радость целого народа? Народа, который знал, что люди в замасленных комбинезонах, покрытые толстым слоем пыли, сквозь которую блестели лишь зубы да глаза, — освободители, вестники начинавшейся новой, счастливой эры в Болгарии!»

Это из воспоминаний сослуживицы деда Левченко Ирины Николаевны («Повесть о военных годах»).

Что-то подобное вспоминали и другие однополчане, да и сам дед. При воскрешении в памяти той залитой светом осенней Болгарии 1944 года глаза его становились какими-то туманно-теплыми.

— Мы с болгарами не воевали. Они нам кричали: «Братушки!» и угощали вином. Им раздали оружие, и они шли на немцев вместе с нами.

Ну да. Как прежде, немцы раздавали им свое оружие, с которым они вместе отправились воевать против нас. Интересно, а фашистов они «братушками» называли? В советские времена, пока «братская Болгария» оставалась самым уютным балаганом социалистического лагеря, такие вопросы не задавались. Не принято было. Но сегодня они возникают сами собой.

Однако вернемся в 1944-й. За успешные операции по освобождению города Шумен (Шумлы) 41-я танковая бригада добавила в название имя этого болгарского города.

Привлекательная Европа середины 40-х

Дед, напомню, воевал в должности политрука 3-го танкового батальона 41-й гвардейской танковой Шумлинской Краснознаменной бригады 7-го механизированного ордена Суворова Краснознаменного корпуса. Молдавия, Румыния, Болгария, Венгрия, Чехословакия — вот путь, пройденный им вместе с батальоном.

Ныне все эти страны — тихие провинции Европы, известные своими винами и курортами. В них страстно стремятся попасть те, кто хочет отдохнуть по гуманным ценам.

В то время, когда в эту Европу попал дед (на броне танка), все было совсем не так. Несмотря на то, что исход войны был предрешен и самое страшное вроде бы осталось позади, бои не становились человечнее, а пули и снаряды — жизнетворнее. Балатонская операция, бои за Дебрецен и Будапешт, в которых деду довелось участвовать со своим батальоном, относятся к самым кровопролитным сражениям той войны.

Напомню современному читателю, что и Венгрия, и Румыния, так же как хронически братская Болгария, во Второй мировой войне воевали вовсе не против, а вместе с Гитлером. А потому им было чего бояться и что терять. А нам было что им припомнить.

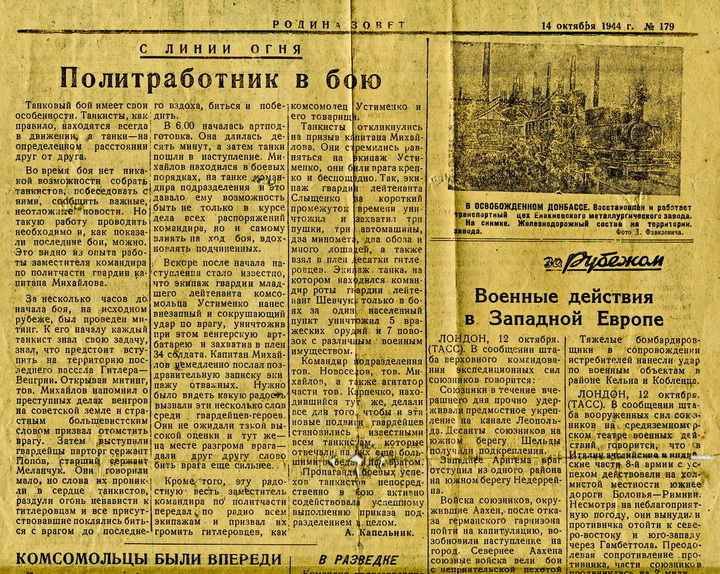

Вот характерная заметка из фронтовой газеты «Родина зовет» от 14 октября 1944 года с характерным названием «Политработник в бою», появившаяся накануне перехода венгерской границы. Политработник — мой дед.

«За несколько часов до начала боя, на исходном рубеже, был проведен митинг. К его началу каждый танкист знал свою задачу, знал, что предстоит вступить на территорию последнего вассала Гитлера — Венгрии. Открывая митинг, тов. Михайлов напомнил о преступных делах венгров на советской земле и страстным большевистским словом призвал отомстить врагу».

Вот с таким настроем и входили в Европу части Советской Армии.

О дальнейшем боевом пути корпуса по Европе пишет еще один сослуживец деда Погребной Сергей Анисимович в своей книге «Лавиной стали и огня»: «Отсюда наш корпус, несколько пополненный техникой и людьми, был направлен в Венгрию. В тяжелых октябрьских сражениях он участвовал во взятии ряда городов и населенных пунктов, в том числе города Дебрецен — важнейшего политического и стратегического центра. После короткой передышки и доформирования корпус прошел с боями по глубоким тылам в Венгрии, а затем участвовал в крупнейшей Будапештской операции. В районе озера Балатон, где проходило внешнее кольцо по окружению Будапешта, танкисты корпуса в тяжелых и изнурительных танковых сражениях по отражению и уничтожению крупных танковых соединений противника, пытавшихся с хода деблокировать свои войска в Будапеште, проявили чудеса храбрости и героизма. Подвиг советских войск на Дунае завершился полным разгромом противника, взятием 13 февраля 1945 года венгерской столицы и падением последнего сателлита гитлеровской Германии.

С окончанием Будапештской операции корпус действовал в боях по изгнанию фашистов из Чехословакии».

Да, хотя это была не та Европа, куда так хотят попасть ныне туристы со всего мира и мигранты, ищущие лучшей жизни, дед и его боевые товарищи вряд ли стремились повидать ее с меньшим вожделением. Правда, цели у них были совершенно иные. Да и средства передвижения — тоже. Дед смотрел на Европу в основном из танка или с танка, отмечая пункты своего посещения не пошлыми сувенирами-магнитиками, а полноценными боевыми медалями.

Однако его скупые воспоминания о Венгрии, к примеру, большей частью сводились к восхищению красотами Будапешта. Хотя участие в жесточайших боях за венгерскую столицу могло оказаться для него таким же, как для многих из тех, кто навсегда остался там, на берегах Дуная. В Будапеште был сотворен очередной «котел» для фашистов. Гитлер понимал, что будет означать утеря Венгрии — предпоследнего союзника (оставалась только Чехословакия). И бросил на прорыв наиболее боеспособные свои части, в том числе и бронетанковые. Вот на их пути и стоял среди прочих батальон деда. Немцев в Будапешт не пустили...

От Венгрии сохранились боевые награды и генштабовская карта-двухкилометровка района Будапешта...

Простая биография фронтовика

То, что дед прошел войну батальонным комиссаром, политическим командиром, на том пространстве, где живут потомки участников той войны, смущать никого не должно. У политрука не было каких-то особых привилегий перед остальными. Это во время затиший он занимался душами солдат, а в бою брал автомат и забирался на броню танка. Или занимал место командира «Т-34».

О том, что политрук Михайлов Федор Кузьмич не отсиживался в блиндажах и окопах, говорят его боевые награды.

Вот некоторые выдержки из наградных листов деда. «В бою смел и решителен. При взятии гор. Дьома., 7.10.44 г., когда противник оказывал яростное сопротивление, тов. Михайлов проявил исключительную храбрость, заметив огонь вражеских батарей, дал возможность танкам подавить их и, зайдя с тыла, первый ворвался в город с танками. Расстреливал врага в упор из автомата и забрасывал гранатами. В этом бою он уничтожил 21 вражеского солдата и 2 офицеров взял в плен».

«12.10.44 г. при атаке гор. Орадеа-Маре первым ворвался в город, организовал уличные бои с пр-ом, вывел из строя расчет пушки и тут же организовал популяризацию отличившихся героев».

«12.11.44 г. в боях за гор. Эшед был сам за командира машины и ходил в атаку. При этом были уничтожены 1 противотанковая пушка, 2 пулемета и до 13 солдат и офицеров противника.»

«16.4.45 г. в бою за с. Врбицы тов. Михайлов находился в боевых порядках танков, увлекая личный состав на успешное выполнение боевой задачи.

В этом бою уничтожены 3 танка, 9 бронетранспортеров, 8 противотанковых пушек и свыше 100 солдат и офицеров противника. В этом бою за с. Врбицы тов. Михайлов был тяжело ранен.

В боях смел, решителен, находчив».

Кстати, в одном из «листов» деда представляли к ордену Ленина. Однако ограничились вторым орденом Боевого Красного Знамени. Кроме этих двух он получил еще орден Отечественной войны II степени.

А еще больше боевых наград говорят боевые ранения. Дед был несколько раз контужен и дважды ранен.

Впервые — легко, в голову, 25 августа 1944 года. Об этом я рассказывал ранее. Второй раз — тяжело, осколком, 16 апреля 1945 года под Брно. Если бы не это ранение, то война бы для него закончилась, однако не 9 мая 1945-го, потому что корпусу предстояла переброска на Восток — добивать Японию.

В Алма-Ату, к семье, дед вернулся в ноябре 1945-го. Его правая рука до конца жизни почти не двигалась.

Такая вот боевая биография ветерана Михайлова Федора Кузьмича, призванного из Алма-Аты. Простая? Вот из таких простых биографий, собственно, и состоит история той войны, которая для нас Отечественная.

(Продолжение следует.)