Спасибо в карман не положишь

На днях по подозрению в совершении мошеннических действий через соцсети в Алматы задержали двух девушек 22 и 23 лет. В полицию Ауэзовского района с заявлением о мошенничестве обратилась известный блогер Дарья Александрова. По ее данным, две девушки под предлогом помощи больному ребенку, используя поддельные документы, убедили ее разместить пост. Большая аудитория блогера, проявив сочувствие, не оставила клич о помощи без внимания и стала активно перечислять средства. На первом же допросе девушки признались в содеянном и раскаялись. И не получила бы эта история огласки, если бы не принципиальность блогера, которая по незнанию могла обмануть свою аудиторию. Но многие ли из представителей новых медийных профессий готовы признаться в ошибке?

Как показывает практика, увы, нет. Многие казахстанские блогеры довольно часто, используя свою популярность, обращаются к подписчикам, чтобы помочь нуждающимся собрать необходимую сумму для лечения. Но бывают и такие случаи, когда любимцы публики помогают не совсем бескорыстно. Так, один казахстанский блогер согласился помочь нуждающимся при условии, что удержит 10 процентов от этих сборов. Но договоренность не была четко зафиксирована. Когда заветный миллион был, наконец, собран, до получателей помощи дошло только 900 тысяч. Сто тысяч ушли на рекламную кампанию блогера. Так дело попало в правовое поле и возник вопрос о том, насколько правомерны подобные акции. С одной стороны, можно воспринимать их как благо, с другой — как мошенничество, хищение, злоупотребление доверием. Этот сбор может условно считаться прибылью, с которой нужно платить налог.

В судебной практике также бывали случаи, когда блогерам удавалось собрать намного больше, чем требовалось. Другой казахстанский блогер вместо семи миллионов однажды собрал 15. В итоге обещанные средства ушли туда, куда и планировалось, судьба же остальных денег осталась неизвестна.

Полное отсутствие рычагов управления блогерами и «серые» деньги, которые вращаются в сфере «онлайн-филантропии», заставили Правительство внести поправки в Закон «О благотворительности». С 5 сентября казахстанских блогеров обяжут заключать договоры на сбор средств для нуждающихся. Иначе их действия могут быть квалифицированы как мошенничество.

— Если блогер входит в благотворительную организацию, то он должен заключить договор с ней. Если он собирает деньги напрямую тому или иному лицу, то должен заключить договор с физическим лицом. Согласно поправкам в закон, несовершеннолетние казахстанцы и вовсе не смогут участвовать в сборе средств нуждающимся, — рассказывает Вера Ким, депутат Мажилиса Парламента РК.

По мнению мажилисменов, в первую очередь нововведение позволит сократить число детей на улицах, которые просят пожертвования. Правда, непонятно, за счет чего. Во-вторых, должно уменьшить количество лжеволонтеров, что более правдоподобно...

Из ряда вон

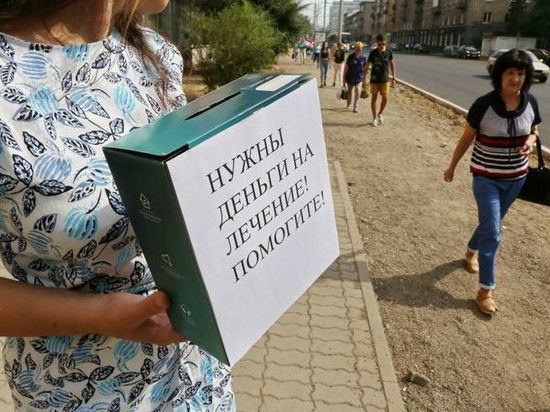

Находясь на улицах города сегодня, несложно заметить, что много людей под видом волонтерской деятельности просят у населения деньги. В магазинах, различных учреждениях стоят какие-то ящики, в которые можно положить «сколько не жалко» на помощь беженцам или проведение медицинской операции. То же самое и в интернет-пространстве. При просмотре тех же YouTube-роликов чуть ли не каждый казахстанец натыкался на «рекламу благотворительности». Чаще всего она начинается так: «Если вы не намерены помочь нам, то лучше пропустите это видео, иначе с нас спишут деньги...». После сказанного в кадре обычно появляются дети, снабженные больничными аппаратами, и их родители, повествующие о том, какая с ними произошла беда. Иногда дети говорят сами, в основном ссылаются на свой возраст и рассказывают о том, как хотят жить. Все сказанное в видео чередуется детским плачем и возникающими на его фоне чувствами жалости и вины. Вины за то, что, наблюдая за этой ситуацией, не можешь помочь, а не можешь помочь, потому что не веришь...

Причин для этого более чем достаточно. Так, несколько лет назад казахстанка на глазах неравнодушных соотечественников разыграла целую трагедию. Сначала она организовала сбор средств на лечение дочери, вылечить которую было под силу лишь заграничным врачам. Потом она и вовсе объявила о смерти девочки за рубежом и открыла сбор средств уже на возвращение ее тела в Казахстан.

Ситуация прояснилась лишь тогда, когда неравнодушные граждане решили позвонить в ту самую зарубежную клинику, в которой якобы скончалась девочка. Каково было их удивление, когда они узнали, что девочка не только не умерла, но еще и никогда не числилась в списке больных тяжелыми недугами.

Аналогичную аферу провернула жительница Алматы. Волонтеры помогли собрать женщине десять миллионов тенге на пересадку почки ее дочери. Пересадка ребенку на самом деле требовалась, вот только женщина умолчала, что поделиться органом с ней согласился родной дядя девочки. Но не совсем бесплатно: в обмен на помощь с закрытием кредита. На полученные от волонтеров 10 миллионов тенге они приобрели недвижимость.

На суде женщина заявила, что потратила пять миллионов на лекарства, но не смогла предоставить квитанции и чеки. Да и с остальными документами волонтеров не ознакомила. После того как пришло время отвечать за содеянное, женщина скрылась и от родственников, и от волонтеров, а ее дочь отправилась на реабилитацию в университетскую клинику «Аксай», где ее совершенно бесплатно согласились лечить казахстанские врачи.

Доверяй, но проверяй

Конечно, бывает так, что и сами горе-родители оттягивают лечение и объявляют сбор средств, когда ребенку уже трудно помочь. Ситуация ни в коей мере не касается крупных и проверенных организаций (благотворительных фондов, больниц): там все происходит по определенным правилам, отчет идет буквально за каждую копейку. Однако в соцсетях вероятность махинаций очень высока — никто не гарантирует, что пожертвования используют не по назначению. На этом фоне возникает закономерный вопрос: как обезопасить себя от подобного «развода»?

Как объясняют отечественные пиар-специалисты, в сетевых постах с подобными обращениями главная цель — вызвать острую реакцию. В этом случае должна насторожить именно чрезмерная эмоциональность. Также, если помощь оказывают не родители, которые собирают деньги, а организации — медучреждения, блогеры или фонды. Когда вы перечисляете средства на личную карту, имейте в виду, что они просто-напросто могут не дойти до адресата. Поэтому лучше направлять деньги напрямую, предварительно уточнив, в какой больнице ребенок получает помощь, какие процедуры необходимы или насколько официально работает фонд, занимающийся сбором средств, как его контролирует государство.

В свою очередь, следует попросить всю документацию по болезни и требуемым расходам, проверить эту историю в интернете, а еще лучше — уточнить у профильного фонда, не обращались ли к ним за помощью. Однако сложность такого подхода состоит в том, что большая часть фондов собирает средства на личные карты. Поэтому пока единственный способ хоть как-то контролировать свои пожертвования — работать с проверенными благотворительными учреждениями. Ведь как только человек отправляет деньги кому-либо на личную карту, никаких возможностей воздействия у него не остается. Все эти переводы основаны на полном доверии.

В случае же, если существует подозрение, что организаторы сборов крупных средств потратили пожертвования не по назначению, следует сообщить об этом в правоохранительные органы. А чтобы проконтролировать, куда и на что ушли деньги (особенно если речь идет о крупных суммах), необходимо заключать договор. Именно это станет главной составляющей подобных сделок в сентябре этого года. Но насколько эффективно будут работать поправки в законе о благотворительности, нам еще предстоит узнать...