Воздух, которым можно было дышать вечно

Никому в те годы не приходило в голову «остеклять» эти балконы. В силу того, что этого не дозволялось ни властями, ни размерами, ни (самое главное) здравым смыслом самих владельцев квартир.

До самых 60-х годов Алма-Ата оставалась неизуродованным «городом балконов». На алма-атинские балконы в те годы выходили не только для того, чтобы выкурить сигарету и перекинуться парой фраз со знакомым внизу, но и затем, чтобы просто «подышать свежим воздухом». Что, в общем-то, было вполне реально, особенно летом, когда не дымили трубы многочисленных домиков частного сектора и многочисленных ведомственных котельных, а горные бризы еще продували насквозь улицы зеленого города. Что до городского автотранспорта... Он тогда еще не мозолил глаз, не портил экологию! И выхлопы бензина, хотя и обонялись по утрам на таких «шумных» улицах, как проспект Ленина, несли с собой владельцу любого носа скорее радостную нотку состоятельности эпохи НТР, нежели озабоченность вредоносностью вдыхаемого.

Весной, в мае, ветер, со всех сторон накатывающий на городские кварталы, был еще и напоен упоительным ароматом цветущих садов. Вот каким был настоящий город-сад.

Сады тогда цвели ведь совсем близко от центральных улиц Алма-Аты. Да и на самих этих улицах. Яблони и вишни все еще являли собой непременные деревья на всех приусадебных участках, составлявших значительную часть жилищного фонда казахстанской столицы. А со всех сторон город окружали сады пригородных колхозов и совхозов.

Хотя уже в те годы настойчиво бубнили озабоченные голоса, встревоженные проблемами алма-атинского воздуха. К обладателям этих голосов относились как к чудакам, желавшим выделиться.

Бодрое зловоние грядущего

Правда, в начале 1960-х в свежие струи вольного воздуха с гор начал то и дело решительно вторгаться чуждый природе миазм — запах горячей смолы и свежего асфальта. Город стремительно менял свой деревенский облик и укатывался в современные дорожные покрытия. Причем асфальт укладывали ни где-то на окраинах, а на самых центральных улицах.

Я очень хорошо помню тогдашнюю Пушкинскую, куда мы с бабушкой ходили на прогулки по вечерам. Вся она, еще «проселочная», была утыкана огромными гранитными валунами, теплая поверхность которых являла собой не только вожделенную детскую площадку молодняка, но и естественную завалинку для более зрелых горожан. На них по вечерам с одинаковым удовольствием суетилась малышня и степенно высиживали до сумерек за разговорами и архаичным лузганьем семечек жители окрестных домиков.

А глыбы эти, кстати, не лежали тут изначально — они представляли собой «дары», принесенные с гор катастрофическим селем 1921 года. Точно такой же вид, как Пушкинская, имели соседние улички Джамбула и Красина (Валиханова).

Впрочем, в те годы подобные гранитные валуны торчали в этой части города повсюду. Их активно вывозили, а неподъемные буравили железными перфораторами и разрывали с помощью аммоналовых шашек. Взамен гранита на улицы укладывали асфальт.

Благословенный асфальт

Как писали о планах на семилетку авторы одной из книжиц того времени («Алма-Ата — столица Казахской ССР», КазГИЗ 1960 г.): «Из имеющихся в настоящее время 580 километров неблагоустроенных улиц более 350 километров будет реконструировано... Наряду с асфальтированием улиц асфальтируются и тротуары... К концу 1965 года количество асфальтированных улиц (учитывая и прирост городской территории) составит до 75 процентов всего протяжения улиц. На благоустройство города, строительство дорог и мостов отпускается 300 миллионов рублей».

Цифры красноречивы. В начале 1960-х Алма-Ата все еще имела вполне себе патриархальный вид, заложенный еще во времена губернатора Колпаковского. Немощеные улицы, отсутствие благоустроенных тротуаров и мостиков через арыки (журчавшие в земляных и каменных руслах), скудное освещение редкими фонарями по вечерам, узкие проезжие части (проспект Ленина в те годы лишь расширялся до 9 метров). Клубы пыли летом и непроходимая грязь зимой. (Вовсе недаром важным элементом гардероба всех возрастов горожан той эпохи были резиновые галоши фабрики «Красный треугольник».)

Вот почему запах горячего асфальта, быстро ставший привычным городским ароматом, вовсе не раздражал благородного обоняния алмаатинцев. Скорее напротив.

Смотреть на работающие бригады дорожников собирались многие обитатели окрестных домов. Вид огромного катка, гладко укатывающего черный дымящийся асфальт, доводил самых юных зрителей до состояния полного восторга. И количество местных мальчишек, которые, предав культовую мечту поколения о космосе, мечтали о том, чтобы, повзрослев, «работать на расстилочной машине», явно переходило грани приличного.

(Среди таких приземленных мечтателей числился и автор этих строк. И если бы все заветные мечты нашего детства не претерпевали дальнейшей коррекции, тебе, читатель, может быть, и не пришлось бы сегодня читать этого опуса.)

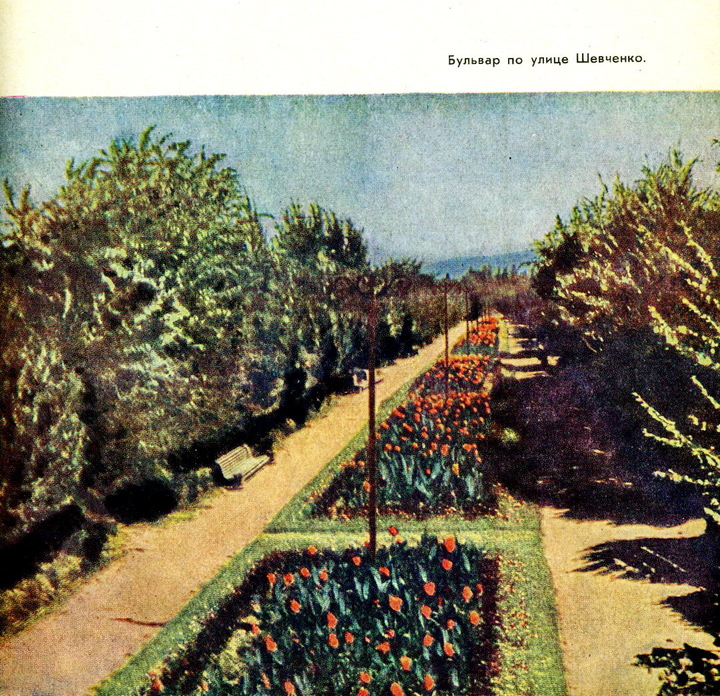

Площадь цветов

Но продолжу тему про «запахи» Алма-Аты 1960-х годов. Даже назойливое амбре укладываемого асфальта не могло побороть в те годы всепобеждающего аромата городских цветов. Именно тогда «самый зеленый город СССР» (на каждого горожанина приходилось 85,7 квадратных метра зелени) для поддержания реноме начал еще и обильно засаживаться цветами.

Культ цветов был у нас изначально все общим и всемерным. Маленькие цветнички, разбиваемые разбитными пенсионерками, являли собой непременные элементы двориков, палисадников и балконов (вспомню свою бабушку) во все времена. Но в конце 50-х — начале 60-х высаживание цветов стало делом воистину государственным. И это отразилось на привлекательности города как для горожан, так и для гостей.

На самую красивую клумбу Алма-Аты, занимавшую самое видное место в Парке культуры и отдыха (ту, которую втихаря закатали в асфальт нынешние владетели), наезжали любоваться из сел, аулов и других городов со всего Казахстана и даже из соседней Киргизии. Фотография на ее фоне, увенчанная в летнее время настоящей пальмой, обязательно находилась в семейном альбоме каждого жителя республики.

(Поищите, она наверняка и поныне там!)

Мало кому известно, что главная площадь Алма-Аты носила неофициальное название Площади цветов. Да, та самая, перед Домом правительства, у подножия памятника Ленину.

«Напротив Дома правительства раскинулась Площадь цветов. Кусты сирени, скумпии, жасмина и других кустарников окаймляют живой изгородью ее дорожки, а за ними произрастают ирисы, розы, канны, гвоздика, душистый табачок и много других цветов. Их ежегодно высаживается около 120 тысяч. Когда цветут полутораметровые канны, площадь как бы пламенеет». Так описывались это места в издании 1959 года «Достопримечательные места Казахстана».

«Вокруг памятника вождю революции работы известного скульптора Вучетича разбит прекрасный розарий. Восхищают взор различные сорта роз, выведенных алма-атинскими садоводами. Они отличаются замечательным свойством: зацветают ранней весной и до поздней осени не теряют своих красок. После работы сюда приходят отдыхать молодежь и люди старшего возраста. Аромат цветущих каштанов весной, неувядающая гамма цветов летом оставляют незабываемое впечатление».

Вторит Е. Дуйсенов в книге «Алма-Ата сегодня и завтра» (КазГИЗ, 1963 г.).

Старые традиции — новое содержание

От фоновой ауры той эпохи наряду с солнечным и ярким зрительным образом «коренные алмаатинцы» обязательно запомнили и запахи тех цветов, которыми начали массово покрываться улицы любимого города. Роз, петуний, настурций, душистого табачка, астр, канн.

Ныне, хотя традиции обильного украшения города цветниками сохранились, приоритеты поменялись. Многие характерные цветы, украшавшие Алма-Ату долгие десятилетия, как-то незаметно остались только в памяти. Куда-то, например, подевалась канна, еще во времена Великой дружбы завезенная из Китая и ставшая в 1960-е едва ли не главным цветочным символом города.

Ну так «история не топчется на месте». Если в современном Алматы стремительно исчезают пирамидальные тополя, полтора века предававшие неповторимое своеобразие городскому облику и восхищавшие всех приезжих (алма-атинские тополя!), чего там какие-то канны?