История 1: про то, когда в Туркестане началась борьба с курением

Для начала следует выяснить, когда Туркестан познакомился с табаком. Как известно, родина этого зловредного зелья — Америка. Именно оттуда благодаря стараниям мореплавателей прогрессивное человечество и почерпнуло табак (вместе с другими заокеанскими благами: кукурузой, каучуком, баскетболом и сифилисом).

Очевидно, что никак не связанная с океанскими путями в Америку Глубинная Азия должна была приобщиться к табакокурению позже, чем продвинутые жители Европы. Так и случилось. Сладость пагубной страсти стала достоянием Туркестана (сюда входили и южные районы современного Казахстана) лишь на рубеже XVIII — XIX веков, то есть около 200 лет назад.

И сразу же, с первой затяжки, курильщики табака стали здесь предметом нешуточного осуждения и преследования. Но не со стороны минздравов тутошних ханств (в те времена учреждений здравоохранения еще не было), а со стороны местного духовенства, почему-то усмотревшего в табакокурении страшную ересь.

«Почему-то» — потому что деятели среднеазиатского ислама вообще-то весьма терпимо (а многие и с любовью) относились к курению, если речь шла о гашише или опии. А ополчились они именно на курение табака. К тому же совершенно не обращая внимания на то, что львиная доля зловредного зелья поступала в организмы правоверных не с дымом, а в составе многочисленных насваев, самозабвенному жеванию которого бесконтрольно предавались и мужчины, и женщины, и даже подростки.

История 2: о том, зачем инсургенты раскапывали в Кульдже китайские могилы

Могилы, суть которых — сохранить покой покойников (и покой живых), очень редко отвечали своему назначению. И ходить за примерами далеко, во времена скифских царей и египетских фараонов, не нужно.

Этот момент, связанный с жутковатыми картинками разорения свежих могил, представляет нам Илийская долина.

После занятия в 1871 году русскими войсками (под командой Герасима Колпаковского) Кульджинского края взорам наблюдателей предстали обширные площади, занятые сплошными развалинами. В руинах, к примеру, лежала вся Кульджа, тот самый «цветущий» город, который незадолго до того посещали и описывали Петр Семенов (ТянШанский) и Чокан Валиханов. Основанная в 1764 году «китайская Кульджа» оказалась подчистую стертой с лица земли восставшими дунганами в 1866-м. Так что больше уже на этом месте никогда не восстанавливалась.

Но еще больше, чем руины сожженных домов и обезображенных храмов (торговля бронзовыми «бурханами» в десятилетие русского пришествия составляла едва ли не самую выгодную статью торговли кульджинских базаров), свидетелей поразила картина, представшая на китайском кладбище Кульджи.

Вот что писал посетивший Илийский край Л.Ф. Костенко: «К развалинам прилегает обширное кладбище, на котором большая часть могил раскопана. Победители-мусульмане вырывали трупы китайцев с целью воспользоваться одеждою богатых покойников».

Таким образом, в разрушении китайских кладбищ, несмотря на то, что борьба за Восточный Туркестан отличалась исключительной непримиримостью и жестокостью с обеих сторон, также лежали исключительно материальные причины. Просто инсургенты решили, что грабить можно не только живых, но и мертвых.

В конце концов, покойникам уже все равно...

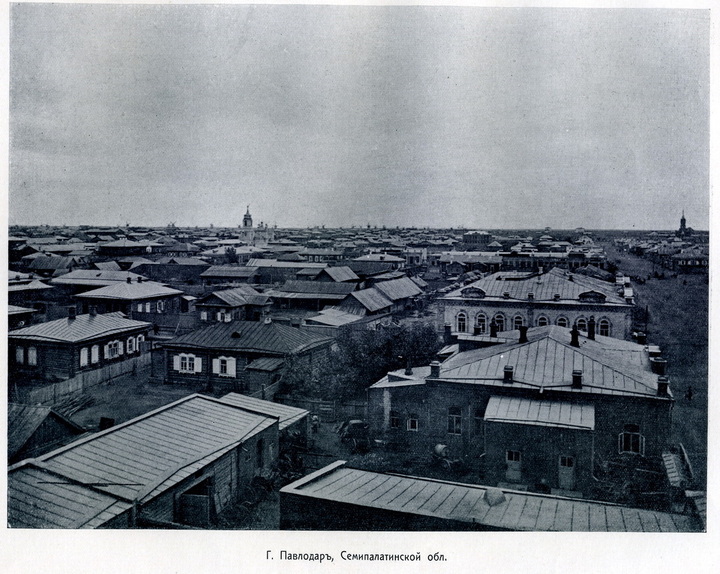

История 3: Павлодар на рубеже XX столетия

Каким предстал бы нашему взору уездный Павлодар, окажись мы в нем на грани XX века?

Не очень процветающим, но вполне пригодным для полноценной жизни.

Вот что сообщает энциклопедия Брокгауза-Ефрона в статье «Павлодар»: «...Уездный город Павлодарского у. Семипалатинской обл., в 337 в. от обл. города, на прав. берегу р. Иртыша, при устье Усолки, в районе земель Иртышской линии сибирского казачьего войска. В одной меже с городом лежит Павлодарская станица, имеющая с городом общую полицию. В городе вместе со станицей в 1896 г. домов 768 и жителей 7624, в том числе: в городе 4987 (2698 мужч. и 1235 женщ.) и в станице с пригородными казачьими поселками 2637 (1402 мужч. и 1235 женщ.). Дворян 208, духовного звания 31, почетных граждан и купцов 182, мещан 4249, крестьян 410, военных сословий 1062, киргизов 1385, прочих 97. Православных и единоверцев 5675, раскольников 217, католиков 28, протестантов 12, евреев 42, магометан 1594, прочих исповеданий 56. Выше П. пароходы плавают по Иртышу только в первую половину лета. Особой пристани при городе не имеется; пароходы, остающиеся на зимовку, входят в устье Усолки, где они защищены от весеннего ледохода. 3-классное городское училище, женское приходское, церковноприходские школы мужская и женская, мусульманские школы мужская и женская. Городской больницы не существует. Лазарет военного ведомства, специально киргизские приемные покои, частная сельская аптека. Обмен продуктов скотоводства на хлеб, мануфактурные, железные и колониальные товары. Получаемые от киргизов кожи, шерсть, конский волос, овчины следуют из П. в необделанном виде в Тюмень, а также на Ирбитскую и Яшимскую ярмарки. Хлеб привозится крестьянами ближайших мест Томской и Тобольской губ. Торг с киргизами происходит по преимуществу на ежедневных базарах, особенно оживленных в первое время после замерзания Иртыша. Городская ярмарка существует только номинально. Павлодарские купцы принимают участие в главных ярмарках области, в особенности в Ботовской, в 50 в. от. гор. Каркаралинска, и Чарской, в Семипалатинском у. На этих двух ярмарках торговцы скупают быков, приблизительно на сумму 100000 р.; скот этот сгоняется на луга около П. и весной идет на убой в Евр. Россию и на прииски вост. Сибири. Торговых документов в 1890 г. было выдано 436, ярмарочных 120. Ремесленников очень мало; несколько портных; плотников, сапожников, кузнецов и каменщиков. Заводов 6: 1 мыловаренный, 2 салотопенных, 3 кирпичных — с 13 рабочими и производством на 7300 р.»

История 4: о том, как московские театры выступали на полевых станах Казахстана

Когда в СССР начиналось любое мероприятие всенародного масштаба вроде строительства БАМа или освоения Севера, то в нем принимали участие все граждане Страны Советов невзирая на национальность, возраст, социальное положение и профессию. Свое место в очередной всесоюзной стройке находилось каждому, даже очень далекому от строительного профиля. Не стала исключением и Целина.

Не успели еще целинники поставить палатки, как в гости к ним вдохновлять и подвигать зачастили артисты. И не откуда-то — из самой Москвы, и не какие-то, а самые заслуженные.

Вот выдержка из «Казправды» от 6 июня 1954 года: «Артисты Государственного академического ордена Ленина Малого театра закончили свои гастроли в колхозах, МТС и совхозах Северо-Казахстанской обл. Гости из столицы дали более 30 концертов и спектаклей, на которых присутствовали тысячи сельских тружеников».

Напомню, что в 1954 году освоение целинных земель только началось.

Но неправильно думать, что Целину в тот год поднимал только Малый театр. В том же году в Акмолинской области побывал и Большой. Так что степь сотрясалась не только от драматических монологов «Быть или не быть?», но и от грома оперных арий, и дроби классических па-де-де, исполняемых на спешно сколоченных сценах полевых станов.

Еще в том же 1954 году на гастролях в казахстанских степях побывал и театр имени Евгения Вахтангова. Так что не знаю, как для москвичей, но для покорителей Целины тот театральный сезон состоялся!

Но артисты приезжали и уезжали, а у молодых покорителей оставался огромный запас жажды общения и развлечений. Страна и тут не оставляла целинников наедине с их естественными потребностями.

Характерны и показательны данные, обнаруженные в газете «Павлодарская правда» за 9 мая 1954 года.

В тот год в области, как и повсюду в регионе, началось активное освоение Целины и в безлюдные степные районы со всех концов Союза начали прибывать большие массы людей с колышками для обозначения будущих совхозов. Среди приезжих тут и там замелькали и профсоюзные работники разного масштаба.

В чем выражалась помощь профсоюзов Целине, ведь известно, что в СССР эта организация никогда не организовывала акций протестов против ненадлежащих условий труда и не вступала в спор с властями по поводу производственных отношений?

Советские профсоюзы вдохновляли массы на труд, заботясь в основном о праве трудящихся на отдых. ВЦСПС отправил в Павлодарскую область 44 библиотеки (с общим фондом в 44 000 томов), 389 радиоприемников «Родина», 389 патефонов (с 19 000 грампластинок), 389 гармоней и баянов и 2334 комплекта шахмат, шашек и домино. Так что первоцелинникам было за чем культурно скоротать свое свободное время. Было ли оно у них, свободное — вопрос открытый.