История 1: о том, в чем казахские баксы близки с автором «Слова о полку Игореве»

Еще столетие назад шаманы-баксы Южного Казахстана в своих целительных практиках пользовались магической помощью загадочных дивов — демонов, которые представлялись казахам в виде могущественных и страшных богатырей-джинов.

«Дивы! Приходите во имя Аллаха!» — взывал шаман. И дивам не оставалось ничего другого, как покорствовать такому аргументированному призыву.

Но вряд ли даже самый искушенный казахский баксы осознавал и задумывался над тем, что, призывая дива, он обращается за помощью в такие разверстые глубины прошлого, где сама грань между людьми и духами была еще вовсе не столь непреодолимой. Тот архиархаичный мир «индоевропейского единства», в дебрях которого обитали загадочные арии, та загадочная общность, вокруг которой на разных уровнях ныне ведется столько споров.

Дивы, дэвы, девы, дэйвы. Эти загадочные персонажи распространились с утерянной «прародины», и следы их пребывания можно обнаружить в самых неожиданных областях Евразии. И нам вовсе необязательно в поисках дива обшаривать сокровенные уголки человеческой истории. Еще совсем недавно его неплохо знали жители Средней Азии. Самарканда, например.

Сакральное мировосприятие выделяло туркестанскому дэву свое особое место в окружающем пространстве. Скорее всего, его можно было найти в конюшне или стойле для лошадей. Он любил лошадей. Потому, если утром хозяин находил гриву своего коня спутанной, это означало лишь одно — ночью с ней «играл дэв». Некоторые думали даже, что у каждого коня имеется свой дэв. Искушенный читатель уже почувствовал сходство с аналогичной привязанностью к лошадям русского домового — связь имеет смысл, глубокий смысл, про то ниже.

Однако дэв не только забавлялся с лошадьми, но и вредил человеку, насылая всякие болести и напасти. И тогда выручал плов! Специальный плов из конского мяса, которым пытались умилостивить разбушевавшегося духа. Плов относили на какую-нибудь могилу или скармливали... другому коню.

Обнаружить дэва можно было не только в конюшне. Еще одним верным прибежищем нечистого была сердцевина вихря, пыльный порыв ветра, смерч.

«В Ура-Тюбе смерч даже называется дэвбода — ветер дэва. По этому поверью дэв находится в самом смерче и движется вместе с ним. Если человек видел, что в его сторону движется смерч, он старался спрятаться, убежать. При невозможности сделать это следовало бросить в смерч чем-нибудь острым — кетменем, ножом. В Ура-Тюбе считали, что на ноже появится капелька крови».

Эта цитата из работы советского этнографа О.А. Сухаревой.

И снова удивительное сходство с традиционным представлением русских крестьян о вихре как о скопище чертей, шабаше духов, «свадьбе ведьм» и прочее. Помните в болдинских «Бесах» у незабвенного Александра Сергеевича: «Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?» Считалось, что, бросив в середину вихревой круговерти нож, можно наверняка изувечить какого-нибудь черта!

На Руси дэв также не был чужим. Хотя до «этнографических времен» он вряд ли дожил. Но любой, кто читал пронизанное языческими воззрениями «Слово о полку Игореве», конечно, вспомнит про загадочного дива, «взвившегося на верху древа». Эта «плохая примета» стала одним из самых ярких знамений, предвещавших беду походу русичей в Степь.

Небезынтересно, что див появился в повествовании на самой границе земли половецкой. Однако по всем признакам на Руси 1000 лет назад он являлся уже таким же архаичным и непонятным существом, каким был 100 лет назад на юге Казахстана.

История 2: о том, что объединяет гири миллионера Корейко и надгробье Тимура

Связь самая прямая. Как помнят читатели, похищенные гири самозабвенно пилили Паниковский с Балагановым в уверенности, что внутри этих архаичных спортивных снарядов подпольный миллионер упрятал свой золотой запас. Но вряд ли сотрудники великого комбинатора знали, что у них были безвестные предшественники, которые, следуя точно такому же предположению, пилили нефритовое надгробье Тимура в фамильной усыпальнице Гур-Эмир (на иллюстрации). Об этом повествует популярная легенда.

Правда, есть и более реальное предание о том, что нефритовый монолит готовили к отправке в Персию эмиссары известного экспроприатора азиатских ценностей Надир-Шаха. Ведь этот надгробный камень — величайший кусок хотанского нефрита в мире — драгоценен сам по себе.

Так или иначе разделенный рукотворным шрамом надвое памятник остался на месте, чтобы и дальше будоражить воображение и порождать легенды.

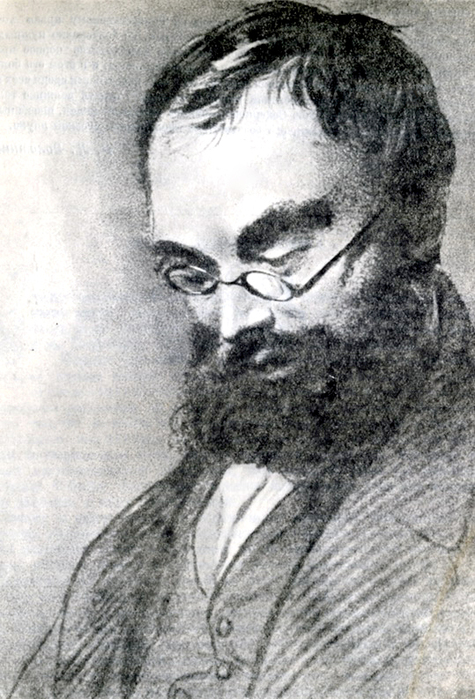

История 3: про то, как Николай Северцов обнаружил казахскую нефть

«Я заранее радовался, что еду в этот рай земной для натуралиста...» — восторженно предвосхищал Николай Северцов свое первое путешествие в Азию, к берегам Сырдарьи, начавшееся 18 мая 1857 года.

Он грезил о «могучей, полноводной, быстрой реке, о ее зеркальных разливах, отражающих безоблачное темно-голубое и все-таки ярко светящееся небо», над которой «тихо шепчутся громадные камыши с темной зеленью тополя, с мелкой серебристой листвой джиды», где «на каждом шагу с шумом вылетает фазан и резвятся в теплом живительном воздухе стада изумрудных персидских щурок» и «кроется в чащах сырдарьинской долины тигр, сторожа неуклюжего кабана, статного оленя или черноглазую красавицу, стройную, воздушно-легкую козу, родную сестру воспетой арабскими поэтами газели».

Открытие «земного рая» для науки соответствовало правилам Большой игры и состоялось благодаря успехам совсем иного свойства. В конце 1853 года граф Перовский захватил и разрушил главный оплот Коканда в низовьях Сырдарьи — крепость Ак-Мечеть. Это продвинуло границы России вглубь Средней Азии и стало поводом для организации академической экспедиции к берегам загадочного Яксарта. Во главе экспедиции и встал свежеиспеченный магистрант Николай Северцов.

«Рай для натуралиста» начался сразу за Оренбургом, откуда экспедиция вышла лишь 3 августа. И хотя отряд двигался по направлению к Казалинску, экспедиционная дорога не была прямой. Так что работы Северцова почти на 50 лет остались чуть ли не единственным научным описанием Мугоджар и Эмбы. Благодаря им, между прочим, впервые стало известно и о нефтеносности района, которому суждено будет спасать от топливного голода большевистскую власть в новой России и который явится признанной кузницей кадров для нефтяной промышленности современного Казахстана.

В общем, до Казалинска отряд, кроме Северцова туда входил еще ботаник Борщев и топограф Алексеев (не считая непременного конвоя), добрался только 20 октября. А уже 5 ноября, дождавшись, когда окрепнет лед на Сырдарье, экспедиция переправилась на левый берег и отправилась вдоль Арала через неизведанные еще пески Кызылкума.

История 4: о том, какой была Аулие-Ата в начале XX века

В начале прошлого столетия в АулиеАте проживало почти 20 000 человек. 1791 дом, три церкви, 21 мечеть, 17 кустарных заводов, мужское и женское приходские училища, общественное собрание, военный госпиталь и городская больница — такова физиономия инфраструктуры города перед революцией и смутами Гражданской войны.

Вот какие сведения приводит один из самых полных справочников старого времени, географический многотомник «Россия» (XIX том. Туркестанский край. 1913): «Город состоит из русской и азиатской частей; в нем имеется три церкви, 21 мечеть, казначейство, почтово-телеграфная контора, городское училище, мужское и женское приходские училища, общественное собрание, военный госпиталь, городская больница и все уездные учреждения. Будучи расположен на важном пути в Семиречье и в центре степных дорог, Аулие-ата имеет крупное торговое значение; здесь имеется большой базар и ряд транспортных контор, а на ярмарке, бывающей с 1 мая по 1 июля, производится обширная торговля скотом и продуктами скотоводства (шерсть, шкуры) на сумму до 2 милл. рублей. Здесь главным образом закупается скот, отправляемый затем в Ташкент и Фергану (через перевал Кара-бура в Таласском Алатау, в 87 верстах к югу от города). Домов в городе насчитывается 1791, фабрик и заводов 17 (винокуренные, кожевенные и др.), жителей обоего пола 19 052; приход 96 085 рублей, расход 41 622; гостиниц нет. Аулие–ата возник сравнительно недавно, и остатков старины в нем нет; русскими войсками он был занят в 1864 году. В нескольких верстах от города имеются конские заводы наследников Иванова и Маслова».