История 1: что писали о казашках западные наблюдатели

Вот свидетельства тех «наблюдателей», которые имели возможность лицезреть степную жизнь в патриархальные времена.

Василий Радлов (русский немец, известный исследователь кочевников), Aus Sibirien («Из Сибири»), Лейпциг, 1884 (русский перевод — 1889): «Всю домашнюю работу выполняют женщины, охрана стад — дело мужчин. Однако по сравнению с алтайцами здесь уже заметен значительный прогресс, жизнь здесь более упорядочена. Работа между мужчинами и женщинами распределяется очень равномерно, так как, например, обработка земли, добыча топлива, изготовление таких сосудов, как ведра, бурдюки и т. д., падает на мужчин».

Шарль-Евгений Ужфальви де Мезе-Ковезд (венгерско-французский исследователь, филолог, антрополог, этнолог, совершивший в 1876 году двухлетнее путешествие по казахской степи и Туркестану), «Сырдарья — Зеравшан. Страна Семи рек и Западная Сибирь», Париж. 1879 (на фр. яз.): «Вся хозяйственная работа выполняется женщинами, мужчина с утра уходит в степь пасти скот, лошадей, верблюдов, овец».

Мари де Ужфальви-Бурдон (сопровождавшая мужа в путешествии), «Путевые впечатления парижанки»: «У киргизских кочевников женщины делают все, даже ухаживают за лошадьми; мужчины совершенно свободны от бытовых забот. Настоящий баланс сил, при котором все в хозяйстве идет хорошо; возможны ли какие бы то ни было ссоры, когда у одного есть все права, а другого все обязанности? У сартов (жителей городов Центральной Азии) все наоборот: женщины занимаются лишь собой и не опускаются до работы по дому, которую выполняют слуги, а муж является лишь главным слугой, умеющим держать веник, шить и вышивать».

Ф. фон-Шварц (немец, работавший в Ташкенте), «Туркестан — ветка индогерманских народов». 1900 (на нем. яз.): «Киргизский отец семейства посчитал бы неслыханным оскорблением, если бы он принимал участие в каких-либо домашних делах. Состоятельный киргиз вообще не работает. Он все время занят тем, что ест, пьет кумыс и ничего не делает, либо охотится, посещает все доступные базары, празднества и знакомых. Более бедный киргиз снисходит хотя бы до того, что сам ухаживает за лошадьми и носит на базар для продажи изделия, изготовленные его женами. Все другие работы выполняют женщины. Они собирают даже в плохую погоду, а часто и в отдаленных местах дрова и носят их на своих плечах домой, носят воду, готовят еду; они должны молоть зерно на домашних мельницах, устанавливать и разбирать юрты и грузить весь скарб на верблюдов, что обычно необходимо делать повседневно на кочевьях; они должны доить многочисленных кобыл, верблюдов, коров и овец и делать из молока сыр и кумыс, дубить шкуру забитых животных, готовить кошму для юрт и на продажу, прясть шерсть и из нее ткать материю на одежду для себя и мужа, и шить эту одежду; они должны при этом кормить детей, воспитывать, а дочь обучить всем домашним делам и рукоделию; в то время как ее муж удобно сидит на коне во время переезда и ни о чем не беспокоится, женщина должна семенить впереди верблюдов и водить их за повода, в самый свирепый мороз босиком переходить вброд ледяные ручьи и реки. Воистину жизнь, которая ничем не отличается от настоящей рабской жизни».

История 2: про страшного червя, которого в Туркестане боялись больше, чем тигра

Ныне, когда главными источниками пополнения мартирологов являются ожирение и борьба с ним, слово «ришта» знакомо разве что историкам и краеведам. Тем не менее еще 100 лет назад название этого червя-паразита, которым кишели застойные воды городских резервуаров, наводило на жителей Средней Азии (и юга Казахстана) непомерный ужас.

Вот что пишет один из наблюдателей: «Длина червя доходит до одного аршина. Болезнь начинается опухолью, причем иногда чувствуются сильная ломота в костях, внутренний жар. (...) Опухоль превращается в нарыв, который прорывается и обнаруживает «ришту». Тогда ее осторожно вынимают, стараясь не оборвать. В случае разрыва червя последний уходит далеко вовнутрь, и тогда его извлечь уже гораздо труднее».

В старой Бухаре «вытягиванием ришты» занимались местные цирюльники. Перенесший эту заразу Садриддин Айни писал про них: «На Лабихауз Диванбеги они все хорошо вытягивают ришту. О степени их мастерства можно судить по числу нитей ришты, повешенных на гвозде в их лавках. Ты загляни в лавку — где увидишь больше нитей, там и лучший мастер».

Справились с риштой в Туркестане только в 30-х годах прошлого века при новой власти. Хотя для предотвращения болезни всего и нужно-то было кипятить воду для питья.

История 3: о том, где и как исчез последний тигр в Казахстане

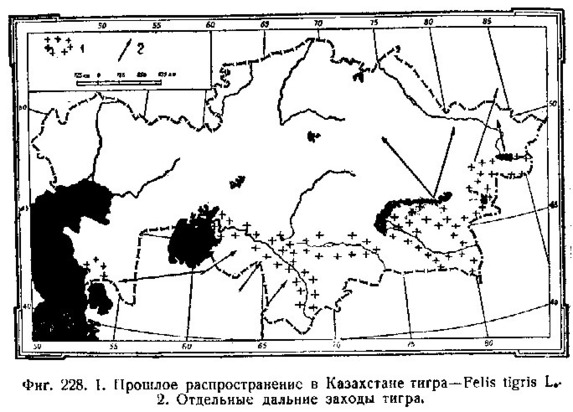

Еще в середине XIX века тигр (туранский подвид) был весьма обычен на территории современного Казахстана и сопредельных стран. За столетие, однако, он уверенно перешел в разряд вымерших животных.

Дольше всего самый красивый и крупный хищник нашей природы продержался в дельте Или. Вот что можно рассказать о последних страницах его жизни с помощью цитат из трудов советских зоологов: «Раньше, чем на других участках долины Или, тигров истребили у пос. Илийского. Еще в конце 80-х годов XIX в. в окрестностях этого поселка во многих местах встречались следы тигров разных размеров. По ночам слышен был их рев. У Илийска охоты на тигров стали специально устраивать с 1891 г. В них принимали участие солдаты квартировавшей в поселке роты. Первого крупного тигра в 3 верстах от Илийска солдаты убили зимой 1892 г. Этот зверь дорого обошелся охотникам. Уже будучи раненым, он сильно помял одного охотника, во время свалки успел очень опасно ранить руки двум другим солдатам и поломать у прочих охотников 9 штыков.

На следующий год был убит тигр, который перед этим задрал двух лошадей. В 1895 г. тигры особенно часто встречались у Илийска, причем не в одиночку, а группами по 2-3 зверя. От них погибло много лошадей и рогатого скота. В июле 1896 года казаки убили взрослую тигрицу на р. Каскеленке, самец же скрылся. В октябре того же года в 12 км от Илийска в урочище Карасу казаки убили большого тигра. В 1896 г. там же добыли взрослую самку. Весной 1897 г. в районе Илийска был очень большой пожар тростников, после которого недалеко от поселка нашли трупы маленьких тигрят. Затем тигр около Илийска появился в 1908 году.

Дольше, чем в других местах Казахстана, тигры постоянно жили в низовьях р. Или, но по мере освоения этого глухого угла звери начали вымирать и там. За период с 1928 по 1935 год включительно в низовьях Или было добыто 6 тигров. В 1929 году один тигр был убит в урочище Истай-тюбе в 50 км ниже пос. Баканаса. Второй тигр (самец) был добыт в том же урочище в 1930 г. Чучело этого тигра хранится в Казахстанском музее в г. Алма-Ата».

«В 1931 г. один зверь был добыт охотниками пос. Куйган (Балхашский район). В 1933 г. охотники из того же поселка в низовьях протока Кок-узяк убили старую самку. Зимой 1934 — 1935 гг. молодой тигр был пойман в капкан в урочище Жельтуранга (в 90 км ниже пос. Баканас). Это был последний убитый в низовьях р. Или тигр.

В низовьях р. Или тигры встречались и позднее. Как показали опросы многих охотников, в 1935 г. там еще жило около 10 тигров».

«Сведения о встречах следов тигра поступали до 1947 г. включительно.

В последние годы в связи с усиленным промыслом ондатры в низовьях р. Или каждую зиму промышляют более 1000 ловцов, которые проникают в самые глухие уголки дельты. Между тем присутствие тигров, причем исключительно взрослых, ими отмечалось всего в двух-трех урочищах. Очевидно, что в низовьях р. Или в сороковых годах обитало не более 2-3 тигров, индивидуальные участки обитания которых были разобщены. Уцелевшие звери перестали размножаться и постепенно вымирали, так как несмотря на то, что последний тигр был добыт в 1934 — 1935 гг., численность этих зверей здесь с каждым годом сокращалась.

Начиная с 1948 г. многие опрошенные охотники единогласно утверждали, что следов тигра они не встречали. Таким образом, 1948 год следует считать годом исчезновения тигра в низовьях Или».

«Таким образом, в Казахстане тигр повсеместно вымер в 1948 году...»

История 4: про монументального дедушку суперкомпьютера

В середине 70-х годов прошлого века одним из самых модных было слово «кибернетика». За кибернетику, следуя героям «Кавказской пленницы», обязательно пили в молодежных компаниях, на

факультеты кибернетики поступали самые бесстрашные школьные отличницы, за кибернетикой (все знали) было будущее. Основанием для явления революционной науки было появление больших электронносчетных машин (БЭСМ), прообразов современных суперкомпьютеров, буревестников прогресса не только в методах управления, но и в фундаментальных исследованиях.

БЭСМ встречались и в Казахстане, где такими вычислительными монстрами обладали некоторые академические институты. К примеру, в Институте математики и механики стояла «БЭСМ-3м», а в самом крупном вычислительном центре академии, в Институте физики высоких энергий — две «БЭСМ-4» и одна «БЭСМ6». Полупроводниковая гордость высоких технологий СССР занимала три внушительные комнаты и имела производительность в один миллион операций в секунду (что было всего в три раза меньше американских аналогов!).