Сложно сказать за всех. Наверное, не последнюю роль для нас и наших родителей играла та невыветриваемая (и до сих пор невыветренная!) интеллигентская аура Питера. Что само по себе являлось немаловажным аргументом для жителей нашего научного городка.

Наш десант на невских берегах

Итак, в то лето из нашего выпускного 10 «В» (СШ No 21 Талгарского района АлмаАтинской области) в Ленинграде оказались... Сколько выпускников? Давайте посчитаем.

Мой лучший школьный товарищ и бывший собрат по духу Серега Алексухин поступал в Военно-медицинскую академию. Поступил.

Самая яркая и романтичная из наших девочек, Катя Косяк, решилась связать себя с благородной профессией врача-ветеринара и пойти по стопам славного доктора Айболита. И пошла — поступила в ветеринарный институт.

Две верные подружки, аккуратная Света Слетникова и томная Марьяна Шеффер, предметы вздохов многих юношей из нашей школы, проходили конкурс в Ленинградский химико-технологический институт. Прошли.

Тома Биттибаева, дочка нашей химички Валентины Ивановны, неожиданно выбрала Лесотехническую академию. И не ошиблась.

Ольга Шаблицкая, спортсменка-красавица, поступила на факультет дефектологии в тот же Пединститут имени Герцена, куда, только на геофак, поступил и я.

Тихая умница-прелестница Лена Жукова штурмовала грозные бастионы факультета психологии ЛГУ имени Жданова. Но не прошла колоссальный конкурс — победа далась ей только со второго раза, через год.

Тогда же, в следующем 1976 году, ряды наших питерцев пополнил и всеобщий товарищ Андрей Стройкин, неожиданно для всех (и себя в первую очередь) поступивший в Ленинградский сангик (санитарно-гигиенический институт).

Таким образом, в какой-то момент народонаселение Ленинграда благодаря моим одноклассникам выросло сразу на девять человек!

Несмотря на то, что каждый из нас сразу же оказался в совершенно различных окружениях и в разных концах города, всех нас, особенно в первое время, неодолимо тянуло друг к другу. Но тут я несколько забегаю вперед, это подождет.

Для начала нужно было еще поступить.

Таланты и поклонницы

Мое поступление в институт началось с поступления на подготовительные курсы «для сельской молодежи». Они предполагали четыре недели усиленной подготовки по тем предметам, по которым предстояло сдавать экзамены.

Свои шансы успешно сдать экзамены сам я трезво оценивал 50 на 50. В двух дисциплинах, биологии и географии, я был уверен на 100 процентов. А в двух оставшихся, химии и сочинении, был на те же 100 процентов не уверен. Хотя осторожный оптимизм все же меня не покидал. Я ведь сдал как-то эти предметы на выпускных экзаменах в школе. Только что. К тому же все не было столь вопиющим (в конце концов, это ведь не английский или математика). Сочинение состояло из двух составляющих: умения излагать и умения излагать грамотно. Так что была надежда скомпенсировать первое вторым. А по химии... По химии у меня была прекрасная шпаргалка в виде заполненной мельчайшими иероглифами бумажной ленты, запрятанной в чрево толстой четырехцветной шариковой ручки.

В институт я в итоге благополучно поступил.

А подкурсы запомнились тем, что тут впервые я прочувствованно окунулся в атмосферу будущего альма-матера. Занятия проходили в аудитории-амфитеатре за потемневшими от времени столами в окружении новых лиц, которые, возможно, будут рядом еще пять лет.

Окружающие лица, надо признать, внушали отраду, заставляя приосаниться (расправить плечи, состроить равнодушное лицо знатока) и блеснуть (кругозором, умным вопросом, ироничной улыбкой). Потому что эти окружающие лица (вернее личики) принадлежали собранным сюда со всего Союза очаровательным пейзанкам (пединститут же!), причем самым-пресамым — тем жемчужинам, которые с таким отчаянным бесстрашием выпрыгнули из неосторожно приоткрывшихся створок, использовав свой единственный шанс. А оттого выглядели они такими неотразимо-праздничными и испуганно-восторженными: смотрели на окружающее широко раскрытыми (не без помощи подводки) глазами, смущенно одергивали возвышенные до предела юбочки (середина 1970-х — апофеоз мини, в том числе и в СССР), так многозначительно подергивали роскошными распущенными косами.

Дураки (среди которых по-первости был и автор этих признаний) считали их милыми «деревенскими дурочками», но на самом деле (автор признал это очень скоро) они, эти девочки, уже вырвавшиеся из своих колхозовсовхозов и моногородов, но еще не ставшие нервными «училками», были истинной прелестью. Судьбы их удивительны и трагичны, даже если не учитывать время, на которое придется в 90-е их бальзаковский возраст и профессиональная зрелость. Те, кто не поступил, отправился в свой колхоз и канул в свое прежнее — вышел замуж, выбился в передовики, обабился и до конца жизни вспоминал тот сладкий и краткий миг, когда после школы оказался среди ленинградских абитуриентов.

Ну а поступившие были обречены на чудесное перевоплощение, огранку Питером, которая вылилась не только в то, что прекрасные взлелеянные прошлой жизнью локоны скоро ограничились куцыми стрижеными пучками, гардероб обновился до неузнаваемости, а в сумочке завелась пачка сигарет. Нет! Пять лет в великом городе сделали из них поклонниц театров, посетительниц музеев, почитательниц книг, любительниц умных бесед — истинных интеллигенток и горожанок. Мечтающих в том числе о том, чтобы отправиться после окончания в самые отдаленные уголки необъятного Союза и сеять там, на своем месте, то светлое, доброе и вечное, что заложила в них учеба в питерском институте...

Обретение товарищей

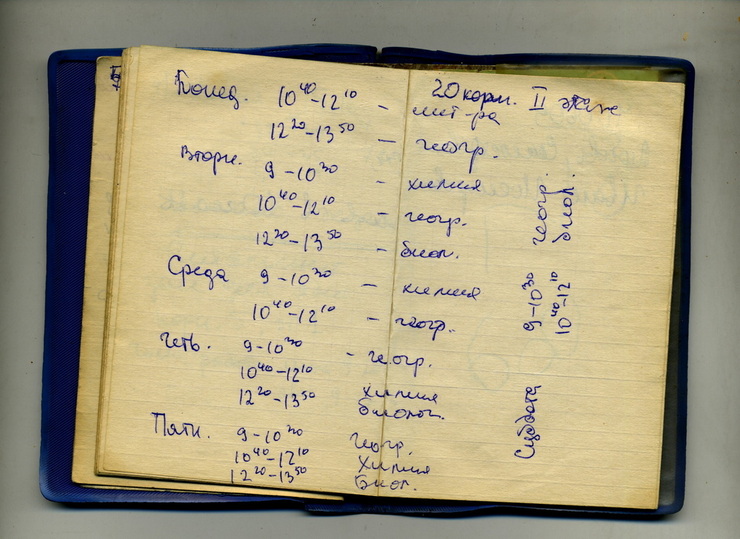

Занятия на подкурсах длились каждый будний день с утра и до обеда.

Мне на время курсов и экзаменов выделили место в комнате общаги «на Стачках» (проспекте Стачек). Этот отдаленный корпус института (сейчас университета) сохранился доныне. Там теперь располагается Институт народов Севера. В наше время института не было — был факультет, на котором человеколюбивое советское общество пестовало и воспитывало представителей малых народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока — чукчей, нанайцев, ненцев, тунгусов, тувинцев, алтайцев, пермяков и так далее. Этот факультет был своим замкнутым и загадочным мирком, с которым, к сожалению, мы почти не соприкасались. Изредка только на общеинститутских мероприятиях мелькали низкорослые ребята с узкими глазами — невыразительные и безмятежные. Говорили, что они пребывали на полном обеспечении, и даже кормили их как-то особенно усиленно.

В комнате «на Стачках» нас обитало человек восемь. В том числе взрослый дядька, который приехал вместе со своим племянником в качестве сопровождающего. Кажется, они были из Фрунзе. Этот дядька вечерами, перед сном, развлекал нас своими взрослыми историями и непорочно выкладывался «до последнего слушателя».

Замечательно то, что двое из тех, с кем свела меня судьба в той обшарпанной общаге с незавешенным окном, за которым никогда не наступала ночь, и отчаянно скрипевшими ржавыми пружинами панцирными койками, где-то рядом со мной по сей день. Один из них, подтянутый и аккуратный спортсмен Володя Михайловский из Архангельска, поступил на дефектологический факультет, выступал за разные сборные по пятиборью, играл в театрах, писал стихи и в какой-то момент пришел в церковь. Свое знакомство с иноком Владимиром я возобновил уже в этой жизни на Соловецких островах. Второй (нет, первый!) — Ванька Шутов, восторженный курянин, рыжий и изумленный, кроткий человек необузданных страстей, поступил на родственный факультет естествознания (в отличие от геофака там второй специальностью была химия). С ним мы никогда не терялись. Биография его столь занимательна, что ею можно занять всю площадь данной газеты. Скажу только, что доцент Иван Николаевич Шутов с естествознанием давно не связан. Преподает специальные дисциплины в вузах и техникумах железнодорожных направлений. А родной пединститут сумел окончить еще раз, уже в пенсионном возрасте отучившись на факультете информатики.

Подготовительный курс к ленинградской жизни

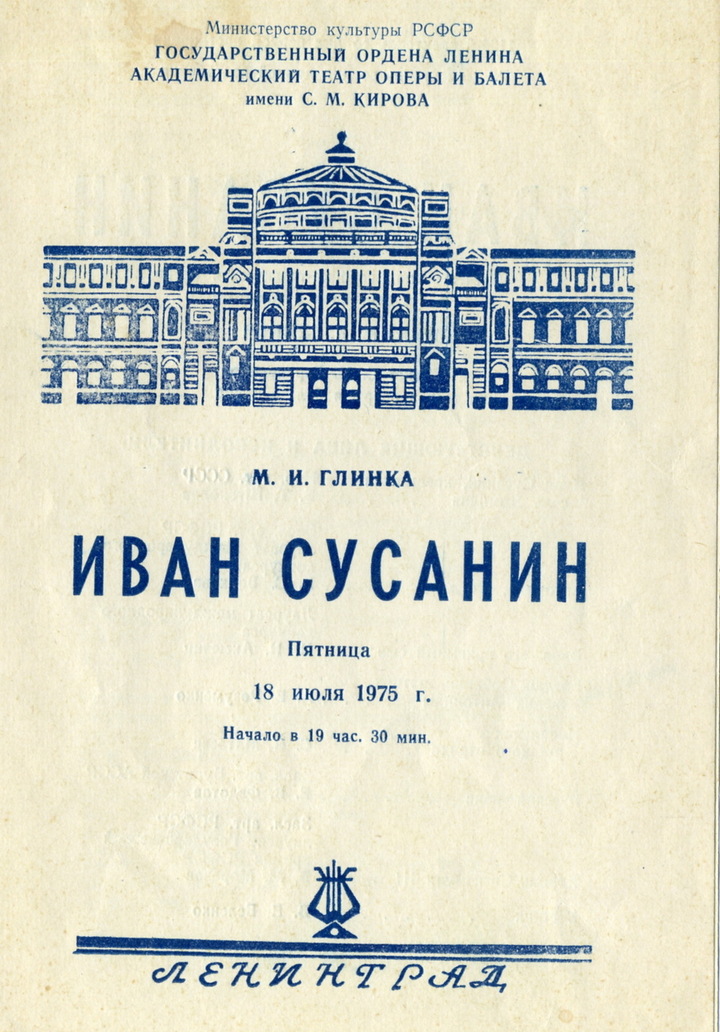

Итак, меня поселили на проспекте Стачек, а матушка, Людмила Ильинична Михайлова, смогла устроиться в другом конце города в гостинице Академии наук на проспекте Энгельса. Пока она оставалась в Ленинграде, мы ежедневно встречались после моих занятий и гуляли по Питеру. Обошли основные музеи и посетили главные театры, в том числе Эрмитаж и Кировский театр. А на выходные ездили в пригороды — Пушкин, Ломоносов, Петергоф. Для мамы это тоже была первая встреча с городом. О том, как плодотворно мы проводили время, свидетельствуют листки дневника, случайно обнаруженные в ее записной книжке:

«10.7.75

а) Казанский собор (музей истории религии и атеизма) (могила Кутузова, пам. Кутузову и Барклаю де Толли);

б) Летний сад.

11.7.75

Государственный русский музей, бывший Михайловский дворец (пл. Искусств, памятник Пушкину). Картины Репина, Шишкина, Левитана, Серова, Брюллова, Куинджи, Саврасова и др. Особенно потрясает вода на полотнах Айвазовского.

12.7.75. Перем. облачн. ЦПКиО.

Трамвай 8, 12, 17, 25, 33, 34. Трол. 9, авт 45, 71. ЦПКО им. Кирова. Елагин остров. Елагин дворец. В Летнем театре — театр на Таганке (сцены из спектаклей). Талантливо! Театр площадей — точно!

13.7.75. Дождь.

В большом зале консерватории на Театр. площади смотрели «Энергичные люди» в постановке Горьковского театра драмы. Перед спектаклем были в соборе на богослужении. Службу вел молодой рыжий поп (24 года, знает 17 языков)».

Вот так примерно. Воду Айвазовского и театр на Таганке помню, а службу в церкви, спектакль горьковчан — нет.

Мама уехала домой незадолго до начала моих вступительных экзаменов. Дальше я жил сам...