История 1: о том, ради чего Чингисхан потрясал вселенную

Летом 1219 года 200-тысячное войско Чингисхана вторглось в Среднюю Азию. И уже к концу 1221 года огромный регион оказался под его безусловной властью. Успех захвата огромной территории оказался столь всемерным, что, не опасаясь никакого сопротивления, великий хан отвел часть своих войск обратно в Монголию. А часть отправил дальше — на Запад.

Причину столь стремительного падения Мавераннахра следует искать не только в умении монгольских воинов воевать, но и в некоторых принципах первых руководителей. А вернее — в отсутствии особых принципов.

Как известно, сам Чингисхан относился к религии весьма практично и индифферентно. Как истинный язычник. Чтя в меру необходимости своих богов и с интересом присматриваясь к чужим. Веротерпимые монголы вообще-то не вели войн с богами. Что, надо сказать, импонировало народам и ставило в тупик многих супостатов, привыкших к бесконечным и бескомпромиссным «битвам за веру».

Вот и при завоевании Средней Азии Чингисхан, всячески подчеркивая свою неприязнь к местным правителям (Мухаммеду и Кучлуку), так же тщательно старался не задевать без надобности религиозных чувств населения, выступая в некоторых случаях прямым защитником ислама. Известно, что в марте 1220 года, перед взятием Самарканда (последующая участь которого вызывала содрогание у многих поколений), «великий хан приставил телохранителей к мусульманским священнослужителям и законоведам — нескольким тысячам человек».

Не случайно многие правоверные увидели в Чингисхане и «ветер гнева», и даже некоего Божьего посланца, должного восстановить справедливость на земле! Хотя монгольские воины никогда не являлись политкорректными носителями каких-то надуманных прогрессивных благ, они не принуждали побежденных принимать какие-то извращенческие идеи. Они несли строптивым народам только смерть и разрушения. И никогда не скрывали этого. Главной их стратегической (и идеологической) целью оставался захват территорий и грабеж населения.

И это все могло быть очень даже симпатично для многих разноплеменных жителей из той эпохи, оказавшихся на пути воинства Чингисхана. Потому целые народы предпочитали воевать не с монголами, а вместе с монголами. Разделяя с ними их ценности и чаяния. И монголы, осознавая свою изначально мизерную численность, охотно принимали в свои ряды всех, кому было с ними по пути. Не призывая никого бросать своих богов и перенимать какие-то неприемлемые обычаи.

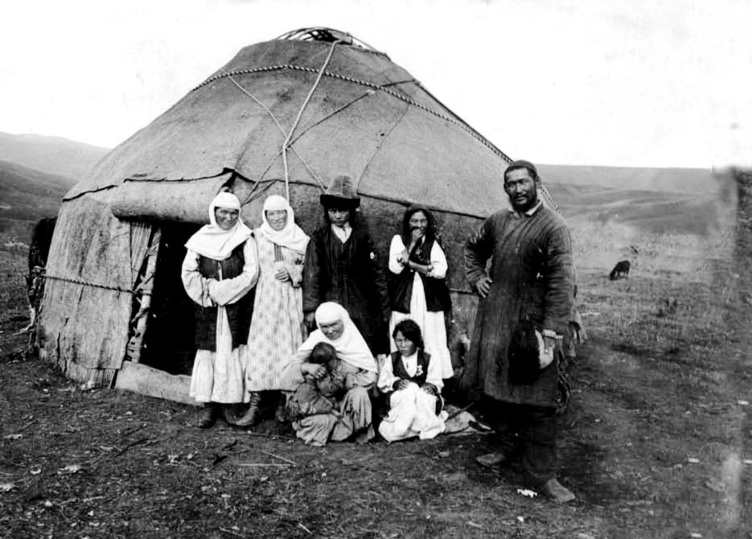

История 2: о том, сколько жен было у казахов старого времени на самом деле

Всяк казахстанец, чьи предки почитали Аллаха, «помнит» о том, что еще совсем недавно, какие-то четыре поколения назад, его счастливые прапрадедушки имели по две-три законных супруги. Знает, и в заветных мечтах эманирует себя на место славных пращуров.

От того-то в казахстанском обществе, будоража нервические натуры пламенных суфражисток, перманентно витают задорные дискуссии о том, что хорошо бы конституционно вернуться к гендерным традициям предков. Причем, что любопытно, к заветным чаяниям мусульман в данной теме сочувственно прислушиваются и многие брутальные немусульмане.

Ну а если обратиться не к сказкам и мифам, а к реальным сведениям — сколько истинных многоженцев было в Степи 100 лет назад? Сколько жен имели правоверные степняки до той поры, пока власть народа не отвадила своими декретами от славных многоженных традиций порабощенную женщину Востока?

Чтобы обрисовать порядок вещей, обратимся к документальным свидетельствам и письменным показаниям очевидцев.

Вот что писал о многоженстве у казахов «Геродот казахского народа» Алексей Левшин в своем фундаментальном труде «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и степей», выпушенном в Санкт-Петербурге еще в 1832 году: «Следуя Ал-Корану, киргизы соблюдают многоженство. Число жен, однако же, редко соответствует у них желанию мужей, потому что они приобретают их покупкою, которая называется калым и возрастает с количеством жен, так что вторая стоит дороже первой, третья — дороже второй и так далее. По сему правилу несколько жен может иметь токмо богач, а недостаточные простолюдины вообще имеют по одной. Нурали, хан Меньшей орды, имел 16 или 17 жен и сверх того около 15 наложниц (которых также можно держать и которых дети мало отличаются от законных), а потому он был отцом 32 сыновей и 33 или 34 дочерей».

А это выдержка из другого капитального труда — «Материалы для географии и статистики России. Область сибирских киргиз» Красовского: «Как прежде не было редкостью встретить киргиза, женатаго на трех или даже на четырех женах, так теперь более равномерное распределение богатства между жителями значительно ограничило число даже таких, которые имеют только двух жен, несмотря на то, что калым, т.е. плата за невесту, пропорционально уменьшению числа лиц, отличавшихся большим богатством, тоже понижался. Прежняя семейная жизнь не исключала возможности иметь наложниц, не исключает она этой возможности и теперь, но случаев подобнаго рода в степи уже не встречается. Можно утвердительно сказать, что из женатых областных киргизов все-таки большинство владеет одною женою, хотя имеющих двух жен очень много, а три жены — большая редкость».

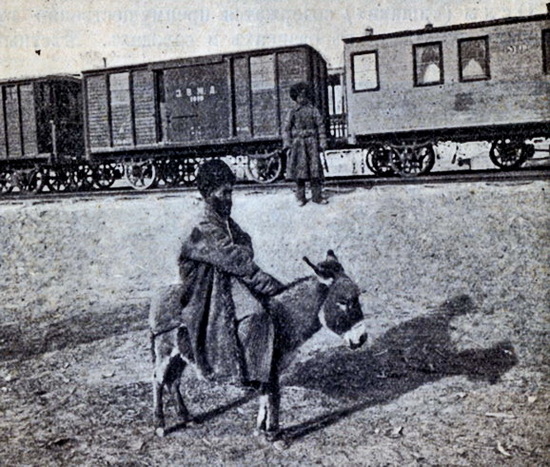

История 3: про магистраль, которой Казахстан лишился из-за Первой мировой войны

Когда во времена экономического бума в России, в 1910-х годах, выяснилось, что недавно построенная железная дорога Оренбург — Ташкент с трудом справляется с объемом перевозок, вспомнили про один из забракованных ранее вариантов ее трассы, который предполагалось вести западнее, от Александрова Гая на Чарджуй.

По проекту Каспийско-Аральская магистраль должна была связать РязанскоУральскую и Закаспийскую железные дороги и пересечь реку Урал недалеко от озера Индер, пройти через перспективный нефтяной регион Эмбы, преодолеть Устюрт и нанизать на себя населенные и плодородные области Хивы. Предполагалось, что путь длиной 2426 верст и стоимостью 142 212 000 рублей соединит районы, в которых уже тогда проживали 2 миллиона 224 тысячи человек, и окупит себя лет за восемь-десять.

Увы, начавшаяся Мировая война остановила строительство, которое едва началось. К проекту вернулись уже в СССР, когда в начале 1970-х появилась-таки ветка, связавшая Чарджоу с Макатом. Участок от Маката до Александрова Гая так и остался не построенным. А жаль. Ведь благодаря ему солидный импульс к развитию получили бы многие и доселе сонные районы Западного Казахстана.

История 4: про то, кто снимал и кто снимался в первом «казахском кинофильме»

История игрового кино в Казахстане ведет отчет с 1928 года, когда появилась первая кинолента, отснятая на «местном материале». В республике не было своей производственной базы для кинопроизводства, и съемками «казахских фильмов» часто занимались люди, весьма далекие от республики.

Остросюжетно-классовый блокбастер «Мятеж» по культовой комиссарской повести Дмитрия Фурманова считается первенцем казахстанского кино. Хотя казахстанского в нем очень немного. Снимали его ленинградские кинематографисты с кинофабрики «Совкино» — автор сценария Михаил Блейман, режиссер Семен Тимошенко. И снимались в нем исключительно приглашенные артисты (Петр Подвальный в роли Фрунзе, Алексей Алексеев в роли Фурманова и т.д.), среди которых не было ни одного казаха, даже Шегабуддинова играл Николай Зименко!

Зато событие, положенное в основу романа Фурманова и киносценарий, — настоящий военный мятеж в городе Верном, случившийся летом 1920 года.

Среди актерского состава засветился Борис Бабочкин (будущий знаменитый Чапаев, работавший в те годы в Ленинградском театре сатиры), сыгравший врага Караваева. Это была первая роль будущего кумира советского юношества. Также стоит обратить внимание на участие в фильме Рахима Пир-Мухамедова (узбекский актер играл роль еще одного казаха — Коканбая) — другого будущего народного артиста СССР. Валерий Соловцов, довольно известный кинодеятель своего времени (дважды лауреат Сталинской премии), — еще один заметный персонаж ленты (Винчецкий). Жену комиссара Фурманова сыграла Татьяна Гурецкая — будущая заслуженная артистка СССР. То есть состав был вполне звездным.

Что до режиссера Семена Тимошенко, то старшим поколениям киноманов должны быть хорошо известны его киноленты «Вратарь» и «Небесный тихоход». Хорошо знали в СССР и работы сценариста — Михаила Блеймана («Великий гражданин», «Подвиг разведчика», «Путь в «Сатурн», «Конец «Сатурна»).

Любопытно, что лента, в основе которой лежала ораторская пропаганда пламенного комиссара, была немой. А еще интересно, что многие из тех, кто снимался в «Мятеже», все же оказались связаны с Алма-Атой. Но несколько позже — в период эвакуации и работы в ЦОКСе во время войны.