Потому как зрелость принесла ясное успокоительное понимание того невыносимо-мудрого постулата, который когда-то так сильно поразил незабвенного Козьму Пруткова. «Нельзя объять необъятное». С неизмеримой простотой сего речения может поспорить разве что еще одна прописная истина древних мудрецов «В одну реку нельзя войти дважды».

Впрочем, а вот тут можно и поспорить. В конце концов, то, чем я самозабвенно занимаюсь в рамках этого проекта, разве это не попытка опровергнуть грубо-материалистическую невозвратность времени? И не это ли единственный реальный способ снова оказаться там, где ты чувствовал себя таким счастливым и свободным?

Если подвести итог (предварительный!), я доволен тем, как сложилась моя жизнь. Несмотря на трагедии потерь и драмы разочарований, мне есть что вспомнить. Но с особой силой манят меня именно те года, когда я заканчивал с детством и начинал то вольное житье, о котором мечтал и грезил. И если бы у меня была реальная возможность еще раз прожить какой-то год из своей биографии, то я бы выбрал промежуток с лета 1975-го до лета 1976-го...

Я еду в Питер

Ранее я уже рассказывал о том, каким образом мы выбирали вузы полвека назад. Сегодня хочу отрешиться от этого обезличенного «мы» и рассмотреть более близкий и конкретный пример собственного «я». И хотя, как говорили не очень древние (учителя и родители нашей коммунальной юности), «я — это последняя буква в алфавите», именно она, как оказалось, та наиболее устойчивая точка опоры, с помощью которой можно если и не перевернуть весь мир, так хотя бы обрести устойчивый постамент для какого-никакого нерукотворного монумента.

Итак, в десятом классе я точно знал, куда буду поступать после окончания школы. В Ленинград, в Ленинградский государственный педагогический институт имени Герцена, на географический факультет. Почему пединститут? А почему Герцен?

Про Герцена не скажу, а у меня было несколько причин выбрать именно этот вуз.

Во-первых, факультет имел двойной профиль. Географии и биологии. А это были те дисциплины, которые увлекали меня одинаково. Недаром я представлял школу на разных олимпиадах в данных предметах и даже учился во Всесоюзной заочной биологической школе при МГУ (был такой аналог более распространенных всесоюзных математических школ).

Во-вторых, поступать на географический факультет университета даже моего нахальства не хватало. Потому что там бы мне пришлось сдавать математику, что при моих непростых взаимоотношениях с данной наукой не оставляло никаких счастливых шансов. Что же по уровню, то ЛГПИ (имени Герцена) стоил многих университетов (недаром вскоре таковым и стал). И тавро диплома, в котором значилась специальность «преподаватель географии и биологии», вовсе не предполагало чего-то несмываемого и рокового. Точно то же было написано в университетских дипломах, да и к тому же до окончания учебы и распределения нужно было еще и дожить.

И в-третьих... Ира Григорьева! Соседская девушка-красавица, которая к тому времени уже заканчивала этот самый геофак. Со своими соблазнительными рассказами о вузе, преподавателях и студенческой жизни в Ленинграде.

Итак, как там было сказано до меня? «Участь моя решена. Я...» Я еду в Питер!

С оказией до Ленинграда

Нужно сказать, что для исполнения задуманного необходимо было заручиться еще и поддержкой родителей. Ведь именно на них ложились все материальные издержки поступления в столь далеком от Алма-Аты городе, а если все пройдет нормально, то и немалые расходы на мою дальнейшую студенческую жизнь. Учитывая, что к тому моменту уже дозревала сестра, готовившаяся на следующее лето повторить мой маршрут и путь, финансовая перспектива на ближайшие годы у родителей — научных работников, складывалась весьма напряженной. Но никаких особых возражений с их стороны я не помню. Скорее даже напротив.

Было решено, что мы с матушкой Людмилой Ильиничной Михайловой отправимся в Ленинград за месяц до экзаменов. Дабы я мог подучиться на месячных подготовительных курсах, которые проводились в институте, причем совершенно бесплатно для сельских абитуриентов. (Вот где помогло то, что наш научный городок формально назывался «поселком».)

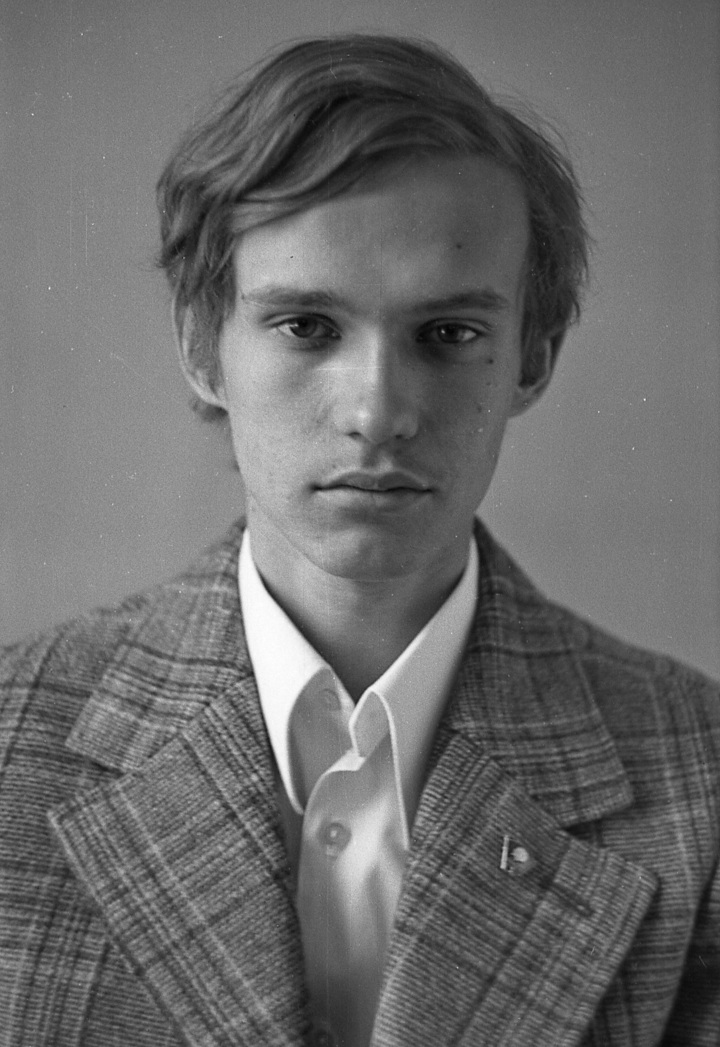

Как я уже рассказывал, в Ленинград поступать в разные вузы в тот год собралась целая группа моих одноклассников. Так что неслучайно, что вместе с нами под присмотром матушки полетели еще и две мои подруги (умницы и прелестницы) Лена Жукова и Оля Шаблицкая. (Каковыми мы были в то лето, демонстрируют представленные тут снимки.)

В нашем компактном поселке все знали всех, и такая оказия никому не казалась чемто неприличным и напряженным. И для матушки, которая являлась для всех знакомых примером человечности, никаких вопросов о лишней ответственности не возникало. К тому же мои одноклассницы, которые маячили рядом со мной с детского сада, были нам ближе, нежели многие родственники.

Итак, в первых числах июля (полвека назад) рано утром мы вчетвером прошли регистрацию, сели в новый самолет ТУ-154 и вылетели из Алма-Аты в... Москву! Потому как купить билеты на прямой рейс до Питера не смогли.

От того полета осталось в памяти радостное солнце, которое все время гналось за самолетом слева над морем белоснежных облаков, непрестанно заглядывая яркими лучами в иллюминаторы и высвечивая хмурые лица сонных пассажиров (казалось абсурдным, что в такое знаменательное утро можно быть хмурым). А еще, как ни странно, запомнился мотив бравурной мелодии, заливавший салон вместе с солнечными лучами. Это был знаменитый в те годы в СССР оркестр Джеймса Ласта с культовым Popcorn (известным у нас в «переводе» как «воздушная кукуруза), под который мы до одурения танцевали 9-й и 10-й классы на домашних вечеринках благодаря виниловому диску фирмы «Мелодия». В том пронизанном солнечным светом салоне авиалайнера он как нельзя кстати лег на пропитанную радостью душу. И застрял в ней навсегда...

В столице нашей Родины. Проездом

Вылетев из Алма-Аты, тем же утром мы оказались в Москве. Таким образом, тот день растянулся для нас на три лишних часа (именно столько часовых поясов разделяло Алма-Ату и Москву). Из Домодедово прямиком отправились на Ленинградский вокзал. Отстояли в очереди и купили билеты на ночной мурманский поезд до Питера. (Всего этого я не помню, но по-иному быть не могло.) Сдали вещи в камеру хранения и получили типовой бонус в виде нескольких часов общения со «столицей нашей Родины».

В Москве проездом... Наверное, этой фразой можно определить формулу моего общения с Первопрестольной. Только однажды, в детстве, ездил я в Москву специально. Ради нее самой. Это еще когда и Москва была другой, да и я сам только начинался.

Москва тогда озадачила. Это когда после бесконечных степей (до самой Волги) и бесконечных лесов (после нее) за окном «фирменного» поезда «Казахстан» поплыли... унылые заборы, уверенные помойки, копченые трубы многочисленных заводов и заводиков, мрачные безжизненные склады и унизительно простые для архитектуры великого города «хрущобы». И это Москва?!

Ожидалось-то что-то сказочное, ни на что не похожее... Но детская пластичность извиняет несовпадения ожидаемого с увиденным. Дальнейшие дни, насыщенные впечатлениями и событиями, сгладили легкий шок от первой встречи со столицей.

А после вот с этого самого июля-75 началось то самое бесконечное мельтешение «Москвы проездом» (Москва проездом, Москва проездом, Москва проездом...). Такое знакомое любому гражданину Советского Союза тех лет ощущение. Потому что любой из нас, советских, хоть раз в жизни, хоть на несколько часов да заезжал в столицу Родины. Чтобы, как положено проезжему, вынырнуть из ворот какого-нибудь вокзала и промчаться с вытаращенными глазами по людным улицам, в напряженной спешке поспевая к отправлению другого поезда. И только там, оказавшись в купе среди «своих», расслабиться и с глубокомысленным видом заявить заранее согласным попутчикам: «Ну и что Москва? Большая деревня!»

Тот яркий и ясный день прошел так, как было положено. Мы проболтались вокруг Кремля, послонялись по Красной площади, послушали успокаивающий бой курантов, посмотрели смену караула у Мавзолея. Зашли в ГУМ. Не без этого.

А потом перед тем как отправиться на вокзал пообедали. И вовсе не в какой-то жалкой забегаловке быстрого питания, как может подуматься вскормленнику нынешней эпохи. А в ресторане. И ни в каком-то грязном привокзальном. А в «Национале», наверху, с видом на Кремль и исторический музей. Придумываю? Нет! Это было удивительное время, когда часто очень трудно было попасть в ресторан, но при этом заплатить за обед труда особого не составляло.

Ну а вечером мы сели в поезд и отправились вдогонку за все тем же солнцем, теперь уже клонящимся к горизонту...