История 1: про крепость воинской славы кокандцев, которая пала лишь при вторичном штурме

После неудачи первого штурма АкМечети полковником Браламбергом в 1852 году миф о «непобедимости русских» во Внутренней Азии оказался под угрозой. Полковнику, хотя его и не наказали (напротив, повысили), реабилитировать свой провал повторным штурмом не позволили. Руководство следующей экспедицией 1853 года граф Перовский, оренбургский губернатор, взял на себя.

Василию Алексеевичу Перовскому (1795 — 1857) тем более нужна была яркая победа, чтобы заставить злопыхателей окончательно забыть его собственный незадачливый поход на Хиву зимой 1839/40 года, вообще закончившийся полным крахом. О том, что граф не собирался полагаться на удачу, свидетельствовало собранное им для очередного штурма соединение. Отряд состоял из 2168 военнослужащих, в том числе 89 офицеров и чиновников (3 генерала, 12 штабофицеров, 50 обер-офицеров, 10 заурядофицеров, 14 чиновников разных ведомств), при 12 орудиях и 5 мортирах, а также 500 казахов-волонтеров, служивших разведчиками и перевозивших грузы. По Сырдарье его сопровождал пароход под командованием знаменитого исследователя Арала капитана Алексея Бутакова. Перевозочные средства заключались в 1333 верблюдах, 2605 лошадях, 18 волах и 506 телегах. Кроме того, при отряде находился султан Илекей и с ним свита в 200 джигитов. Это был уже не отряд, а небольшая армия.

Тут, правда, не обошлось без обидного «напоминания свыше». Император Николай Первый, также не желавший полагаться на случай, отправил «в помощь» Перовскому боевого генерала Степана Александровича Хрулева (1807 — 1870), уже отличившегося в Польской и Венгерской кампаниях (будущего героя Севастополя). Хрулеву и было передано непосредственное руководство осадой Ак-Мечети.

Кокандцы, несмотря на прошлогоднюю победу, не строили особых иллюзий насчет своей непобедимости. И Ак-Мечеть также готовилась к штурму. Внешней крепости более не существовало, вместо нее со всех сторон укрепленной цитадели лежала голая местность, весьма неудобная для наступавших и хорошо простреливаемая со стен. Был усилен гарнизон. А главное — никто и в этот раз не собирался сдаваться.

Это Перовскому дали понять сразу же, коль только — уже в первый день осады — он послал к стенам парламентария с предложением немедленной сдачи. Дерзко ответили, что «пусть сам граф приблизится к крепости и повторит свои требования, дабы можно было их расслышать». Перовский, человек не робкого десятка, поскакал со свитой к стенам, но был обстрелян и отступил.

Осада приняла свой обыденный характер. Однако, несмотря на явное превосходство сил, взять Ак-Мечеть быстро не удалось. И ее оборона, быть может, является одной из самых героических страниц во всей кокандской военной истории.

Обстрел толстых глиняных стен из пушек особого успеха не принес, и осаждавшие решили действовать по всем правилам военной науки — устроили подкоп под стены и заложили мощную мину. 28 июня 1953 года стены Ак-Мечети дрогнули от страшного взрыва и исчезли в клубах дыма и пыли.

Когда дым еще не рассеялся, а пыль не осела, прозвучал сигнал к штурму и в пробитую брешь устремились осаждавшие. Но и тут кокандцы не подумали о сдаче. Обороняясь саблями, они дважды выбивали неприятеля наружу. И лишь третий натиск под командой капитана Эрдели привел к успеху. Солдаты ворвались внутрь крепости и бросились в штыковую.

Браламберг вспоминает: «Так как кокандцы защищались мужественно до последнего человека, скоро почти весь гарнизон вместе с командиром был уничтожен, не тронули только 79 стариков, женщин и детей. Крепость разграбили, а узкие грязные жилища (сакли) спалили. Граф Перовский отпустил пленных на свободу и дал им средства для возвращения в Туркестан».

Другой сведущий наблюдатель, М. Тереньтьев, подтверждает: «Перовский с 2168 человеками при 12 орудиях и 5 мортирах и после правильной осады, продолжавшейся 22 дня, взял это коканское гнездо, где сидело всего 250 человек гарнизона. Коканцев осталось в живых только 74 человека, да и то из них 35 было раненых. Мы потеряли 106 человек убитыми и ранеными».

По другим данным, отряд Перовского потерял 10 человек умерших во время перехода, 27 убитых и смертельно раненых (один офицер), 58 раненых (три офицера), 16 «контуженных и ушибленных» (три офицера).

В ходе осады и штурма с другой стороны было убито 212 кокандцев (206 мужчин, в основном воинов, четыре женщины и два ребенка), в том числе и сам комендант АкМечети Мухаммед-Вали. В плену вместе с 74 мужчинами оказалось 136 женщин и детей (17 раненых).

История 2: о том, за сколько можно было пообедать в начале XX века

Цены, надо сказать, были копеечные. Так, пообедать в чайхане (по всему Туркестанскому краю) в среднем стоило пятьсемь копеек. Пять копеек — основное блюдо (плов или манты), а за две копейки можно было получить чайник чаю с полным набором восточных сладостей и сухофруктов.

Фунт осетровой икры в Казалинске стоил в те годы 10 копеек. А за рубль там же покупался большой осетр. Дыни (считавшиеся немаловажным продуктом в Средней Азии) стоили два-три рубля. Но это оптом, за арбу, которая вмещала около 70 больших дынь (таким образом, за одну платили три-четыре копейки).

Отсюда следует, что «минимальная продуктовая корзина» составляла в те годы чтото около трех рублей на человека в месяц (если считать так, как это делают современные статистики). Много это было или нет? Стоимость взрослого барана колебалась от трех до шести рублей. Сезонные рабочиеказахи на золотых приисках Акмолинской области получали от 2 до 10 рублей в месяц (при «хозяйских харчах»). А оборот знаменитых базаров одного только Туркестана (города Туркестана) составлял ежегодно 4 миллиона рублей.

История 3: о том, как случайная встреча привела к появлению первого казахского академика

Да простят меня все прочие научные иерархи, но в истории казахской науки был (и остается) единственный настоящий академик. Каныш Имантаевич Сатпаев. Человек, наделенный от природы удивительными достоинствами, ярчайший представитель истинной национальной интеллигенции — он, несомненно, проявил бы себя в любом случае независимо от того, куда бы направила его судьба. Известно, что трудовая биография начиналась для него с должности народного судьи. Менее известно, что молодой Сатпаев организовывал в те же годы самодеятельный театр, в котором ставил пьесу «Енлик — Кебек», написанную старшим товарищем по учительской семинарии Мухтаром Ауэзовым.

Но судьбу Сатпаева определила однаединственная случайная встреча. В 1921 году в родном Баянауле молодой судья повстречал нестарого томского профессора Михаила Антоновича Усова (приехавшего в Степь подлечить легкие). И эта случайность обрекла его стать тем, кем он стал. Усов, ученик и сподвижник самого Обручева, в считаные дни заразил Сатпаева тем, чем серьезно болел сам. Геологией.

И уже осенью того же года Сатпаев поехал в Томск в университет. Профессор принял в нем живое участие не только как учитель, но и как друг. Достаточно сказать, что Сатпаев жил не в общежитии, а в комнате, которую предоставил ему в своей квартире М.А. Усов (на снимке).

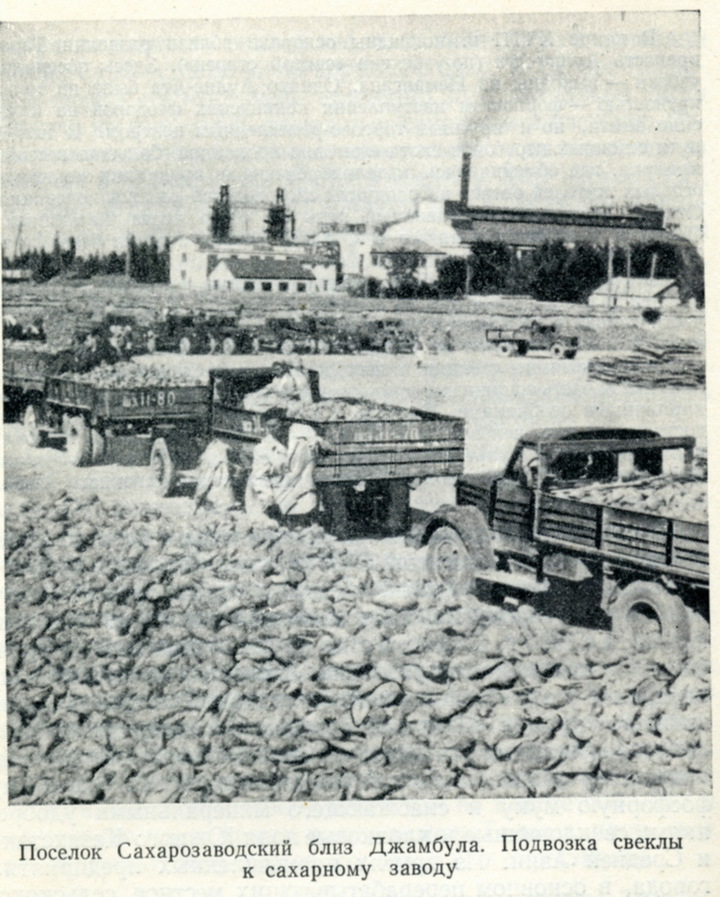

История 4: про сладкую жизнь Советского Казахстана

Нынешние времена принесли среди прочих проблем проблему обеспечения жителей РК сахаром. Напомню, что пару лет назад образовавшийся дефицит привел к тому, что магазины перестали продавать более двух килограммов в одни руки. А когда отзывчивые аграрии нарастили производство сахарной свеклы, оказалось, что перерабатывать ее в таком количестве особо некому. Хорошо, что все можно купить у соседей. А ведь еще совсем недавно Казахстан обеспечивал себя своим сахаром.

В 1985 году в Казахстане работали девять заводов — восемь сахаропесочных и один рафинадный. В отрасли, которая к тому времени считалась «одной из ведущих в пищевой промышленности Казахской ССР», осваивалось 119 миллионов рублей и было занято почти девять тысяч работников.

Правда, ранее заводы столкнулись с неожиданной проблемой — нехваткой своего сырья. Аграрный сектор, увы, не держался на одних только рекордах и становился все более слабым местом экономики Советского Союза в целом. Так что, переработав очередной урожай, поступающий по осени со свекольных полей, предприятия простаивали. Так было до самого 1978 года, когда в Казахстане удалось наладить производство сахара из импортного сырца. В 1985 году большее количество производимого пришлось уже на импортное сырье, из которого получили 187,3 тысячи тонн песка и рафинада, в то время как собственные свекловоды обеспечили всего 150 тысяч тонн.

Таким образом, в тот год промышленность республики выпустила 337 300 тонн сахара. 337 300 000 килограммов. Население Казахстана к концу 1985 года составляло 16 миллионов. То есть теоретически промышленность позволяла получить по 21 килограмму сахара на каждого жителя республики. Что даже при нынешнем потреблении (достаточно возросшем в этом тысячелетии) цифра очень достойная. По крайней мере, вызывающая опасения ВОЗ.

Не факт, что весь произведенный сахар оставался в Казахстане. Но в данном случае нас больше интересует потенциал производства казахстанского сахара, нежели нюансы почившей плановой экономики.