История 1: про верблюда

Еще сто лет назад верблюд являлся непременным элементом степного пейзажа и обыденности. Торговые караваны, насчитывающие тысячи верблюдов, пересекали пустынные безбрежья во всех направлениях — из Сибири в Китай, из Туркестана в Астрахань, из Алтая на Урал. Их нескончаемое движение являлось великолепным и завораживающим зрелищем!

Верблюд играл не последнюю роль и при ежегодных перекочевках номадов, и в качестве мясомолочной скотины, и как движитель водяных насосов оседлых народов, и как источник шерсти, и как дорогая купюра для местной торговли. И...

Да мало ли? Сегодня это уже капитально подзабылось, но еще 100 лет назад верблюд в степи выполнял ту же функцию, что лошадь на русских и европейских полях и бык на нивах южных стран. На верблюдах пахали.

Кто первым попытался использовать верблюда для пахоты, вряд ли когда-нибудь доподлинно выяснится. Но где это случилось, предположить можно. Как известно, в Средней Азии с ее земельным дефицитом поля возделывали в основном ручным способом — с помощью мотыги и кетменя. Потому появление запряженного в плуг верблюда следует соотнести с вводом в севооборот больших участков безлесого Казахстана и связать с «оседанием» кочевников в эпоху постепенного сокращения степной вольности.

А вот еще пример «непрофильного» использования горбоносца. После присоединения Туркестана к России связь главного города края Ташкента с метрополией осуществлялась посредством почтового тракта, бравшего начало в Оренбурге и проходившего через казахские степи. Длина всего тракта составляла почти 2000 верст, на протяжении которых содержались государством и частниками 96 почтовых станций с 9-10 сменными тройками на каждой.

Интересно, что на некоторых прогонах (особенно на песчаных участках) использовались не лошади, а верблюды. Которых, однако, впрягали в почтовые экипажи и частные тарантасы так же традиционно, «тройками».

Вот что вспоминает известный шведский исследователь Свен Гедин о своей поездке по тракту в 1893 году: «Верблюды вообще очень послушны, бегут хорошо, и тогда ямщик может преспокойно сидеть на козлах, но иногда нам попадались такие упрямые, которые все норовили свернуть с пути и идти своей дорогой; тогда ямщику приходилось сидеть на среднем из них. Поводья прикреплены к палочке, продетой сквозь носовой хрящ; таким-то жестоким способом заставляют этих громадных животных повиноваться».

История 2: о городе Верном перед Октябрьской революцией

После разрушительного землетрясения 1910 года (1911-го по новому стилю) в кулуарах вновь заговорили о переносе центра Семиречья в более безопасные места. Однако город наш не так прост, чтобы каждый раз бегать от каждой напасти. Не на того эти напасти нападают! Так что спустя несколько лет после катастрофы 1911-го Верный жилпоживал, как ни в чем не бывало. На своем привычном месте.

Что представлял собой он в самом конце своей прежней жизни, в том самом 1916 году, от которого позже плясала вся советская статистика?

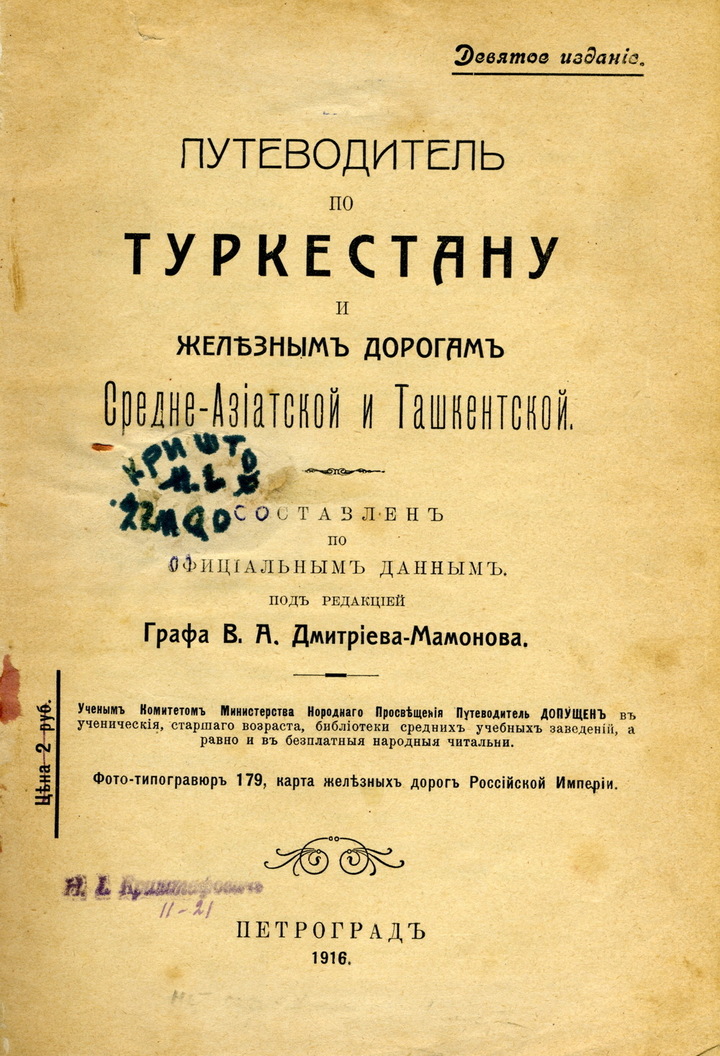

Вот какие сведения можно почерпнуть из популярнейшего российского «Путеводителя по Туркестану» (выходившего под редакцией графа В.А. Дмитриева-Мамонова) в своем последнем, девятом, издании, появившемся аккурат накануне года Октябрьской революции.

«Административный центр Семиреченской области расположен на равнине у северной подошвы Заилийского Алатау в 3-4 верстах от крутых его предгорий на высоте 2700 футов над уровнем моря; огромные снеговые вершины хребта Талгар и остроконечный Алматинский пик видны с городских улиц, окаймленных пирамидальными тополями и другими насаждениями».

Тогдашний Верный состоял из четырех частей:

1) Алматинской станицы (старой части города);

2) Алматинского выселка;

3) Татарской, или Дунганской слободки; 4) Нового города, возникшего в начале 1870 годов.

Население города составляло 37 444 «души обоего пола». Традиционно в большинстве своем в приграничном центре проживало больше мужчин (в городе располагалось девять войсковых частей размерами от стрелковых бригад и полков до штабов и лазарета), но дисбаланс постепенно сглаживался (19 913 против 17 531). А вот в составе населения по-прежнему преобладали русские — 23 895 человек. Хотя и тут положение дел постепенно менялось.

В городе числилось 2012 домов, девять церквей, четыре мечети, 62 фабрики, производившие товара на 635 800 рублей. Все медицинские заведения ограничивались одной городской больницей, одной клиникой для душевнобольных и двумя аптеками — городской и Юзефовича. Дети обучались в 18 учебных заведениях разных типов, в том числе двух гимназиях (мужской и женской) и школе садоводства.

Верный всеми силами поддерживал свое реноме города-сада.

«Многоводная речка Алматинка обильно орошает город, который утопает в садах. В городских садах прекрасно растут яблони, груши, абрикосы и другие плодовые деревья, но виноград обыкновенно не вызревает. Славится своими яблоками (апорт)».

Но жители отдавали свои силы (и время) не одному только садоводству. В Верном существовало три собрания: военное, общественное и коммерческое; три библиотеки: при военном и общественном собрании, городская имени Л.Н. Толстого и мусульманская читальня; три типографии: Семиреченского областного правления, Т.В. Великанова и А.Я. Зверяновой; три банка: Государственный, Русско-Азиатский и Сибирский торговый.

Еще два момента городской жизни обращали на себя внимание авторов путеводителя. Во-первых, обилие благотворительных обществ и учреждений. В Верном к таковым относились: «приют с домовой церковью» при Попечительстве детских приютов ведомства императрицы Марии; Семиреченское управление Российского общества Красного Креста; глазная лечебница (под попечительством императрицы Марии Александровны о слепых); Верненское благотворительное общество. Все? Нет. При церкви существовало: Туркестанское епархиальное Казанско-Богородичное просветительское братство; при учебных заведениях — Верненское общество вспомоществования бедным учащимся; при обществе вспомоществования приказчиков Верного функционировали Александровская богадельня и Семиреченское общество сельского хозяйства. Во-вторых, развитие коммерческих предприятий и заведений.

«Торговый дом Шахворостовых» ведал железом и бакалеей. За керосином горожане ходили в Товарищество братьев Нобель. Знаменитый Н.Я. Пугасов, владелец таких знаковых предприятий, как винокуренный, пивоваренный и водочный заводы, вел еще и «колониальную торговлю». Свой табак производили на фабриках Н.А. Гавриловой, И.А. Романенкова и П.Л. Романенкова. Чай продавали торговые дома Лушникова, Коковина и Басова. Но особенно оживленным слыл рынок мануфактуры: «Торговый дом Михайлов и Малышев», «Торговый дом Бакарева», заведения И. Абдувалиева, А.И. Дерова, М.И. Оленева.

История 3: о том, сколько можно успеть за полвека жизни (на примере Н. Арыковой)

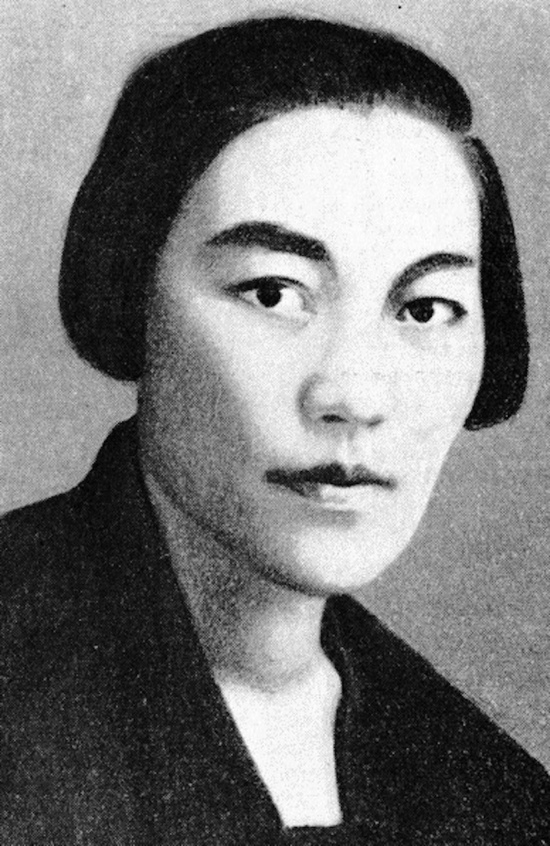

Нагима Арыкова (1902-1956) родилась в Верном. Здесь же начала свою деятельность — учительствовала, агитировала и даже организовывала передвижную театральную группу. Образование получала в основном в партийных учебных заведениях — окончила в 1922 году совпартшколу в Семипалатинске, а в 1932-м — Институт марксизма-ленинизма в Москве.

В 1929-30 годах Арыкова была назначена председателем Казахского отдела Верховного суда РСФСР (Казахстан был в те годы автономией в составе РСФСР). После заведовала отделом агитации и пропаганды Западно-Казахстанского обкома и состояла редактором журнала «Сталин жолы». В 193738 годах возглавляла Наркомат социального обеспечения Казахской ССР.

Вот как характеризовала Арыкову журналистка Магрия Сарсекова: «Претворение в жизнь заветов Владимира Ильича Ленина о том, что женщина должна уметь управлять государством, можно ярко видеть на примере Н. Арыковой... Никогда не ставила она личные интересы выше общественных. Все свои душевные силы, весь пыл своего горячего сердца, всю свою жизнь Нагима Арыкова посвятила делу освобождения женщины, воспитания, обучения ее, превращения ее в активного строителя социалистического общества».

История 4: про тех, кого советская власть лишала права голоса

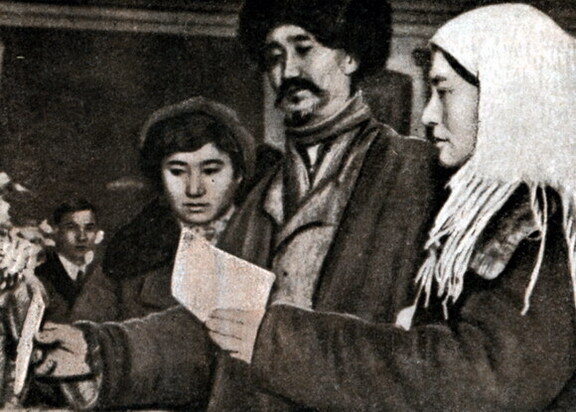

Принято думать, что в СССР правом голоса обладали все граждане, достигшие 18-летнего возраста. Так оно и было. Но не всегда. В первые десятилетия народной власти довольно значительная часть населения оставалась и вовсе лишенной права избирать и быть избранной во властные органы управления страной. Механизм единодушных голосований за нерушимый блок коммунистов и беспартийных был еще толком не отлажен, и власть таким образом страховала себя от неожиданностей.

К примеру, в Алма-Ате, население которой в 1923 году составляло всего 45 922 человека, права голоса лишались следующие категории граждан. «Бывшие полицейские агенты, околоточные, приставы и классные чины тюремного ведомства» — 168 человек, «лица, живущие на нетрудовой доход» — 40 человек, служащие религиозных культов — 50 человек, крупные торговцы — 716 человек, а также заключенные (228) и психически больные (52).

Таким образом, в выборах советской власти не участвовало тогда 1254 алмаатинца.