Кузьмича убили!

Настрой деда засвидетельствовал первый боевой орден. И первое боевое ранение, о котором сохранилось два подтверждения — официальное и литературное. Сравнить эти два документа об одном и том же событии крайне любопытно для любого историка.

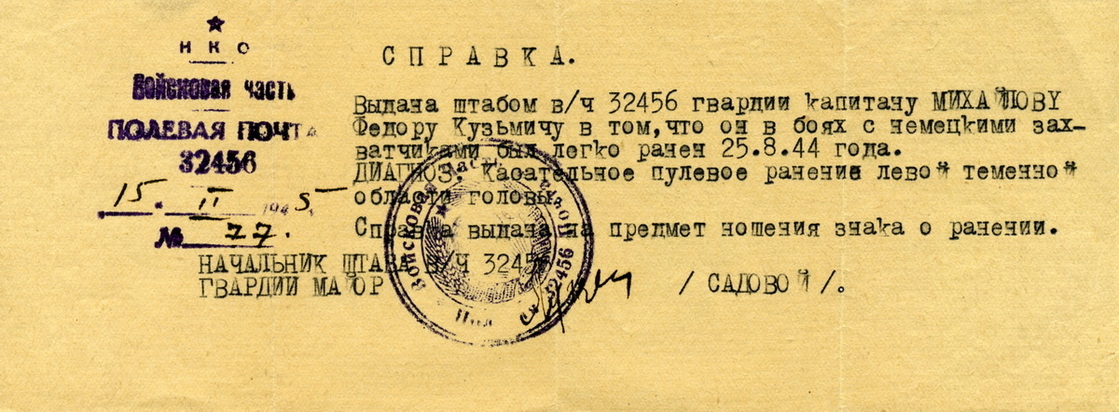

Во-первых сохранилась справка.

«Справка.

Выдана штабом в/ч 32456 гвардии капитану Михайлову Федору Кузьмичу в том, что он в боях с немецкими захватчиками был легко ранен 25.8.44 года.

Диагноз. Касательное пулевое ранение левой теменной области головы.

Справка выдана на предмет ношения знака о ранении.

Начальник штаба в/ч 32456 гвардии майор Садовой».

Второй фрагмент гораздо содержательнее. Ибо он относится к жанру литературному и принадлежит перу однополчанки деда (служившей офицером связи 41-й танковой бригады) Ирины Николаевны Левченко, Героя Советского Союза и автора увлекательной автобиографической книжки «Повесть о военных годах».

Не уверен, что дед знал об этом труде, мне самому он попался лишь несколько лет назад благодаря мемориальному сайту «7–й механизированный Новоукраинский Хинганский ордена Ленина, Краснознаменный, ордена Суворова корпус» (обязанному своим появлением неравнодушному сыну одного из ветеранов того соединения, бескорыстному подвижнику Виктору Спесивых). Сайт создавался в Одессе в годы, предшествовавшие началу последних событий вокруг Украины. И хотя работа над новыми материалами прекратилась в феврале 2021-го, он до сих пор доступен в интернете. И потому хочется верить, что у Виктора все нормально (насколько может быть нормально в нынешних условиях).

Дед, Федор Кузьмич Михайлов, как и все те, кто остался жив после войны, выведен в книге Левченко под псевдонимом (Кузьмич, Максимов), хотя и на своем месте «комиссара» 3-го танкового батальона. А в остальном вся канва повествования вполне документальна.

Вот тот же сюжет о ранении деда в изложении Ирины Левченко.

«— Товарищ капитан, — услышал он над самым ухом срывающийся голос Клеца, — товарищ капитан, Кузьмича убили!..

— Где он? — обернулся Лыков.

— Там, у танков. Как же так, товарищ капитан! Кузьмича-то?! — горестно, прижимая к груди руки, причитал Клец.

— Молчи! — прикрикнул на него Лыков. (...)

— Я к Кузьмичу, — бросил убегая...

Но, пробежав не более десяти шагов, почти столкнулся с Максимовым. Капитан сам шел ему навстречу и был, безусловно, жив.

— Кузьмич, дорогой, — обнял Лыков, — жив?!

— Вытри мне лицо чем-нибудь, — попросил Максимов.

Только сейчас, выпустив его из объятий, Лыков увидел, что лицо Кузьмича залито кровью.

— Да ничего страшного, пустяки, царапины. Вишь ты, пуля попала в фуражку, прямо в звездочку, брызгами свинцовыми и поцарапало, — заметив испуг на лице Степана, объяснил Максимов.

Сухим платком немного подсохшая кровь не стиралась. Степан схватил флягу, взболтнул и, отвинтив крышку, намочил платок.

— Что у тебя там? — заинтересовался Максимов.

— Водка.

— Жаль добро-то переводить.

— Ничего, на наш век хватит, а водка для протирания даже лучше — дезинфекция...».

Лыков — это капитан Степан Сергеевич Луков, начальник штаба 3-го танкового батальона, а Клец — Александр Иванович Клец, старший моторист-регулировщик 3-го батальона, старший сержант, кавалер четырех медалей «За отвагу».

Принимая огонь на себя

Еще любопытнее те события у села Лекушени (Леушены), в результате которых дед и получил первое ранение и первый орден. Вот как описывает их И.Н. Левченко: «Не найдя достаточно пологого спуска с крутого обрыва, чтобы обойти Леушени с тыла, Колбинский решил идти прямо на деревню. Узкие улочки Леушени, дворы, сады и заливной луг вокруг были забиты сплошной колышущейся массой, состоящей из людей и техники противника.

Для того чтобы обеспечить спуск батальона огнем, комбат оставил наверху взвод танков. Во главе этого маленького отряда на танке командира взвода остался Кузьмич.

Три танка стояли над самым обрывом, даже не скрытые кукурузой, — три верных стража, под охраной которых батальон мог спокойно совершать свой опасный спуск к деревне, занятой многочисленными врагами. Снизу немцам, должно быть, было страшно смотреть на эти три танка, которые так спокойно пришли, поворчали немного, устраиваясь удобнее, и остановились, всем своим видом показывая, что пришли навсегда и ни уступать, ни уходить не собираются.

Темные на фоне голубого неба, с черными зрачками чуть опущенных пушек, направленных на врага, танки стояли, как три современных богатыря, но не на распутье, а у цели — могучие, непобедимые, угрожающие. Немцы пытались обстрелять их, но стреляли, видимо, наспех. Окутанные дымкой близких разрывов, танки оставались невредимыми и в ответ на хлопотливые, частые выстрелы противника изредка солидно ухали пушками. Внимание противника так было занято маленьким отрядом Кузьмича, что Колбинский сумел подвести батальон к самой Леушени и ворваться в деревню. Танки с ходу проскочили через село и завязали бой на противоположной его окраине».

Андрей Васильевич Колбинский, бесстрашный комбат 3-го батальона, воевавший с самого Сталинграда, был смертельно ранен через несколько дней. Он умер рядом с дедом, более того, связанный с ним в этот момент кровными узами. Самыми прямыми и крепкими.

«— Много крови потерял, — покачал головой врач. — Была бы кровь... переливание сделать... Может, была бы надежда.

— Возьмите мою! У меня хорошая, первой группы, — незнакомым приглушенным голосом сказал Максимов и поспешно рванул рукав своей гимнастерки так, что отлетели пуговицы.

— Да, да, — ухватился за эту мысль врач, — попробуем последнее средство.

Кузьмич лег рядом с Колбинским. Стало очень тихо. Только легкий ветерок шелестел в кустах, пригибая к изголовью танкистов тонкие ветки шиповника. Чуть-чуть шевельнулись губы раненого комбата. Луговой склонился низко-низко, но не разобрал уже слов, Колбинский прерывисто, глубоко вздохнул...

Лицо у капитана стало спокойным и немного строгим...».

Комиссар фурмановского типа

Вообще, я безмерно благодарен Ирине Николаевне за то, что она позволила мне как бы заново открыть моего деда. Оживила ту историю, к которой сам он относился как к должному, с гордостью, но без придыхания. Благодаря книге Левченко я смог проникнуться тем, что редко объективно воспринимается вблизи.

Вот, к примеру, любопытный фрагмент, свидетельствующий об отношении сослуживцев к своему замполиту.

«— Охрану ночью проверит Кузьмич. Он уверяет, что его на старости лет бессонница мучает, — при упоминании о Кузьмиче в голосе Колбинского послышались теплые нотки.

— Это он нарочно о бессоннице говорит, Кузьмич-то, — вставил Новожилов. — Будто в самом деле эти дни так просто прогуливался, а сам все время шел с головной походной заставой.

— И откуда только берется что у человека! До войны уж куда гражданским человеком был: парторг театра где-то в Средней Азии. Не молодой ведь, с пятого года, старше всех нас. Мы с ног валимся, а он: «Отдохните, сынки» — и у самого усталости ну ни в одном глазу, — говорит Лыков.

— Член партии он старый, а партия знаешь, как закаляет. Я вот ежели на самолюбии, так все равно что Чкалов — тот без бензина летал, а я могу без снарядов из пушки стрелять. А он на партийности держится, — убежденно отвечает Женя Новожилов.

— Это посерьезнее и повернее твоего самолюбия-то, — поддел его Степан.

Наверное, вопрос о новожиловском самолюбии был притчей во языцех в батальоне, и Лыков ждал вспышки, но беседа затронула слишком серьезную тему, и Новожилов не обратил внимания на подначку.

— Я и сам это говорю, — тихо согласился Женя и, немного подумав, добавил: — Хороший он человек, наш Кузьмич: простой, свой, душевный...».

Единственное, в чем могу не согласиться с героями Левченко, так это с «театральной деятельностью» деда. С чем он никогда в жизни не был связан, так это с искусством. Ну и год рождения не 1905-й, а 1904-й.

В «Повести о военных годах» есть посвященные деду строчки, вообще звучащие признанием в любви. Не той любви, женщины к мужчине, а любви человека к человеку. Такой обостренной в условиях, когда каждый следующий день может стать последним.

Вот строчки о роли деда в поддержании авторитета нового комбата Евгения Новожилова, сменившего погибшего Колбинского: «Во многом быстро выросшему авторитету Новожилова помог Кузьмич. С присущим ему тактом капитан Максимов умел все делать так, что никому и в голову не приходило, что душой батальона после смерти Колбинского был он, Кузьмич.

Выступал ли Кузьмич на партийном собрании, отдавал ли какое-то распоряжение — во всех случаях на первом месте был командир, его авторитет, его воля. Сам Кузьмич неизменно оставался в тени. Понимание своего партийного долга, своей обязанности замполита капитан Максимов видел не в чванливом афишировании собственных заслуг, а в чести и боевой славе батальона.

Так жизнь вторично свела меня с комиссаром фурмановского типа. Много людей, достойных подражания, было в нашей бригаде. Хотелось быть такой, как Котловец — прямой, честной, безумно смелой и сильной, и такой же грамотной в военном отношении, как Луговой, и такой спокойно-уравновешенной, как Ракитный. Но еще больше хотелось походить на Кузьмича — коммуниста, человека такой глубокой и светлой партийности, что, сумей стать на него похожим, сразу будешь и Котловцем, и Луговым, и Ракитным».

Кстати, как «литературный герой» дед мелькает еще в одной литературной хронике своего сослуживца — «Записках танкового техника» Тихона Семеновича Шустова.

(Продолжение следует.)