История 1: о том, что могли знать о стране казахов школяры старой России

«География России. Курс средних учебных заведений». Учебник с таким названием появился в 1912 году и был составлен авторским коллективом для обучения в гимназиях и реальных училищах Российской империи.

На какие источники опирались составители? Точно не на данные интернета. Интернетом тогда, слава Богу, еще не пахло. Зато во многих страницах безошибочно угадывалось присутствие капитального географического описания «Россия» и уникального иллюстрированного повествования «Живописная Россия» (также в нескольких книгах), за появлением которых маячила веская фигура такого корифея отечественной географии, как Петр Петрович Семенов-ТянШанский.

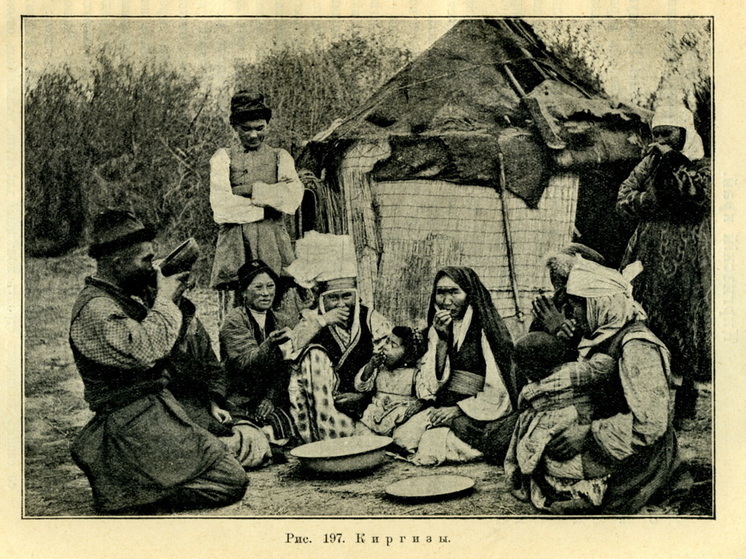

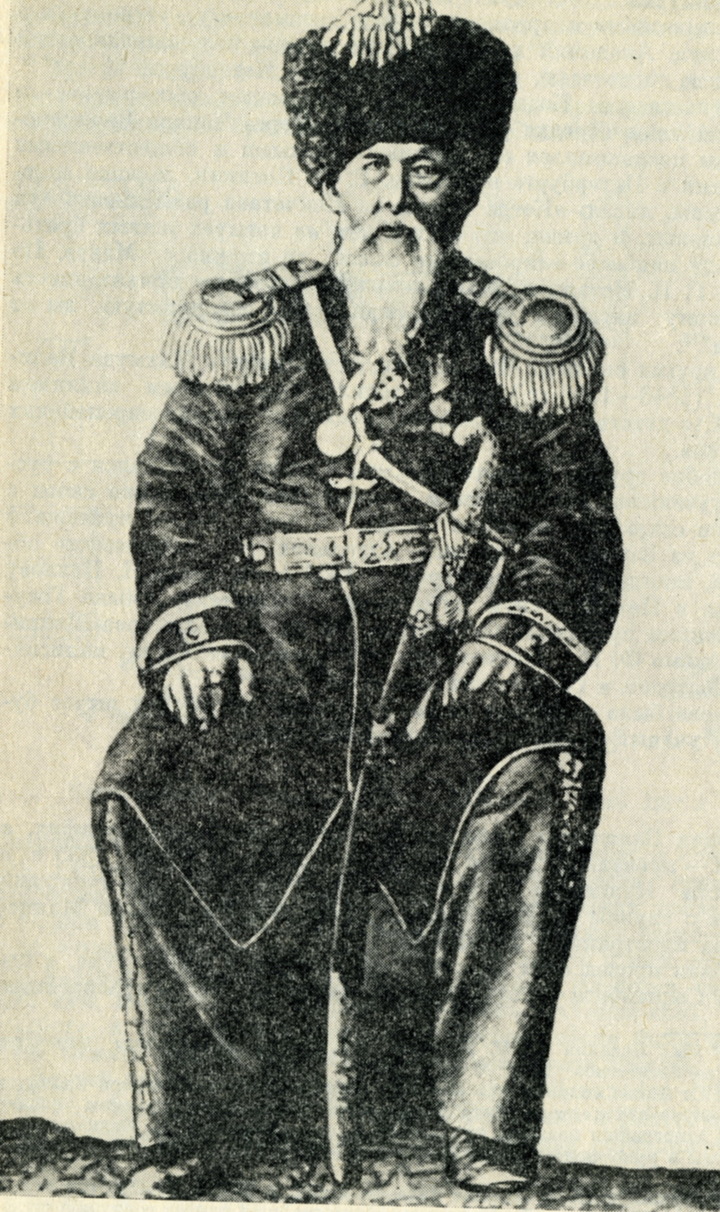

Напомню, что большая часть нынешнего Казахстана (за исключением Семиречья и юга) входила в Киргизский край Российской империи. Омск, позже отошедший к Российской Федерации, был административным центром края. Потому-то именно в этой главе и были собраны основные сведения о степных подданных, их свойствах, обычаях и необыкновенном образе жизни.

Что могла узнать о казахах и их землях передовая учащаяся молодежь в начале XX века со страниц этого богато иллюстрированного учебника? Давайте полистаем книжицу и поглядим.

«Киргизский край составляет степное генерал-губернаторство и делится на области: Уральскую, Тургайскую (Кустанай), Акмолинскую (Омск), Семипалатинскую.

Население Киргизскаго края равняется 3 милл. Главную часть населения его (около 3/4) составляют киргизы, народ тюркского происхождения, второе место принадлежит русским (казакам и крестьянам).

Большая часть земли (около 0,9) принадлежит киргизам, остальная — русским. Все эти земли считаются собственностью государства, которое, наделяя русских переселенцев землею, берет ее у киргизов».

«Киргиз желтоватым цветом лица, расширенным у основания, иногда горбатым носом и сильно развитыми скулами сразу выдает свое тюркское происхождение. У женщин черты лица правильнее и выразительнее, чем у мужчин. Характерную часть киргизского костюма составляют халат и островерхая шапка...

Кочевая жизнь отразилась и на характере киргизов; они добродушны, гостеприимны, живы и общительны, но ленивы и беспечны. Хозяйство у них, особенно дом, лежит все на женщинах. Мужчина больше приглядывает за скотом, больше ест, пьет да ездит по гостям. Киргизы все равны между собой. Хотя старинные роды и пользуются почетом, но особых прав не имеют. Раньше у них было рабство, но оно уничтожено почти в одно время с освобождением крестьян».

«Жилище киргиза — юрта — вполне соответствует их кочевому образу жизни, она легко и быстро разбирается и так же скоро составляется. Юрта состоит из деревянного решетчатого остова, крытого кошмами. У богатых кошмы красиво расшиты и изукрашены. Часть юрты против двери считается почетной, как «красный угол» под образами в избе русского крестьянина. Направо огороженная ширмой или занавеской хозяйская половина, где хранятся пищевые продукты и стоит постель. Левая часть у входа считается черной: здесь помещаются собаки, тут же садятся и бедняки-просители. Посреди юрты — очаг, вокруг которого любят посидеть киргизы, а в важных случаях жизни ему приносятся жертвы. Киргиз любит и чтит свое жилище, считая его священным, и нередко божится юртой».

«На зиму киргизы переселяются в зимнее жилище — зимовку. Зимовка любопытна как переход от кочевого жилища к оседлому. Они очень разнообразны: иногда это просто землянки, иногда деревянные постройки в роде избы, большею частью неуютные и неудобные. Киргизы не любят своих зимовок и живут в них только по необходимости. Располагают они их в местах, где легче доставать корм скоту: у подножия гор, на опушке лесов, по берегам рек и озер. Рядом со своим жилищем строят помещения для скота, только без окон и печи. Двор обносится валом, а на нем укрепляется крыша, покрывающая весь двор для защиты от буранов».

«Любимые кушанья киргизов — кусочки жареного в сале теста или мяса. Почетному гостю хозяин сам их кладет в рот. Любимый напиток — кумыс».

«Главное занятие киргизов — табунное скотоводство. Ведется оно первобытным образом. Все время скот находится на подножном корму. Летом он часто страдает во время засухи, а зимой с трудом добывает себе корм из-под снега, разрывая его ногами. Земли при кочевом образе жизни нужно не меньше 33 десятин на душу. В последнее время благодаря начинающейся земельной тесноте киргизы стали усиленно заниматься и земледелием (особенно на севере) и переходят к полуоседлому образу жизни».

«Бросается в глаза громадное экономическое неравенство. Богатые киргизы считают свой скот 1.000 голов, а землю 1.000 десятин, а есть бедняки, у которых нет ничего, и идут они работать за кусок хлеба да жалкие обноски к казаку или своему же брату киргизу. Хорошо, если дадут 5-10 руб. за зиму».

«Спорные вопросы решает старший в роде или суд старейших. До сих пор существует обычай угонять скот обидчика. Киргизы — магометане, но иногда прибегают к шаманам. Женщина считается по закону собственностью мужа, хотя на ней лежит все хозяйство и воспитание детей».

Стоит уточнить, что данный курс географии проходился в гимназиях и училищах империи в младших классах.

История 2: о чем писали в письмах Чокану Валиханову его родители

Писем от Валиханова сохранилось гораздо больше, чем писем к нему. Что весьма понятно и легко соотносимо с его непоседливой жизнью и неясной смертью.

Самое первое из этих сохранившихся эпистол к юному Чокану, воспитаннику Сибирского корпуса, от родителей. Отца, султана Чингиза Валиханова, и матери — Зейнеп Чормановой. Датируется 1849 годом.

«Вам — корочке нашего сердца, зрачку наших глаз, любезному, милому сыну нашему, лучшие наши благословения, затем, если спросите о нас, хвала Аллаху, мы невредимы... Затем, да не останется скрытым, что просимое Вами мы послали с этой почтой в надежде, что вы не потратите денег, употребив их неуместно и, привязавшись сердцем к избранному Вами роду занятий, не сделаете тщетными и наши хлопоты; если Богу будет угодно, сами Вы не без ума рабского, должны сами понимать свои обязанности...».

А это из письма отца к сыну. Отправлено в июле 1860-го из Степи в Санкт-Петербург. «Обещанные мной деньги на годовое содержание я уже приготовил. Но поручаю тебя единому Аллаху: веди себя примерно, остерегайся выпивки, привыкнешь к этому пороку, то отвыкнуть потом будет очень трудно...

Пиши чаще, сообщай о своем здоровье.

Чем больше и чаще будешь писать нам о своем благополучии, тем больше и мы будем переводить денег, чем меньше будешь писать, тем меньше будем мы тебе переводить».

История 3: про то, как искусство рушило заповеди

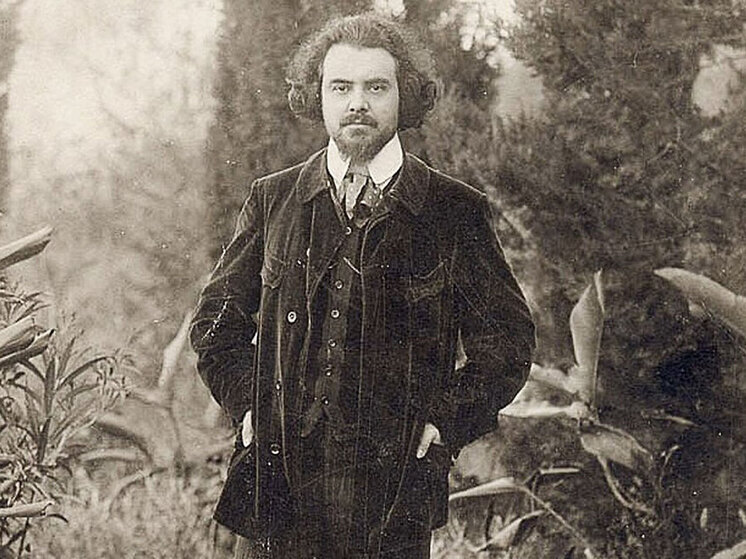

Как известно, у народов, находящихся под влиянием ислама, изобразительное искусство сводится к богатейшей орнаменталистике для народа и скромным миниатюрам для избранных зрителей. Ислам против того, чтобы человек уподоблялся создателю, и художники приравнивались к нарушителям монополии Аллаха. Так что, несмотря на весьма вольную трактовку ислама казахами старого времени, никакой светской живописи у них не существовало (воспитанного в России Валиханова, прекрасного рисовальшика, тут можно не брать во внимание). Первые живописцы-казахи появились лишь в 30-е годы прошлого столетия — время, ознаменованное массированной ломкой религиозных догм и патриархальных традиций.

В сентябре 1933 года вышло постановление Казкрайкома ВКП(б) «О мерах по развитию национального искусства», а в Алма-Ате появился предвестник Союза художников и вскоре открылась картинная галерея, в фонды которой волевым решением сверху были переданы полотна маститых европейских и русских художников из музеев Москвы и Ленинграда.

В те годы публика узнала и первые имена живописцев из казахов — Ж. Ташбаева, Б. Сарсенбаева и, конечно же, Абылхана Кастеева, который еще в конце 20-х годов начал учиться у известного верненского рисовальщика Н. Хлудова, а в 1931-м уже участвовал в передвижной выставке с проникновенным названием «Социалистическое строительство в изображении художников».

История 4: про младенца, благодаря которому Алма-Ата потеснила Ташкент

Когда миллионное население некоторых городов воспринималось землянами как некое благо цивилизации, во всей советской Средней Азии статусом «миллионщика» мог похвастаться лишь Ташкент. Что всегда было раздражающим фактором для властей Казахстана — негласное соперничество между двумя республиками определяло многие процессы в регионе. Неслучайно день 19 декабря 1981 года, в коем Алма-Ата с успехом умостилась на демографическом олимпе рядом с Ташкентом, стал своеобразным праздником для всего Казахстана.

Причиной торжества стал появившийся в этот день в роддоме No 4 Бауржан Кадырсизов — миллионный житель столицы республики. Хотя, говоря по справедливости, с большим правом считаться виновниками тоя могли родители Бауржана — Даулет и Гульназия, рабочие СМУ-22. И не умаляет значения то, что советские и партийные деятели, понятно, тщательно взвешивали, кто из кандидатов обладает самыми подходящими для почетной миссии социальным статусом и происхождением.

Недаром вручение свидетельства о рождении во Дворце бракосочетания превратилось в торжественное собрание партийно-хозяйственного актива с привлечением лучших представителей трудовых коллективов. Героическая семья получила в этот день памятную медаль и два ключа — один, символический, от города, а второй, долгожданный, от новой квартиры.