История 1: про то, чем начал и чем закончил свое владычество султан Бейбарс

Захир Бейбарс, всесильный владыка мамлюкского Египта XIII века, происходил из кипчакских (половецких) степей. И уже одно это делает из него идеального героя в глазах многих наших публичных историков. Однако Бейбарс был типичным сыном своей эпохи, которую если и отличали какие-то героические события, то они были обильно перемешаны с проявлениями совсем иного свойства. Чтобы понять это, достаточно вспомнить, как он занял трон и почему его лишился.

Началом правлению послужил «поцелуй Бейбарса» — знак, по которому наемные убийцы расправились с прежним султаном Мустафой Кутузом. Тем самым, который первым остановил рвущихся в Египет монголов, нанеся им сокрушительное поражение в Сирии в 1260 году. После убийства своего покровителя Бейбарс, бывший раб, купленный когда-то за 800 динаров, захватил цитадель, объявил себя султаном и... отправился добивать монголов все в ту же Сирию.

Он правил Египтом 17 лет с небольшим и умер неожиданно — случайно выпив отравленный кумыс, который предназначал для своего соперника Малик-Кахера. Обо всем этом повествует в известной книге «Каир» знаменитый английский писатель Джеймс Олдридж.

История 2: про первого уйгура, попавшего в «Шенгенскую зону»

Известно то значение, которое имели уйгуры при монголах. Отдавшись на милость Чингисхана, индикут некоторое время числился верным союзником Потрясателя. И после, когда о былой независимости уже не вспоминали, уйгуры занимали заметное место в бюрократическом аппарате чингизидов. Особенно в Китае.

По китайским данным известно, что в Юаньском Китае на видных должностях состояли три сотни уйгурских чиновников, 34 из них были даже монгольскими наместниками — даругачи.

В эпоху наметившегося движения с Востока на Запад (и обратно), когда к Хубилай-хану прибыл знаменитый венецианец Марко Поло, в Риме побывало «ответное» посольство, состоящее из христианского купца Иакова Алемальдина и уйгурского несторианина Ашмута. Случилось это в 1276 году. О том, что привезли папе (в тот год как раз Николай III менял Григория X) посланники Хубилая, ничего доподлинно неизвестно. Как и об ответном послании из Рима в Пекин.

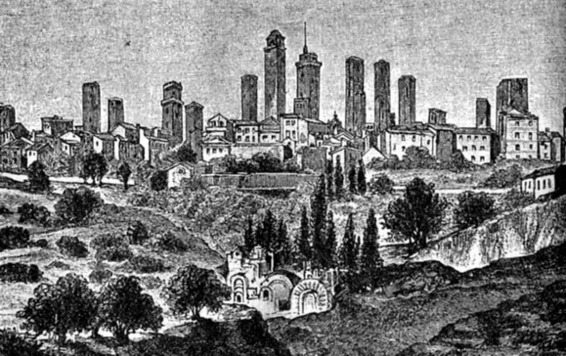

Однако, возможно, Ашмут стал первым уйгуром, побывавшим так далеко на Западе. Как выглядели в те годы итальянские города, видно на средневековой миниатюре того времени.

История 3: про то, как власти Российской империи не приняли древний обычай казахов

Из-за постоянной опасности, которой подвергались лошади — главное «движимое имущество» в Степи, соседи часто называли казахов «разбойным народом». В то же время сами казахи видели в угонах табунов лишь древний способ восстановления справедливости. Своего рода юридический акт.

Вот что писал по этому поводу главный энциклопедический справочник Российской Империи, издаваемый Брокгаузом и Ефроном: «Несмотря на все противодействие русской администрации, среди киргизов распространен еще обычай восстановления нарушенного права путем саморасправы. Это называется барантой. Баранта заключается в угоне скота, для чего предпринимается набег на аул обидчика, иногда сопровождающийся убийствами. В баранте выражается молодечество киргиз; на нее должны идти родственники и друзья потерпевшего. В свою очередь она влечет за собой месть со стороны подвергшегося нападению, которая, распространяясь, охватывает иногда целые волости и нарушает спокойствие степи. Конец таким раздорам кладется иногда примирением сторон при посредстве биев (карандас-кыб), причем обе стороны взаимно преподносят друг другу подарки».

Нужно отметить, что юридическая основа «правовой баранты» осознавалась еще самыми первыми «экспертами по киргизкайсакам», наблюдавшими степные нравы еще во времена присоединения к России казахов Младшего жуза. Так, хорошо осведомленный оренбургский чиновник (а заодно исследователь) Петр Иванович Рычков, прекрасно разбиравшийся в степных нравах, писал следующее («Нижайшее представление о состоянии киргиз-кайсацких орд...», Оренбург, 1774): «Между собою ж не имея никаких письмянных законов, управляются они исстари введенными у них обыкностьми и барантою (захватом и удержанием), от чего и случается, что одни у других угоняют лошадей, увозят людей и держат у себя до тех пор, пока в требовании своем не будут удовольствованы и помирятся».

Здесь любопытно, что в качестве объектов удовлетворения наряду с традиционными лошадьми упоминаются и пленники.

Все искушенные понимали, что именно отсутствие у степняков сильной централизованной власти (а не письменных законов) лежало в природе баранты. Еще один из ранних исследователей Яков Говердовский в своем труде «Обозрение киргиз-кайсакской степи, или Описание страны и народа киргиз-кайсакского» (начало XIX века) сообщал по этому поводу: «Когда обиженный предстанет к бию с просьбою, тут же влекут и ответчика, и таким образом разбирая происшествие на словах, оканчивают дело в полчаса; но ежели последний другого совсем рода, тогда бий посылает истца с детьми к старейшине оного рода требовать удовлетворения и в случае неисполнения велит барантовать, т.е. следующий иск отнять силою. А потом судья и истец отнятое разделяют поровну; а если невозможно будет совершить сие явным образом, тогда производят хищничество, нападая тайно на табуны или, дождавшись в скрытых местах самого обвиняемого, снимают с него оружие, одежду и уводят лошадь».

Ну а если обвиняемый категорически не согласен с приговором? Как поступать в таком случае? Вот тут и наступала мутная череда дальнейших «пересмотров» дела. Что в конечном итоге и приводило к выхолащиванию юридического акта восстановления справедливости, переводя все в бесконечную склоку. Тот же Яков Говердовский продолжал: «Сей род похищения нередко основывается на личных и несправедливых претензиях, а потому и подает право к отмщению, которое таким образом, переходя из рода в род, сделало между киргизцами повсеместное хищение за обиды дедов и прадедов; и вместо того, что прежние баранты совершались с воли родоначальников под управлением почтенных людей и производимы были только за великие претензии, т.е. за воровство 100 и более лошадей, ныне один баран, обидное слово — все производит баранту».

Нужно сказать, что сами казахи вопреки мнению посторонних применяли термин «баранта» не к любой краже скота. Знаток традиционной юриспруденции казахов Николай Иванович Гродеков, военный губернатор Сырдарьинской области, так характеризовал эти отличия (1889): «Тайный отгон скота называют не барантою, а воровством. Также под словом «баранта» не следует понимать набег с целью грабежа без особого к тому повода. Для того, чтобы набег мог быть назван барантою (барымта), требуется, чтобы: 1) отправились в путь днем, а не ночью; 2) открыто объявили этот набег барантою; 3) он имел целью получение удовлетворения за какой-нибудь ущерб, воровство, убийство, отнятие невесты или жены, обиду и т.д. Баранта производится еще в том случае, когда ответчик не позволяет взыскать с него присуждения бием».

Выхолащивание старинного юридического акта привело к тому, что уже в начале XX века в глазах сторонних наблюдателей баранта все более трансформировалась из наказания в преступление. И была поставлена вне закона властями Российской империи.

История 4: про казахстанскую область, которая рождала космонавтов

Все в республике знают про Тохтара Аубакирова и Талгата Мусабаева, двух космонавтов-казахов, принявших участие в космических предприятиях Советского Союза и России. Но список казахстанцев, побывавших в космосе, гораздо обширнее. И первым в нем был знаменитый Владимир Шаталов, впервые преодолевший земную гравитацию еще в 1969 году на корабле «Союз 4» (это был 13-й советский пилотируемый старт). А затем еще был полет на «Союзе 8» (в том же 69-м) и «Союзе 10» (в 1971-м). Таким образом, Шаталов первым среди космической братии совершил три орбитальных полета (наряду с Елисеевым).

А родился Владимир Александрович в Петропавловске 8 декабря 1927 года. Интересно, что отсюда же, из Северного Казахстана, происходит еще один неординарный космонавт — Александр Викторенко. Герой уже следующего этапа обживания космоса, связанного со станцией «Мир», на которой он побывал четырежды и прожил почти полтора года. Викторенко родился в 1947 году в селе Ольгинка Сергеевского района.