Напомню, что первоначальный вариант несколько напряг редактора некоторой однобокостью в подаче материала. Текст решено было перелопатить и переписать. Не помню, как это случилось, но эту переписку поручили мне — как лицу, уже вовлеченному в тему. Вот так, сам того не ведая, я стал одним из соавторов этой неординарной книжицы.

Ожидавшая меня работа рисовалась интересной и насыщенной. Ведь предстояло припасть к самым истокам. Благо, что в те времена это были еще не только мемориальные свидетельства, которые таились и хранились в тиши библиотек. Рядом доживали свои беспокойные века живые легенды, некогда стоявшие у тех самых истоков.

К ним-то, к демиургам — Евгению Михайловичу Колокольникову и Виктору Матвеевичу Зимину, я и отправился перво-наперво. И, быть может, стал последним из пишущей братии, кому посчастливилось побыть рядом.

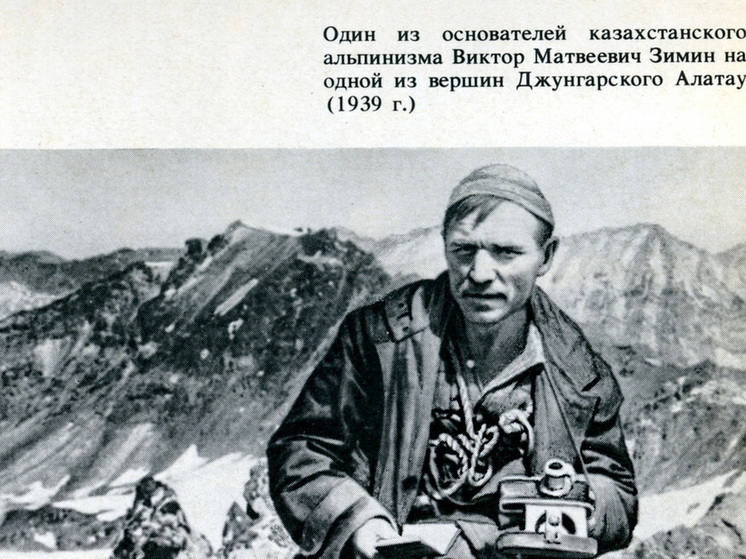

Отец-основатель Виктор Зимин

Зимин жил в небольшом частном доме на одной из «фруктовых уличек» у подножия Кок-Тюбе. Пока я долго стучался в его ворота, мне мнилось, что сейчас на пороге возникнет монументальная фигура крепкого старца с орлиным взором. Но когда дверь наконец отворилась, я увидел уже изрядно сгорбленного годами небольшого старичка — седого, с настороженными глазами («Чем обязан?»). Из-за его спины выглядывала такая же седенькая старушка, которая, тут же засуетившись при виде незваного гостя, налила мне из банки большой бокал компота. (В наваристом компоте по-собачьи плавала здоровенная муха, которая и запомнилась мне наиболее ярко из антуража того визита.)

Когда я изложил причину своего посещения, Виктор Матвеевич расправил плечи, взбодрил взор и четко произнес: «Я! Я стоял у начала всего!».

Мне всегда нравилось слушать рассказы стариков об их ускользающей жизни, потому меня не коробили такие заделы. Тем более что я напросился сам. А еще более, что этот маленький старичок, в отличие от многих, действительно имел за плечами стальные крылья.

Виктор Матвеевич Зимин (1990-1989) еще при жизни числился патриархом и олицетворял собой великую легенду о создании народного спорта на абсолютно ровном месте. Он и приехал в Казахстан с миссией ни много ни мало поставить физкультурное движение республики на путь массовости и показать, чего могут достичь простые парни и девушки «из народа» путем регулярных тренировок.

Зимин, бывший красноармеец и выпускник школы армейских физруков, сам был универсальным спортсменом — не только альпинистом, но и туристом, лыжником, стрелком и даже фехтовальщиком. Я не знаю, имел ли он, прежде чем попасть в Алма-Ату (в 1930 году), какую-нибудь практику горовосходительства. Но то, что тут, в условиях вызывающей близости Заилийского Алатау к городским улицам (об этом я писал ранее), он сразу же сообразил, какой необыкновенный потенциал для воспитания сильного юношества дает сама природа, — несомненно.

Зимин являлся не только многогранно одаренным спортсменом, но и талантливым учителем (он приложил руку к созданию в республике первой спортивной кафедры КазПИ и первого Института физкультуры), а главное — неистовым организатором. Что всегда имело архиважное значение для успехов любых состязаний. А его и влекли как раз масштабные спортивные мероприятия, соответствующие беспокойному духу времени и неуемному стремлению тогдашнего юношества к коллективной работе на благо своей страны. Неслучайно квинтэссенцией деятельности Зимина на его поприще считаются массовые альпиниады.

Как Комсомол стал Комсомолом

Самым любимым объектом восхождений в Заилийском Алатау стал Малоалматинский пик — наиболее выделяющаяся и зримая вершина, венчающая городской пейзаж Алма-Аты. Окруженный множеством других альпийских высоток, пик этот одним своим видом притягивает к себе воображение и влечет испробовать молодецкие силы. Но почти век жители города молча любовались гордым и недоступным обледенелым четырехтысячником. Впервые его покорила тройка в составе Белоглазова, Горбунова и Мысовского лишь 1930 году. Именно с этого восхождения и принято вести отсчет истории казахстанского альпинизма. В то время сама идея многолюдного восхождения казалась еще довольно дерзкой.

Ну а когда время пришло, именно на эту вершину было предпринято первое успешное массовое восхождение. В 1934 году 17 человек взошли на вершину одновременно. А руководил группой Виктор Зимин. Успех вдохновил, и уже на следующий год решено было провести (по примеру альпинистов Кавказа) массовую комсомольскую альпиниаду на Малоалматинский пик.

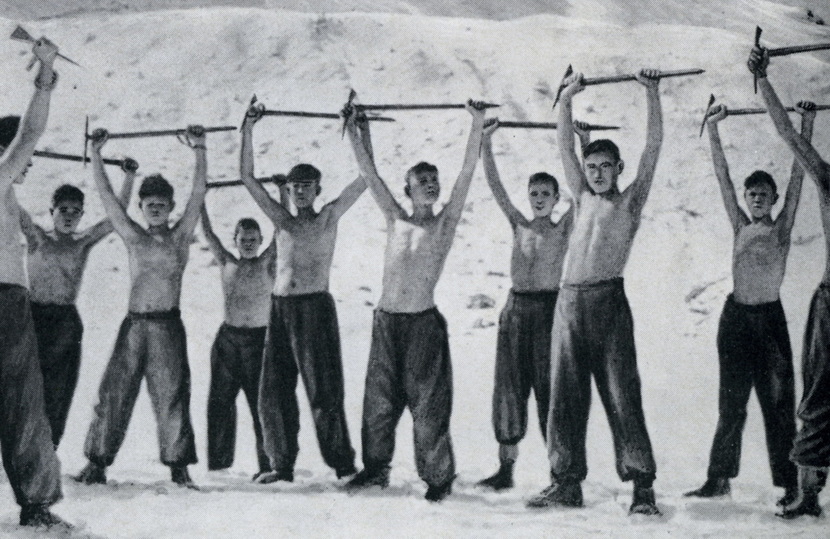

Нужно признать, что массовым альпиниадам придавали в те годы большое значение не только как спортивным, но и как идеологическим и воспитательным мероприятиям. Мобилизующим и сплачивающим молодежь. Дух, который царил на таких масштабных восхождениях, очень соответствовал общей атмосфере, царившей в СССР. Несмотря на непростые времена, частое недоедание, пробелы в методике тренировок, полное отсутствие экипировки, простыми юношами и девушками советской страны владел в те годы все замещающий всеобщий энтузиазм. Потому многое в тех походах может казаться таким странным и нелепым их сегодняшним сверстникам.

Вот примерно так и проходила организованная Зиминым массовая комсомольская альпиниада 1935 года, посвященная 15-летию Казахстана. На протяжении всего многодневного маршрута (а тогда еще никто не думал, что на вершину эту в будущем будут бегать не то что за день — за несколько часов!) участники выпускали... стенгазету! С симптоматичными названиями «Достигнем!», «Победим!», «Победили!». Над длинной очередью горовосходителей постоянно кружил аэроплан, временами сбрасывая на головы альпинистов рои бодрых пропагандистских листовок. А во главе колонны шли на вершину два секретаря местного ленинского комсомола – К. Комаров от горкома и К. Таштитов от Краевого комитета.

Из 267 участников взошли 250 человек! Вот тогда в память о массовом спортивном достижении было решено переименовать Малоалматинский пик в пик Комсомола.

А внизу, в городе, в парке Федерации (ныне Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев), восходителей ждала самая искренняя и торжественная встреча: с цветами, оркестром, речами и плакатами — так в те годы чествовали всех победителей.

Но рекорд массовости продержался недолго. Через месяц на пик Комсомола взошли уже 365 (!) человек — бойцов и командиров НКВД под руководством участника предыдущей альпиниады И. Е. Глаголенкова. Среди покорителей поднялись тогда на вершину и шесть женщин — жены командиров. Наверху, следуя обыкновению, восходители установили маленький бюст Ф.Э. Дзержинского — патрона ВЧК — НКВД.

Не успели еще спуститься вниз энкэвэдэшники, как на склонах Комсомола появилась колонна новых восходителей. Следом за бойцами полезли медики — 30 человек под командой С. Мамонтова.

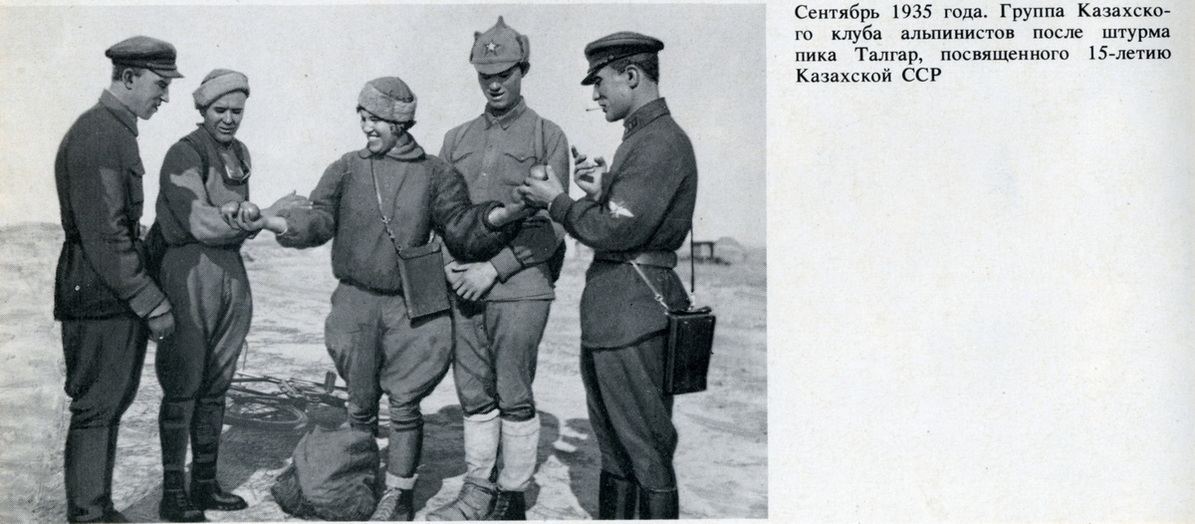

Тот знаменательный 1935 год остался в горной истории города и по другим причинам. В Алма-Ате была создана новая общественная организация — Клуб альпинистов. Являясь методическим (и политическим!) центром, местом сбора, организатором массовых восхождений и сложных экспедиций, альпклуб сыграл важную роль в освоении всего горного района. Это во многом благодаря его деятельности Заилийский Алатау очень быстро стал вторым в стране после Кавказа районом массового альпинизма.

Тогда же, в 1935-м, в Заилийском Алатау появились первые курсы по подготовке горных инструкторов. А в предвоенные годы под Алма-Атой действовало уже четыре альплагеря. И во всем этом он, Виктор Матвеевич Зимин, принимал самое непосредственное участие.

Кто там шагает левой?

И хотя альпиниады, массовые спортивные восхождения на альпийские вершины не его изобретение, именно Зимина следует считать зачинателем этой традиции в Заилийском Алатау. Традицией, значение которой для развития альпинизма трудно переоценить. Потому как все те, кто позже создавал славу казахстанской школе альпинизма, первые шаги к своей первой горе делали именно так, шагая в ногу с сотней других восходителей, среди которых были спортсмены самого разного ранга.

Мне также довелось бывать участником таких массовых восхождений в пору своей альпинистской юности в 1970-е годы. И это запомнилось. Когда на вершину одновременно взбирается несколько сотен человек — зрелище незабываемое.

Первый луч солнца, проскользнувший из-за ближайшей горы, застает всю колонну уже на марше. Растянувшаяся на многие сотни метров людская цепь деловито хрустит тяжелыми ботинками по мерзлому снегу, звонко постукивает ледорубами по камням, сосредоточенно дышит морозным воздухом и дружно жалеет про себя и вслух всех тех, кто остался внизу, в городе. И даже если кто-то из участников больше никогда не пойдет ни на одно восхождение («если друг оказался вдруг» — такое тоже случается), это гордое и острое чувство покоренной в едином порыве с другими вершины останется с ним навсегда.

Традиция массовых альпиниад продолжает жить и в новом Казахстане. Регулярные восхождения на легендарный пик Комсомол (спешно переименованный спортивными функционерами в более приятный им на тот момент Нурсултан) все так же влекут как ветеранов, так и новичков-горовосходителей. Многим из которых имя Зимина знакомо попрежнему.

(Продолжение следует.)