На выРОСТ

Вовсе неслучайно досадливое восклицание раззадоренного автора по поводу чересчур въедливого редактора: «Если такой умный, взял бы да написал сам!». Нужно сказать, правда, что восклицается эта фраза всегда про себя, по крайней мере, опытными писателями, нацеленными на выход своей книги и продолжение карьеры. Однако про себя ли или в лицо она всякий раз начинает осязаемо витать в атмосфере редакторского кабинета, стоит лишь разговору зайти про «необходимость доработки» или «дальнейшую правку».

Честно говоря, меня, состоявшегося журналиста и непризнанного литератора, это раззадоривало. Написал бы. Я, если кто помнит, и шел-то в издательство с нескрываемой задней мыслью — стать писателем. Что технически оказалось не таким-то простым делом. Нет, какие-то подвижки, конечно, место имели, но... О том ли мечталось?! О нескольких куплетах для социальных плакатов (они тоже выпускались издательством «Онер»), направленных на борьбу со всяким социальным злом, все заметнее разливавшемся в обществе на волне Перестройки? Помню один, посвященный борьбе с начавшимися повсеместно расцветать взяточничеством и коррупцией. Моя поэтическая текстовка зачиналась строкой «Есть рука, так будет место...», а заканчивалась «Хорошо нам всем известен мрачный тип ручных людей».

Подобные плакаты выпускались солидными тиражами и... Испарялись бесследно. По крайней мере, мне ни разу не приходилось встречать хоть один, хоть на одной стенке, хоть в самой захудалой конторе.

Вряд ли они висели в кабинетах тех самых чиновников, которые именно в те годы начавшегося развала страны первыми учуяли захватывающие воображение возможности Большого передела.

Как простой советский человек я понимал, что все это — работа на макулатуру. В лучшем случае на чистом обороте плаката, выпускаемого форматом А1, могли написать объявление о каком-нибудь профсоюзном или партийном собрании, посвященном «новым методам труда в условиях интенсификации народного хозяйства» или «дальнейшему укреплению трудовой дисциплины», в худшем завернуть в него какую-то деталь, которую нужно незаметно вынести через проходную с родного завода, или взятку-бутылку для какого-нибудь мелкого функционера. Как причастный к созданию я также не питал иллюзий, что моя фамилия (написанная мелким шрифтом в выходных данных на второй позиции) отметится и запомнится тем, кто вдруг это прочтет. Но и отказываться от работы над плакатами я не желал. В конце концов, Маяковский тоже не чурался «окон РОСТа».

Маяковского же я в свои юные годы боготворил и считал чуть ли не первым после Пушкина нашим поэтом. Правда, не того Маяковского, изучавшегося в школе («Я себя под Лениным чищу...», «Сидят впотьмах рабочие, подмокший хлеб жуют...» или «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!»), а Маяковского куда более раннего («А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?»).

Казахстанские этюды

Онеровский РОСТ, если и способствовал росту моего писательского мастерства, то крайне незаметно. Но временами доводилось принимать участие и в работе над более крупными формами. Чуть более. Например, писать вступительные статьи к фотоальбомам, которые также издавались в «Онере».

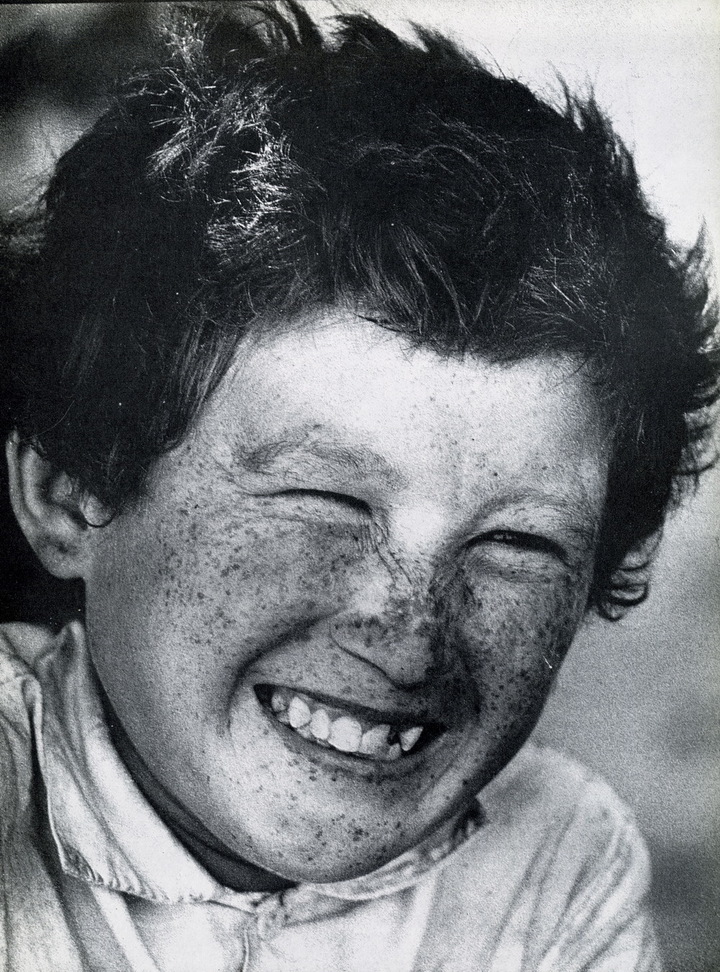

Один из таких, «Казахстанские этюды», вышел в 1990 году и вобрал в себя снимки от двух десятков казахстанских фотографических мэтров, среди которых были И. Будневич, Ю. Варыгин, О. Ионов, Ю. Куйдин, В. Сидельников, В. Суслин и многие другие, в том числе мои приятели и знакомцы вроде Гарика Аванесяна и Толика Либерчука (которого я ранее вспоминал, повествуя о работе в «Ленинской Смене на студенческой стройке»).

Составляла альбом Светлана Гусакова, которая заведовала отделом изобразительного искусства. Наверное, это был лучший специалист в области полиграфии из всех тех, с кем я столкнулся в годы работы в издательстве: грамотный, высококультурный, обладающий безупречным вкусом, заинтересованный в своей работе. Она-то и доверила мне написание небольшого текста, предваряющего альбом.

«Время властно диктует формы.

Во всем. В поведении и стиле работы, в образе жизни и привычках, в литературе и искусстве. Перед вами альбом, характер которого также определен временем. Этот альбом показывает республику без ложного пафоса. В нем наша жизнь такая, какой мы можем видеть ее каждый день. Это коллективный труд десятков людей, посвятивших себя самому демократичному и современному искусству — фотографии. Его создатели — мужчины и женщины, убеленные сединой и совсем еще молодые, жители маленьких городов и столицы республики, представители разных национальностей и интересов...»

Время действительно было судьбоносным (или судьболомным?) И яро требовало перемен. От всех причастных, во всем, каждое мгновение. В нем, том времени, как-то немыслимо переплетались жажда нового и тревога за будущее, неприкаянность растрескивающегося общества и уют человеческих отношений, свирепеющий товарный голод и внутреннее богатство личностей. И мне кажется, что «Казахстанские этюды», замышлявшиеся альтернативой помпезным фотоальбомам-альманахам «Казахстан», передал дух эпохи как нельзя полно и поведал о ней языком фотографии точнее, нежели могли передать слова.

«Потому так многогранен и многокрасочен (несмотря на черно-белое изображение) мир, застывший на негативе в момент щелчка затвора».

Любопытно, что сама «творческая фотография» оставалась в те годы искусством избранных. Избранных из огромной армии фотолюбителей. Оставаясь еще весьма скрупулезным и трудоемким процессом, требовавшим приложения сил, умений и выдержки. Я, с десяти лет посещавший фотокружок Евгения Иосифовича Жукова на Областной станции юных техников и редко расстававшийся с фотокамерой, знал обо всем этом не понаслышке.

«А позже, в красной полутьме лабораторий, рождаются эти пойманные моменты. На них вся гамма страстей человеческих — боль и смех, радость и печаль, тревога и надежда. Ведь между холодным голубоватым стеклом объектива и знойным металлическим зеркалом глянцевателя, во всех процессах создания фотографии, обязательно присутствует еще один, главный, компонент—душа художника, без которой, как известно, любое искусство, даже такое, как документальная фотография, не только нелепо, но и бесцельно».

Улетевшая птичка

Уж коль речь зашла о фотографии, задержимся. Ибо к данной теме она имеет самое прямое отношение.

Несмотря на изобилие фотолюбителей, в те годы фотографов было все же гораздо меньше, чем желающих сфотографироваться. Причины? Процесс. Тот самый фотографический процесс, не позволявший еще просто нажать на спуск и спустя минуту насладиться потоками лайков, величия и славы.

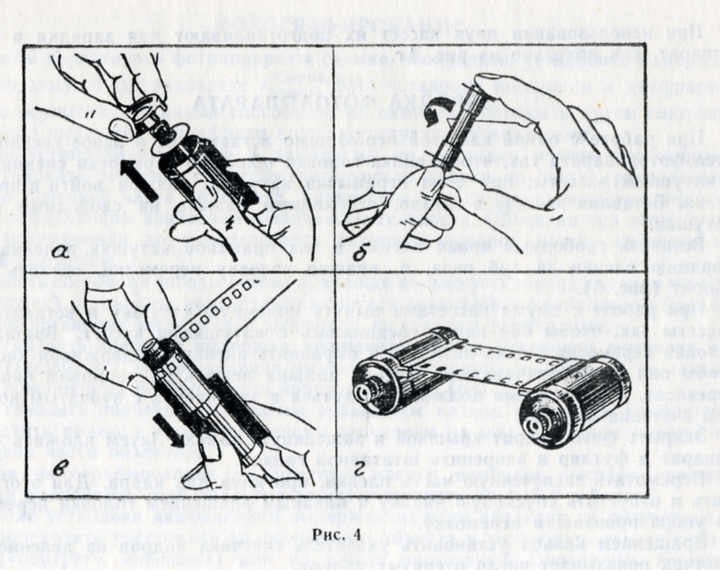

Вначале нужно было зарядить кассету с пленкой в фотокамеру. Простые фотографы довольствовались стандартными магазинными рулончиками (в 36 кадров, чувствительностью 32, 65, 130 и 250 единиц ГОСТ), а продвинутые «доставали» коробки с кинопленкой (КН-2 или КН-3), так что еще прежде полагалось зарядить пленкой саму кассету.

Все операции с непроявленной пленкой (особенно высокочувствительной) можно было совершать только в абсолютной темноте. Малейшая засветка неизбежно отражалась на качестве будущей фотографии.

Но вот камера готова, и можно выходить на съемку.

Однако прежде чем выпустить вожделенную птичку, необходимо было как минимум не забыть снять колпачок с объектива (большинство доступных камер «наводились» через независимый от объектива видоискатель) и «перевести кадр» (чтобы не получить два изображения на одном).

Затем наступал самый ответственный момент. Определение экспозиции. Для этого существовал особый прибамбас — фотоэкспонометр. Но он стоил дороже многих камер, потому большинство фотолюбителей обходилось без него, распознавая заветные показатели диафрагмы и выдержки «на глаз» (в яркий солнечный день для пленки в 65 единиц стандартом были показатели восемь к 1/60) или на худой конец с помощью специальной таблицы.

Можно щелкать? Нет. Необходимо еще убедиться, что объект твоей съемки будет «в фокусе» (расстояние до него определялось визуально, а «глубина резкости» исчислялась из соотношения все той же выдержки и диафрагмы) и «в резкости». Тут нужно было угадать с нужной выдержкой и вновь соотнести с ней диафрагму.

Можно щелкать. По-о-о-летела! Все? Все!

На сегодня все.

(Продолжение следует.)