История 1: о том, что писали Валиханову из Санкт-Петербурга великие русские писатели

Приватные письма, касающиеся великих людей, имеют свойство превращаться в «эпистолярное наследие». Анализ этих ценных источников может дать исследователю бездну такой неформальной информации, которой не почерпнуть из официальных бумаг и формуляров. Потому что письма писались не для истории, и авторы оставались тут «сами собой» в большей степени, чем где бы то ни было. Не все, конечно, сохранилось, но...

Например, кто из великих русских писателей писал Чокану Валиханову и что говорил в своих письмах.

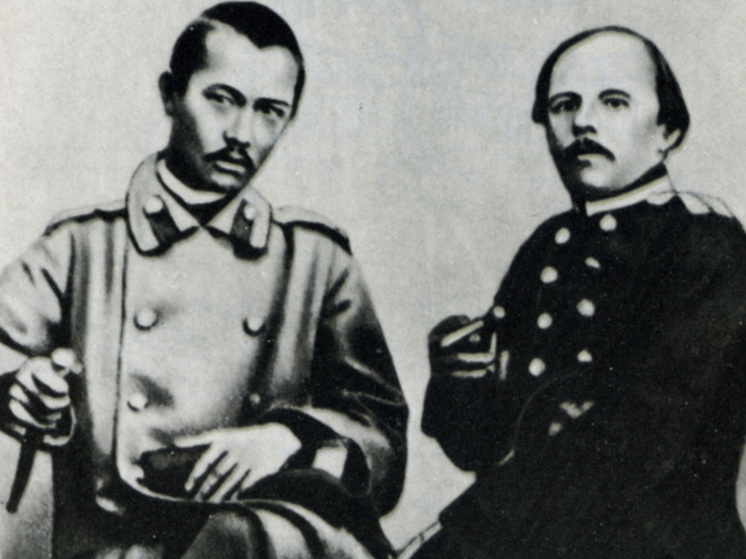

Федор Достоевский. О дружбе Валиханова с Достоевским написаны десятки работ и литературных произведений. Они познакомились еще в Омске в январе-феврале 1854 года. Достоевский отбыл каторгу и собирался в ссылку в Семипалатинск, а Валиханов закончил учебу в Сибирском кадетском корпусе и состоял адъютантом при генерал-губернаторе. Потом они встречались еще несколько раз в Семипалатинске, Омске и Санкт-Петербурге. И переписывались.

Именно в одном из писем (единственном сохранившемся, декабрь 1856 года) Валиханову Достоевский писал о великом предназначении Чокана: «...Не великая ли цель, не святое ли дело быть чуть ли не первым среди своих, который бы растолковал в России, что такое Степь, ее значение и Ваш народ относительно России, и в то же время служить своей родине просвещенным ходатайством за нее у русских. Вспомните, что вы первый киргиз, образованный поевропейски...

Я так вас люблю, что мечтаю о вас и судьбе вашей по целым дням. Конечно, в мечтах я устраивал и лелеял судьбу вашу».

Аполлон Майков. Примечательно, что примерно о том же, о чем говорил Достоевский, позже писал Валиханову еще один известный русский литератор — поэт и публицист Аполлон Майков.

Вот отрывок из его письма, отправленного в феврале 1863 года: «Чтобы Вам быть полезным для своего народа — извините, у Вас к тому вряд ли есть способности, а именно Вы слишком образованы и учены для своей среды, а кроме того, совсем непрактичны. Последнее — главное. Ведь среда заест, а Вы едва ли будете на кого-нибудь иметь влияние. Лучшее, что можете сделать, — это хлопотать об учреждении гимназии в степи... Вообще, по всем моим соображениям, Вы должны быть здесь... Вы уж, как не вертитесь, принадлежите Европе. Совмещая в себе цвет европейской образованности и науки с ученостью Востока, Вы должны Европу знакомить с Азией, а для Азии ничего не сделаете, разумеется, покамест».

История 2: как Казалинск стал рыбной столицей края, сбывавшей продукцию в столицу империи

В 1851 году в 20 верстах от развалин древнего Янги-Кента возник Казалинск. Недолгий расцвет этого городишки был тесно связан не столько с важным стратегическим положением, сколько с Сырдарьей, которая в те годы была значительной водной артерией. Именно у Казалинска изначально базировалась и аральская флотилия. И именно сосланные сюда в 1877 году (за неподчинение положению о воинской повинности) уральские казаки-староверы положили начало промышленному рыболовству на Арале и в низовьях Сырдарьи. Они завезли в край навыки «правильной» рыбной ловли и необходимые снасти, способствующие не только пропитанию, но и процветанию.

К концу позапрошлого столетия Казалинск все еще представлял собой значительное для этих мест поселение. Население этого уездного города составляло 7600 человек, хотя большинство и ютилось в 645 плохоньких мазанках с плоскими крышами. Весной, во время разливов, город оказывался со всех сторон окруженным водой, которая застаивалась до лета и являлась рассадником малярийного комара. Были в том городе одна православная церковь, несколько мечетей, городское училище с ремесленным классом и русско-киргизская школа. Вот и все радости. Если не считать знатной рыбалки и вкуса настоящей рыбы.

Рыбная ловля и пища пришлись по душе и местным казахам. К концу века именно им принадлежала подавляющая часть вылова в бассейне Сырдарьи. Ежегодный улов в районе Арала 114 лет назад (1910 год) составлял 945 158 пудов и продавался на рынки России и Туркестана за 2 504 971 рубль. По тем временам — сумма колоссальная!

О значении былого рыболовства в Аральском бассейне красноречивее всего говорит уникальная торговая дорога, проторенная в те годы от Арала к Европе. Про Великий Шелковый путь, несмотря на то, что он приказал долго жить еще в Средние века, сегодня знает каждый школьник, даже самый откровенный балбес. Про Великий икряной путь, несмотря на то, что от времен его полнокровного функционирования минуло всего столетие, не знают даже многие историки.

А началось все с тех же ссыльных уральских казаков, которые стали осваивать свои привычные промыслы в непривычных местах. Рыболовство на Арале, который, по всем параметрам оказался в регионе вторым после Каспия рыбным садком, очень скоро заняло заметное положение в местной экономике. Казаки-рыбаки и вскоре присоединившиеся к ним рыбаки-казахи наладили промышленный промысел икры, спрос на которую стабильно рос не только в России, но и в Европе. Хотя это было сопряжено с большими трудностями. Известно к примеру, что соль, которую привозили в Казалинск из Илецка, дорожала по дороге в 20 раз, но игра все равно стоила свеч.

Еще более муторным занятием, чем лов и засол, была доставка самой икры, которая целиком отправлялась в Центральную Россию через Оренбург. Железной дороги не существовало, а расстояние от производителя до ближайшего потребителя составляло 1000 верст (а до главного — все 2000).

Выручал, как обычно, основной движитель и стимулятор торговли в Центральной Азии — верблюд. Каждую зиму многокилометровые караваны, от которых по степям распространялся дивный рыбный запах, везли свой ценный груз от Аральского моря к столам гурманов в европейскую Россию и далее.

История 3: как брат знаменитого полководца боролся с уголовниками в Алма-Ате

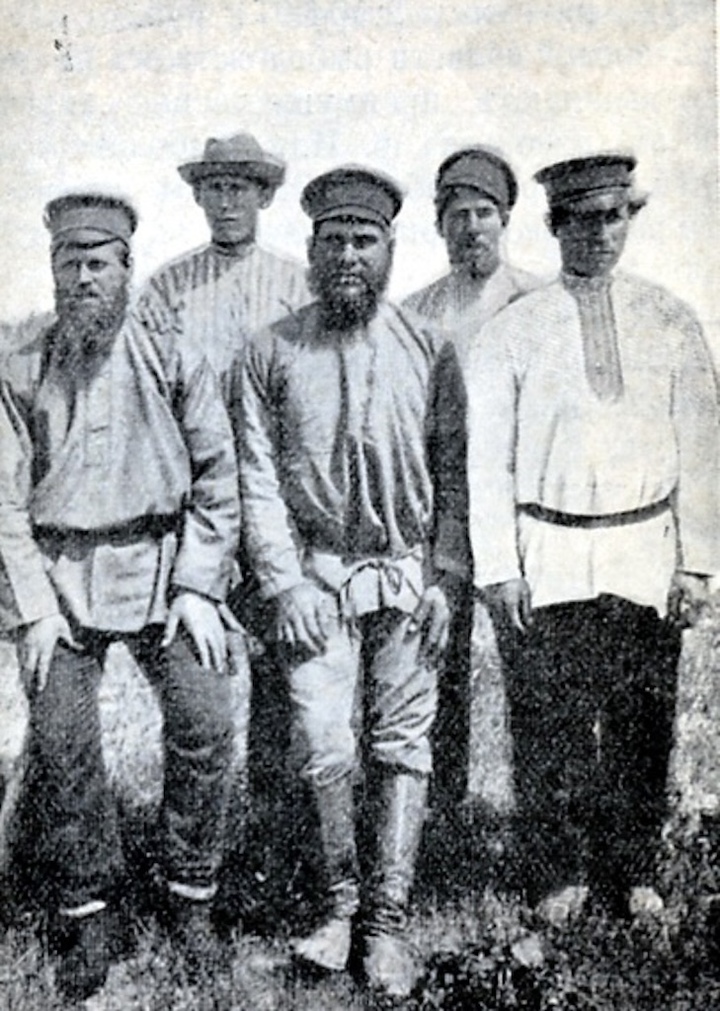

Впервые судебно-медицинскими вопросами Правительство Казахстана озаботилось еще пребывая в Кзыл-Орде. В 1926 году было даже принято специальное постановление Совнаркома по этому вопросу. Однако первый эксперт-профессионал появился уже в Алма-Ате в 1928-м. И носил он хорошо известную в здешних местах фамилию Фрунзе. Но не Михаил — герой Гражданской войны, а его родной брат Константин.

Хотя Константин был старшим братом, он всегда оставался в тени младшего. Известно, что он также учился в Верненской гимназии, но после пошел не по пути Маркса и Ленина, а по стопам своего отца — семиреченского фельдшера Василия Михайловича Фрунзе. Окончил Казанский университет, побывал на многих фронтах в качестве военного медика, служил в гарнизонах и частях. Но при этом не «порывал» с родными местами.

Есть сведения, что в Алма-Ате в середине 20-х он некоторое время работал глазным доктором. А судмедэкспертом Константин Фрунзе прослужил тут до 1933 года, после чего отправился поднимать эту новую (и перспективную) отрасль в другие районы Туркестана.

А на этой фотографии он (слева от входа в крепость) во время миссии 1922 года в Анкару. Возглавлял ее младший брат Михаил (справа от входа). А старший, Константин, состоял при ней медиком.

История 4: про цирк нашего детства

Цирковое искусство с полным основанием может претендовать на звание самого народного. Рожденное в недрах ярмарочных балаганов, оно изначально предназначалось для всех, а не для избранных. Независимо от образования, пола и возраста.

Во времена моего детства своего цирка в Алма-Ате еще не было. И заезжие труппы раскидывали свои шатры-шапито в разных местах города. Помню один такой на площади перед железнодорожным вокзалом. Тут же периодически появлялся и круглый павильон, в котором свое ревущее искусство показывали «мотоциклисты на вертикальной стене».

Знакомое уже нескольким поколениям горожан здание возле центрального стадиона появилось на волне кунаевского строительного бума в 1972 году.

А несколькими годами ранее возникла и труппа — казахский коллектив Союзгосцирка, собранная из выпускников нескольких эстрадно-цирковых студий и училищ. В первые годы своего существования новый цирк в Алма-Ате был таким же местом паломничества, каким ныне стало наше долгожданное метро. Попасть туда в те годы было не так-то просто — количество желающих явно превышало вместимость зала (на 2160 мест).

Именно от тех представлений у многих на всю жизнь осталось ощущение яркого праздника, какой, собственно, и должен нести любой цирк в своей природе.