1. А часовню кто развалил?

Красивая часовня, представленная на гравюре, некогда украшала город Верный и немного даже Алма-Ату. Ее поставили в память о жертвах, понесенных городом во время страшного землетрясения 1887 года. Напомню, что катастрофа, вошедшая в анналы под названием «верненская», с силой в эпицентре до 10 баллов (а эпицентр находился почти под самым городом), лишила юное поселение всех 1500 (по другим данным, 1800) каменных домов (а тот Верный строился в основном из камня) и убила 236 горожан (общее количество жертв составило 332 человека).

Потери, которые вряд ли способны изумить нынешнего пользователя, для того тридцатитысячного города были немалые, а если учесть, что подавляющее число жертв составили дети, и вовсе страшные. Для увековечения памяти жертв горожанами и была поставлена часовня, располагавшаяся напротив Гостиного двора (ныне Зеленый базар) — посреди бульвара Колпаковского (Ленина, ныне Достык).

По воспоминаниям стариков, именно в эту часовню позже, в 1921 году, свозились для опознания жертвы другой значимой в истории города трагедии — разрушительного селя, вырвавшегося из ущелья Малой Алматинки и разрушившего юго-восточную часть Алма-Аты.

Однако очень скоро часовня исчезла из списка перечня городских памятников. Кому она помешала — вопрос риторический для любого знакомого с историей. Меня, честно говоря, сегодня больше волнует другой. Почему в нашем городе, где так любят мемориалы и увековечения, до сих пор — взамен разрушенного большевиками — так и не появилось памятника жертвам природных катастроф, унесших, между прочим, жизни сотен горожан? В ином месте любое из трех трагических событий, равных тем, что имели место в нашей истории, было бы отмечено достойным монументом. В конце концов строить памятники всегда почетнее, чем разрушать. Или я ошибаюсь?

2. Песенный поединок, завершившийся бессмертием

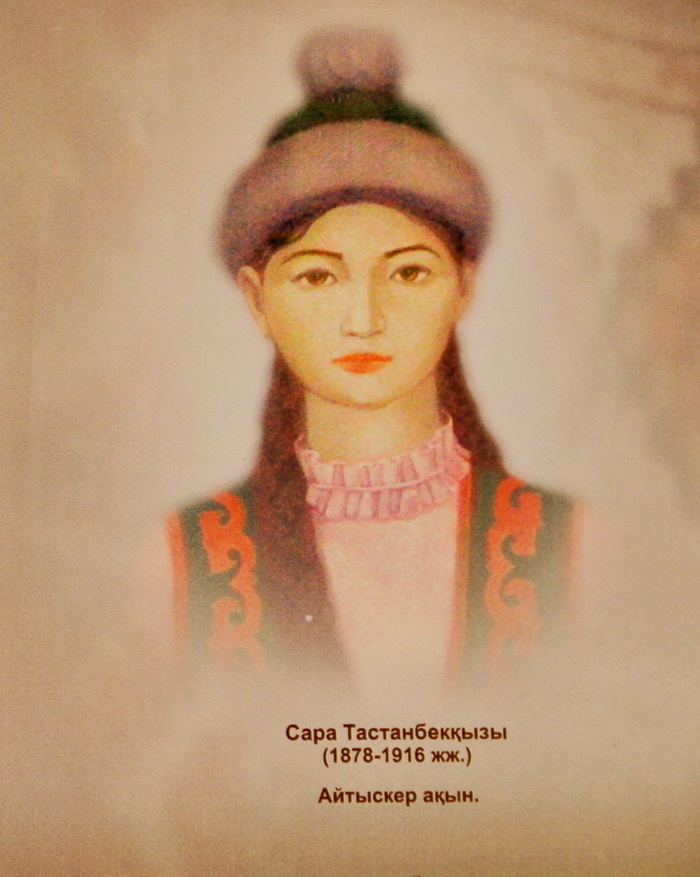

Свобода, которую предоставляла женщинам кочевая жизнь, выливалась для казашек не только в открытость лиц, независимость нравов и загруженность разнообразными работами. Почему-то когда пишут о таком феномене казахской культуры, как удивительная песенность народа и его природная музыкальная одаренность, вспоминают в основном о знаменитых исполнителях-мужчинах. Однако та роль, которую во всем этом играли казахские женщины, никак не менее значима.

Здесь ли Сара? Пусть выйдет навстречу,

Биржан-сери приехал — певец.

Кто лучше Сары владеет речью?

Но нынче в ауле ей будет конец.

Этот самоуверенный зачин стал прологом к одному из самых знаменитых песенных поединков в Великой степи, который состоялся в Семиречье в 1871 году. Между маститым 37-летним акыном Биржан-салом Кожагулулы и юной красавицей (как сказали бы ныне, восходящей звездой песенного творчества), местной уроженкой Сарой Тастанбеккызы. Не знаю, что почувствовал Биржан-сал, но меня бы явно смутил дерзкий ответ бесстрашной девчонки.

Ты мудрый — я думала, ты ж ничтожен,

Подобных тебе я, Биржан, не люблю.

Я меч-неркескен, что вынут из ножен.

Шею свою береги — разрублю.

Останется только облако смрада,

Если тебя изобью языком...

Вот так вот — никакого снисхождения к возрасту и преклонения перед авторитетом мэтра, несколько недель скакавшего верхом со своей Кокчетавщины!

Накал страстей предопределил продолжительность знаменитого айтыса — он длился несколько дней. И завершился хотя и победой Биржана (не совсем, надо признать, красивой — корифею пришлось смутить соперницу попреком в старом муже, замуж за которого ее — не по доброй воле! — отдали родственники), но подлинным триумфом Сары. Чье имя отныне широко разнеслось по степям и горам Казахстана и стало известно каждому казаху.

Более того, для народной истории оба участника исторического поединка со временем слились в одну нераздельную пару. Биржан-сал и акын-Сара. «Биржан и Сара». (Само собой вспоминается опера Тулебаева, премьера которой состоялась в Алма-Ате в 1946 году.)

3. Про болезнь страшнее ковида, свирепствовавшую в Казахстане

Вряд ли кто-то из казахстанцев задумывается, что традиционные тропические болезни, такие как малярия, ежегодно уносят жизней в сотни раз больше, нежели СПИД, ковид и всякие полумифические «животные» гриппы и другие «атипичные» заболевания, с которыми доблестно борются мировые фармацевтические гиганты (и ВОЗ с ними). И вряд ли кто-то помнит, что в дореволюционном Казахстане эта самая тропическая малярия была одной из самых распространенных смертельных напастей, летальность которой в иных районах достигала 12 процентов!

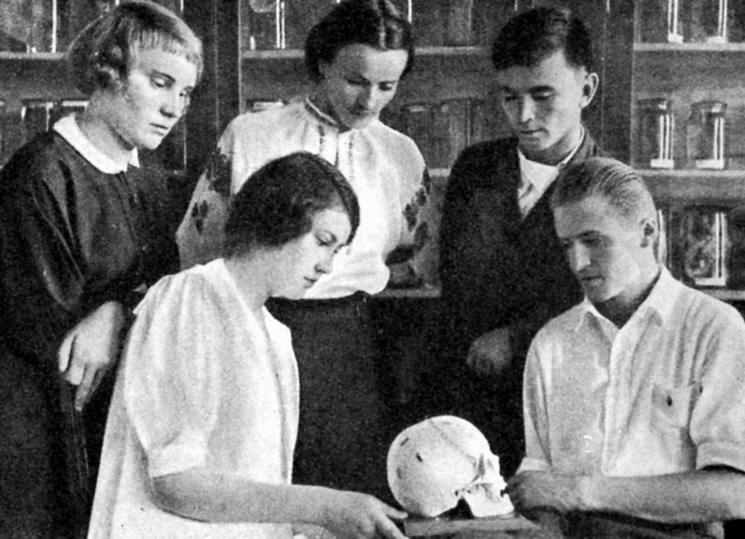

С малярией боролись и в старые времена, но победили только с приходом советской системы здравоохранения. Переломным годом борьбы с напастью в Казахстане считается 1934-й, когда Наркомздрав Казахской ССР ассигновал на борьбу десятки миллионов рублей (которые в те годы еще принято было тратить по назначению). В республике организовали профильную тропическую станцию (которую возглавил врач Андреев) с сетью филиалов по всей территории.

Кампания против малярии напоминала боевую операцию. В течение нескольких лет велась «разведка» — подготовительная работа по изучению и оценке основных очагов распространения заболевания в республике. Параллельно готовились кадры «бойцов» — специалистов-маляриологов. Все это в итоге и предопределило успех «боевых действий».

По мнению известного специалиста, академика И. Г. Галузо, «была построена система массовой борьбы с малярией в Казахстане, которая оправдала себя и которая вошла как научное достижение в общую систему борьбы с малярией в Советском Союзе».

Главной задачей считалось уничтожение малярийных комаров, которые и являлись переносчиками страшной заразы. С ними и местами их проживания и велась основная война. Массированные гидротехнические операции, среди которых такие, как нефтевание и опрыскивание парижской зеленью водоемов, авиаопыление химикатами населенных пунктов, а заодно и поголовная хинизация населения в районах массовых заболеваний, дали свои результаты.

Уже к концу 40-х годов одним народным бедствием в Казахстане стало меньше. Как с гордостью сообщал в 1946 году член-корреспондент Академии медицинских наук Г.Н. Удинцев, «в Казахстане в настоящее время уже не приходится говорить о малярии как о народном бедствии».

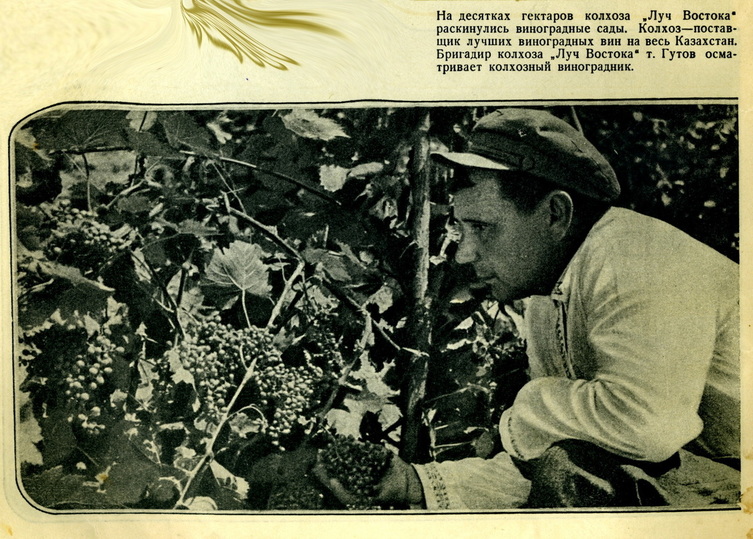

4. Гроздь преткновения

Виноград на юге Казахстана возделывали много столетий. Но подлинный рассвет казахстанского виноградарства пришелся на послевоенные годы. Если в 1950 году площадь виноградников в республике составляла четыре тысячи гектаров, то к 1968-му она увеличилась до 18 тысяч. Из них активно плодоносили лозы на 12 тысячах. (Остальные, заложенные впрок, ждали своей очереди.) Валовый сбор за этот период вырос с 4 до 82,8 тысячи тонн.

К концу же существования отрасли в Казахстане числилось 26 специализированных хозяйств, в которых с 27 тысяч гектаров собирали в хорошие годы (например, 1981 год) до 200 000 тонн солнечных ягод!

Изменилась и география отрасли. Вот что сообщает казахстанский том многотомного географического обзора «Советский Союз»: «Виноградарством на юге республики до революции занимались только в районах Чимкента, Арыси и Джамбула. Теперь виноградники появились в низовьях Сырдарьи и в предгорьях Джунгарского и Заилийского Алатау, особенно в долинах рек Чилика, Иссыка и окрестностях Алма-Аты, где хорошо акклиматизировались сорта винограда, идущие для производства коньяка, шампанских и других высококачественных сухих вин».

Другая географическая монография, изданная в Москве, «Казахская ССР. Экономико-географическая характеристика» уточняет: «Некоторые районы плодоводства имеют всесоюзную известность (район Алма-Аты — яблоки апорт, Южно-Казахстанская, Джамбульская и Талды-Курганская области — сады и виноградники»).

Всесоюзная известность казахстанского винограда в стране, где виноградники были не только брендами, но и узнаваемыми элементами пейзажей целых республик, говорила о многом. В те годы в республике выводились не только новые породы овец, но и новые сорта винограда (например, «Каракоз», «Алма-Атинский ранний» и т.д.) — селекцией занималось целое научно-производственное объединение «Алмалы». Неслучайно некоторые виноградники стали приобретать широкую известность и становились основой винных марочных сортов — про южно-казахстанский «Капланбек» ценители вспоминают до сих пор.

Но напрасно думать, что весь виноград целиком шел на производство алкоголя. На местном сырье в Алма-Ате работал не только завод шампанских вин, но и плодоконсервный комбинат. Он выпускал сок как трехлитровыми банками, так и маленькими «стаканными» баночками. А граненый стакан виноградного сока в школьном (и не только школьном) буфете стоил в те времена 10 копеек.

Да и про то, как растет виноград, знали в республике не только сельские жители. Увесистые теплые грозди, руки, покрытые сладкой грязью, оскомина от непомерного потребления пыльных ягод, осеннее солнце, пробивающееся сквозь ажурную листву, — все это, наверняка, хорошо помнят многие казахстанские школьники и студенты из советского времени. Потому что никого не минуло участие в «добровольной» помощи совхозам-колхозам в сборе урожая. И многим довелось побывать на винограде.

Все поменялось с началом антиалкогольной кампании имени Михаила Сергеевича Горбачева. В 1985 году (7 мая) было принято Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». И в тот же год валовый сбор казахстанского винограда сократился до 68 тысяч тонн. Выкорчеванные виноградные лозы вместе с порубленными яблонями стали банальными дровами для селян...