Кумыс и солнце

Старейший «климато-кумысолечебный курорт союзного значения» в Казахстане, на берегу озера Боровое, появился вместе с советской властью. Хотя использование благодатного климата, настоянного на сосновой хвое местного воздуха, и чудодейственного свежего кумыса для обуздания «чахотки» началось здесь гораздо раньше (об этом я рассказывал в прошлый раз).

Лечение туберкулеза в самых запущенных формах стало основой специализации двух знаменитых круглогодичных санаториев — для детей и взрослых. Пока туберкулез оставался злободневным и распространенным заболеванием, слава Борового гремела на весь Союз, приехать лечиться сюда мечтали многие. Но не всем это удавалось.

С 1936 года в Щучинско-Боровской курортной зоне больных принимал еще и крупный санаторий «Щучинский», расположенный на соседнем озере Щучьем. Здесь, правда, работали в основном с проблемами опорно-двигательного и сердечно-сосудистого свойства. Появилось и несколько ведомственных здравниц.

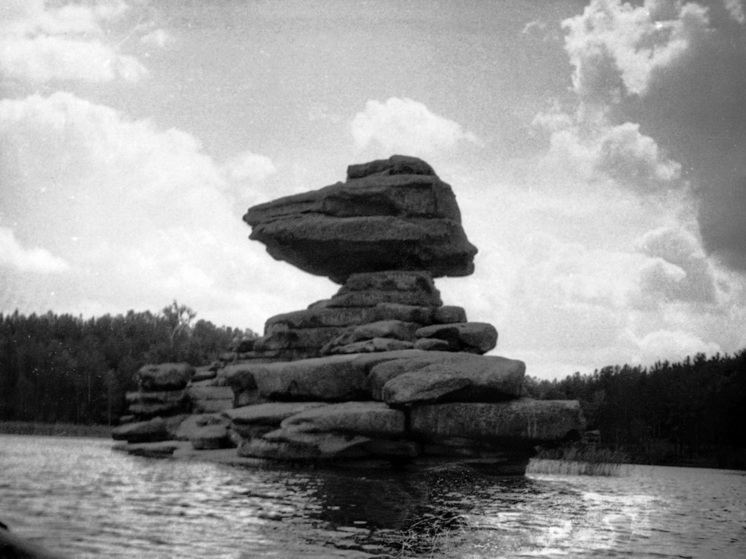

От Сибирской Швейцарии — к Жемчужине Казахстана

В советские времена подход к организации курорта поменялся кардинально. Единичные посетители уходили в прошлое. На смену им являлись советские «трудящиеся». В массе.

С новым строем связан и новый подход к лечению, вылившийся в капитальное научное исследование курортного потенциала Борового. Вот что писал в монографии 1958 года «Курорт «Боровое» один из старейших специалистов Казахстана в области иммунологии и аллергологии (будущий академик НАН РК) профессор Николай Беклемишев: «Медицинское изучение Борового особенно широко развернулось в советское время. В 20-е годы здесь работал виднейший курортолог Сибири М. Г. Курлов. Очень много сделано для медицинского изучения и популяризации Борового профессором Омского медицинского института П. И. Зарницыным, который в течение ряда лет являлся научным руководителем курорта. Он и его сотрудники изучали вопросы организации лечебной работы в Боровом, кумысолечения, действия на организм воды озера Май-Балык, совместного применения для лечения кумыса и воды Май-Балык и др. (...) В 1936 — 1938 годах здесь работала большая экспедиция Центрального института курортологии под руководством Л. Г. Гольдфайля. (...) С 1951 года научное изучение курорта проводится сотрудниками Института краевой патологии Академии наук Казахской ССР...».

Благодаря стараниям специалистов, воле государства и уникальности природы слава о Казахстанской жемчужине распространилась куда дальше, нежели былая известность Сибирской Швейцарии. Боровое встало в один ряд со здравницами Кавказа и Крыма.

«Полнообъемные творческие отпуска от двух недель (рассказ-новелла) до одного года (роман, трилогия). Ялта, Суук-Су, Боровое, Цихидзири, Махинджаури, Ленинград (Зимний дворец)».

Помните? Массолитовский дом Грибоедова? Ну, из «Мастера»?

Особый момент в жизни нашей здравницы — период Великой Отечественной войны, когда она стала прибежищем для цвета советской науки. В эвакуации тут несколько лет жили академики В. И. Вернадский, А. И. Тюменев, Л. И. Миндельштам, Л. С. Штерн, А. Е. Фаворский, М. А. Ильинский, Н. Ф. Гамалея, Л. С. Берг, А. С. Орлов, А. А. Баландин, С. А. Зернов, М. Д. Зелинский, А. А. Рихтер, А. Н. Крылов.

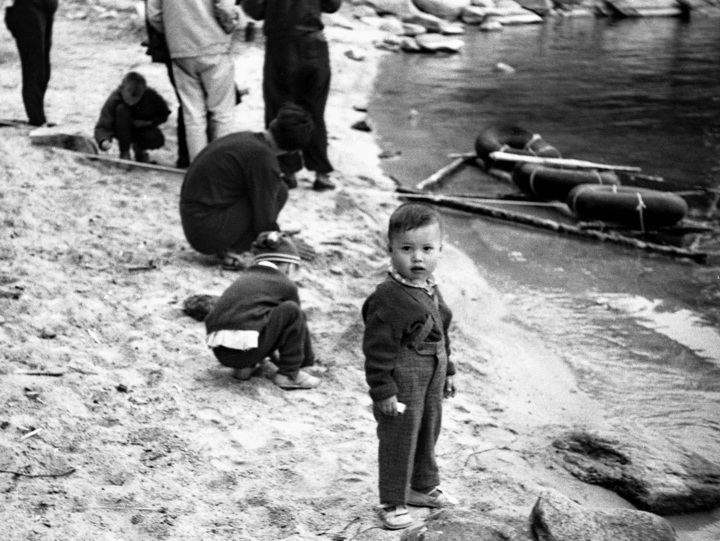

Дикие строители коммунизма

А после войны наступили другие времена: Боровое оказалось раздвоенным в своей релаксационной сути и диаметральных подходах людей к отдыху. С одной стороны, в редкие здравницы и санатории приезжали организованные туберкулезники и трудящиеся с профсоюзными путевками. А с другой — здесь стали все настойчивее появляться «дикари», наезжавшие со своими палатками из всех концов Союза.

Считается, что «дикий» туризм начался с культового фильма «Три плюс два» (с молодым Андреем Мироновым), вышедшего на экраны в 1963 году. Но вряд ли это так на самом деле.

В стране, где массовый туризм являлся одной из самых пламенных страстей молодых (или к таковым себя причислявшим), да при том энтузиазме, люди отличались необыкновенной легкостью на подъем и удивительной мобильностью. Собрать компанию друзей, взять палатки и ведра (котелков еще не было), купить билеты на поезд (вариант с личными автомашинами, которыми обладали персонажи фильма, был все-таки экстремальным в связи с немногочисленностью автовладельцев) и отправиться во время трудового отпуска «открывать» новые земли — считалось в порядке вещей.

Особой популярностью такое времяпровождение пользовалось в среде научно-технической интеллигенции и студенчества. Частыми участниками «диких» походов были рабочие фабрик и заводов. Почти никогда не отмечались среди них колхозники — им свежего воздуха хватало и без того, они предпочитали степенно отдыхать по профсоюзным путевкам.

К «дикарям» в СССР было двойственное отношение. Официальные власти их не особо жаловали. Очень часто они становились героями «веселых картинок» сатирического журнала «Крокодил» или киножурнала «Фитиль». И, признаем, часто заслуженно. Потому что массовое отношение населения Союза к природе было, мягко говоря, не эталонным. Эйфория покорителей и победителей накладывалась на иллюзию безбрежности страны, которая раскинулась на одной шестой части земной поверхности.

Доставалось и Казахстанской Швейцарии. Вот характерная выдержка из книжицы С. Никитина «Боровое», вышедшей в 1970 году.

«Туриста с топором и ножовкой я ненавижу всеми фибрами души. В 1968 году в Боровом произошло несколько пожаров, два из них крупные — и все по вине разводителей костров. Имя туриста не подходит тому, кто для костра использует не валежник, а рубит топором то, что попадает под руку. Покидая ночлежку, этот «дикий курортник» не соизволит тщательно притушить костер.»

Но, несмотря на издержки, в Советском Союзе никто особо не помышлял о том, что можно запретить ставить палатки там, где хочется, и разводить костры там, где можется. О том, что за это можно брать деньги, еще только задумывались.

Остров радости и здоровья

Но Боровое отнюдь не отдали на откуп неорганизованным «дикарям». Решение о создании тут крупной здравницы всесоюзного значения было принято Советом Министров Казахской ССР задолго до того, как Целиноград стал Астаной, а Астана — столицей республики. В 1968 году. В течение нескольких лет вся территория вновь подвергалась пристальной комплексной оценке алма-атинскими учеными из Академии наук. А параллельно институтом «Казгорстройпроект» разрабатывался план развития Боровской курортной зоны.

Так что к началу 80-х все должно было измениться коренным образом. С. Никитин писал: «Когда я беседовал с главным архитектором проекта, перед моим взором вырос прекрасный остров радости и здоровья, курортный оазис в степи. Склоняясь над генеральным планом, я, словно наяву, видел новые солнечные корпуса, туристско-рыболовные базы, пансионаты, гостиницы, просторные пляжи, лодочные гавани, живописные дороги, тенистые аллеи, воздвигнутые и проложенные в голубых горах, душистых сосновых лесах к берегам бирюзовых озер».

Далеко сижу — высоко гляжу!

Не все задуманное удалось воплотить. Однако курортное освоение района все же велось, хотя и не столь споро, как представлялось составителям планов.

К началу 60-х годов прошлого столетия здесь существовало несколько здравниц. Санаторий «Боровое» и детский санаторий с тем же названием на берегу одноименного озера, «Бармашино» и «Щучинский» на берегу Щучьего. А еще санаторий СибВО.

Все они все еще имели ярко выраженную туберкулезную специализацию. Кроме «здравниц» здесь существовало несколько «житниц» — вроде домов отдыха «Воробьевка», «Щучинский» (для работников просвещения), «Боровое» (Казпромсовета). Ну а несколько позже появились знаменитые пансионаты «Окжетпес» и «Голубой залив».

(Продолжение следует.)