Темы для беседы две: об игровом элементе в кулинарии и «творческой кухне» игры. А, если чуть конкретнее и серьезнее, Борис Бурда расскажет: о золотом веке «Что? Где? Когда?»; о красивых вопросах и правильных ответах; о еде, ее культурологических аспектах и кулинарных акцентах.

О золотом веке «Что? Где? Когда?»

В какую пору игра была интереснее?.. Может показаться, что в нынешнем клубе «Что? Где? Когда?» (в интеллектуальном казино — как его назвал Ворошилов) с приходом денежной системы призов накал страстей упал по сравнению с прежними временами. Мол, пусть тогда призами и были «всего лишь» книги, но то были годы триумфа, когда «Что? Где? Когда?» была самой популярной передачей. Однако, если следовать этой логике, если ставка убивает азарт, игра должна была вовсе сгинуть. Чего не произошло.

А еще дело в том, что я, например, не просто игрок — я спортсмен. Мне интересна победа — и победа по правилам. У нас был один-единственный игрок, которого очень волновала материальная сторона. И как-то наш капитан Андрей Козлов сказал мне: «Слушай, Боря, я больше не могу с ним играть, он меня совершенно задергал своими рассуждениями о том, как поделить выигранную сумму!».

Но это исключение. Знатоки играют не за деньги, не друг против друга и не против ведущего. Знатоки играют против вопроса. Если бы нам давали, ну, не знаю, ломаную пластмассовую пуговицу, мы бы играли за эту пуговицу.

Я не думаю, что игроков высокого уровня вообще как-то могут мотивировать деньги. Красота вопросов — вот на что надо смотреть.

И вообще, хорошо, что прошлые призы — когда-то вещи редкие — сейчас в широчайшем доступе. Я, например, много лет искал «Историю Рима» Моммзена, лишь в руках держал знаменитое издание 30-х годов. А сейчас одновременно продаются три издания, и можно привередничать, выбирая из них.

В связи со всем вышесказанным можно ли говорить о каком-то «золотом веке» игры?.. О чем можно говорить, так это о моменте (по моей оценке, в конце 80-х — начале 90-х годов), когда «Что? Где? Когда?» перестала быть просто игрой. А стала, ну скажем так, этнокультурным признаком всех людей, говорящих по-русски: как коррида для испанцев или икебана для японцев. Я был во многих странах, видел центры русской культуры: в Америке, Израиле, Германии... Все они держатся на «трех китах» — КВН, авторская песня и «Что? Где? Когда?». (В Чикаго, в этом захолустье русской эмиграции, в «Что? Где? Когда?» играют 30 команд!)

И даже если игра, допустим, уйдет с телеэкранов, то для шестизначного числа ее любителей ничего, в общем-то, не изменится. Они по-прежнему будут приходить в свои клубы, садиться за игровой стол, и ведущий будет говорить: «Следующий вопрос». Игра стала неуничтожимой. Или, во всяком случае, трудно уничтожаемой. Чтобы извести «Что? Где? Когда?», надо, наверное, чтобы исчезли и люди, говорящие по-русски.

О красивых вопросах и правильных ответах

«Что? Где? Когда?» — это вопросы и ответы. Каков секрет хорошего вопроса?

Первое: вопрос, для ответа на который нужны редкие знания, считается плохим. Дело не столько в том, чтобы много знать, а в том, чтобы догадаться, уметь связать факты.

Вот, к примеру, вопрос. Из Третьяковской галереи 2 января 1959 года было вынесено известное полотно знаменитого русского художника Федотова. Как называлось полотно? Первая наша реакция — растерянность: казалось бы, как определить одну-единственную картину среди многих?! Однако решение должно быть, и связано оно, очевидно, с датой — не зря же ее назвали. Хороший вопрос — это как хорошая шахматная задача: решается лишь тогда, когда все фигуры участвуют.

Что же случилось в этот день? Вспомнилось, что 2 января 1959 года советская космическая ракета «Луна-2» достигла Луны. При чем тут Федотов, нет ли между фактами связи? Забегая вперед, скажу, что я отказался от этой версии (вообще же, бывает так, что знания оказываются лишними!) И стал вспоминать, что случилось, может быть, чуточку раньше. И вспомнил, что 1 января 1959 года победила Кубинская революция. Дальше все было просто. Среди картин Федотова была и такая, которая изображала скорбь старой барыни по поводу смерти любимой собачки. Я понял, что нашел ответ на вопрос: картина называлась «Кончина Фидельки»...

Бывают вопросы, где знания вообще нужны небольшие. От человека требуются определенное интеллектуальное усилие, выход из плоскости, нестандартный ход. И это второе.

Вот вам другой вопрос. На польско-советской границе стоит дорожный знак, предупреждающий о плохой дороге. Вполне распространенный в международной практике знак. На нем цифра — 22,4. Очевидно, число обозначает область действия этого знака. От знатоков требуется назвать размерность этой цифры.

Игрок начинает думать. И тут в его голове происходит какая-то вспышка, на профессиональном жаргоне у нас говорят: «Щелкнуло». Ты понимаешь, что размерность — миллионы квадратных километров. Границы участка плохой дороги — территория Советского Союза, площадь которого составляла как раз 22,4 миллиона квадратных километров.

А еще один вопрос я просто считаю шедевром. Он состоит всего из четырех слов, и в то же время это красивый полноценный вопрос, соответствующий всем требованиям игры «Что? Где? Когда?». Звучит он так: черепаха зеленая, а кот? Ответов можно придумать много, но, когда вы их будете давать, не забывайте озадачиться: а какое интеллектуальное усилие вам пришлось сделать? Ведь именно его — этого усилия, вышеупомянутого выхода из плоскости — требовал вопрос.

Ответ — Быков. Ролан Быков. Речь идет о советском фильме «Золотой ключик», где черепаху Тортиллу играла Рина Зеленая, а кота Базилио — Ролан Быков.

И в этом третье условие — остроумие, изящество. Хороший вопрос — это практически художественная миниатюра вроде эпиграммы.

Каков рецепт хорошего ответа, каков «секрет» знатока? Для начала скажу, что уровни игроков бывают разные. Так что не буду говорить за всех, расскажу о себе. С детства я любил книги, был, что называется, «книжным пьяницей» (вроде президента Кеннеди), читал по пять-шесть часов в день. Делал это сугубо для своего удовольствия и подумать не мог, что это мне когда-нибудь пригодится. А потом по разным причинам, иногда очень смешным, начал играть в разные интеллектуальные игры. И так скажу: после этого я вовсе не стал специально читать больше. Читаю, как и раньше, для удовольствия. Насколько я знаю, у моих друзей — практически то же самое.

Во время игры сижу на строго определенном месте, но не из-за суеверий, а потому что я тот игрок, которого капитан команды боится прослушать — через человека от него.

В команде, как известно, шесть человек — ни больше, ни меньше. Этой темой, кстати, много занимались ученые и даже защитили несколько диссертаций. Оказалось, что шестеро игроков — наиболее оптимальное число. Впрочем, дело не только в ученых. К аналогичному выводу мы сами пришли, что называется, эмпирическим путем. В первой же игре Ворошилов гениально угадал с количеством игроков. А потом я замечал, что играть впятером — практически то же самое, что и вшестером. Всемером — уже не совсем удобно, много помех. Бывали игры, когда шутки ради, для шоу, команда из шести игроков сражалась с командой в 20 человек и оказывалась вполне обороноспособной: 20 человек друг друга просто не могут услышать.

Чем еще уникальна «Что? Где? Когда?». На телевидении ведь есть и другие интеллектуальные игры, и по-своему они интересны. Например, «Своя игра» более жестка: вопросы требуют именно эрудиции в самых разных областях, и отвечать на них нужно быстро. Впрочем, я играл в этой игре и победил — выиграл автомобиль. Но только играя в «Что? Где? Когда?», я чувствовал, что на меня смотрит девятизначное число людей. А еще было подсчитано, что во время игры на клубный сервер зашли люди из 90 стран. Так вот, ощущение, что на тебя смотрит более ста миллионов человек из девяноста стран, — очень любопытное ощущение. И не всем оно идет на пользу. Многие под этим гнетом просто разваливаются, приходят в полную интеллектуальную негодность.

Вспоминаю, что Ворошилов, который был заметно и намеренно несправедлив к игрокам, говорил: «Я на стороне зрителей, а не на вашей. Вас шестеро, вы подготовлены, а зритель один со своим вопросом, и ему не на кого рассчитывать, кроме меня». И он вообще питал слабость к, назовем ее так, общественной стороне игры. Как-то решил влить в элитарный клуб «Что? Где? Когда?» свежую кровь — набрал игроков со стороны, никогда не участвовавших в клубных играх. После отбора он пригласил 13 человек. Так вот, от всех них пользы было не больше, чем от пирамиды Хеопса, и Александр Фукс, гениальный оператор телепередачи с момента ее основания, проносясь по тесному помещению, где шла съемка, то и дело попадал своей огромной ручной камерой им по головам. Обычно камерой по голове получают самые неловкие и бестолковые. В общем, из 13 лишь один стал затем хорошим игроком.

Но главный «секрет» знатока, если можно так выразиться, — интересоваться новой информацией и затем связывать ее с предыдущим опытом. Все ведь запомнить невероятно — это общеизвестно. А вот если у тебя на «чердаке» все разложено по полочкам, ты это быстро достанешь.

Приведу такой пример. Как Пушкина учили в лицее (лицей в то время был лучшей школой своего времени)? Там учились славные люди и великие князья, и, конечно, были очень хорошие учителя. Так вот, преподаватель истории вызывал Пушкина к доске и спрашивал: «1586 год — какие короли в разных странах Европы?». И Александр Сергеич быстро должен был всех их вспомнить. В Англии — Елизавета, во Франции — через год убьют Генриха III, но пока он живой, в Испании — Филипп II, в Португалии своего короля нет, поскольку к тому времени Испания ее завоевала... Видите, все связано. И ученик уже понимает, что между этими королями (и странами) были какие-то отношения: войны, договоры, союзы.

В общем, есть люди, которые пытаются не просто что-то запоминать, а связывать знания одно с другим. Чтобы была картинка в голове, как у авиадиспетчера. Такие люди иногда неплохо играют в «Что? Где? Когда?».

О еде, ее культурологических аспектах и кулинарных акцентах

На пике популярности передача «Что? Где? Когда?» получала в год до полумиллиона писем с вопросами от телезрителей. Да и сейчас получает десятки тысяч. Разумеется, все эти вопросы не могут попасть на стол. Впрочем, часть из них — самые интересные — опубликована, а какие-то используются для тренировок команд перед играми.

Но у иных из них есть еще одна судьба. Я их вставлял в свои книги, в кулинарные эссе. Те, разумеется, которые, во-первых, имели отношение к тематике того или иного блюда, а во-вторых, были красивыми художественными миниатюрами.

«Что? Где? Когда?» — это увлечение, не работа. А в моей трудовой книжке написано — телеведущий. Я вел на телевидении кулинарную программу и часто использовал в ней свой игровой опыт. Кроме того, я — обозреватель нескольких кулинарных журналов, а теперь еще и, страшно сказать, писатель, раз у меня уже вышло несколько книг.

Я, конечно, не просто общественный повар. Так, программа на ТВ называлась кулинарно-культурологической, а расширенные рецепты в книгах, повторюсь — кулинарными эссе.

Что это значит? А то, что, повествуя о каком-нибудь блюде, я сообщаю и о регионе, где оно возникло, и об обычаях этой местности. Например, в одной моей книге я рассказываю о бешбармаке. Но, разумеется, не только о самом блюде, но и том, что для жителей Казахстана означает конина. И что жеребенка, прежде чем зарезать, откармливают два года, и что сало у этого жеребенка — как у хорошей свиньи, во всю ладонь.

Рассказываю и о древних казахских состязаниях батыров-етжетпесов — людях, которые могли много съесть. О том, как они постигали свою мудрость и как в ней практиковались (они знали, например, что не надо налегать на лапшу, она вкусная, но не даст съесть много, а налегать следует на жир и мясо). Об особо легендарных едоках, которые, скажем так, не беспокоили своих приятелей ради барашка... Были и такие, которые могли справиться в одиночку с жеребенком.

Вообще рассказываю массу интересных историй, связанных с казахской кухней: почему, например, бешбармак едят рукой, и при этом только правой — тут и мусульманские традиции, и некоторые особенности гигиены. А также о том, что, с одной стороны, казахи — мусульмане, поэтому вина не пьют, а с другой — мусульмане они, скажем так, не сильно ревностные, и поэтому в другой руке должен быть граненый стакан с водкой. Кстати, кулинарно это абсолютно верно, потому что никакого вина или коньяка бешбармак к себе не подпускает категорически. В отличие от водки, которая вообще является не напитком, а кулинарным акцентом.

Вот видите, я говорил о бешбармаке, а рассказал о много большем. В чем мне, конечно, помогает мое увлечение знатока. Так выглядит моя работа.

Какое блюдо я приготовлю на Новый год? Да я пока не знаю даже, в каком городе его буду встречать, но, если окажусь дома, в Одессе... Нашпигую мясо, говядину, давленым сальцем с чесночком, морковочкой. Нашпигую специальной шпиговальной иглой. Может, воткну еще пару гвоздик для запаха, как англичане в окорок... Больше ничего. Тут главное — не переборщить с пряностями. Печь мясо, скорее всего, буду в жарошланге — есть такая специальная кулинарная штучка — что-то вроде трубы из пластика.

К основному блюду выложу ассортимент разносолов — прямо с одесского Привоза. Изумительные хрустящие соленые огурчики, где травки выбраны так, как надо. Соленые помидоры, как зеленые, так и красные. Это совершенно разные вещи, не следует их путать. Грибочки. Многочисленные кулинарные изыски наших корейцев.

А еще, что я обязательно приготовлю, — баклажанную икру. Это необыкновенно праздничное блюдо, если готовить его правильно. То, что у нас предъявляют в стеклянных банках (а начинать надо, наверное, еще с той пресловутой «заморской икры, баклажанной», которой, кстати, и не было при Иване Грозном), — это, к сожалению, погубленная вещь. Ее слишком мелко размалывают, а в икре должны чувствоваться кусочки. И потом, она должна быть сырой. Пекутся только баклажаны.

А что до «кулинарных акцентов», то Новый год — это, конечно, брют. Со своего родного одесского завода — старого, редереровского. Причем пробка не улетит в потолок. Это наслаждение для слуха и оскорбление для языка. Если в дорогом шампанском газ уходит зря, это плохо. Бокал настоящего брюта пузырьки не оставляют до утра.

Справка "МК"

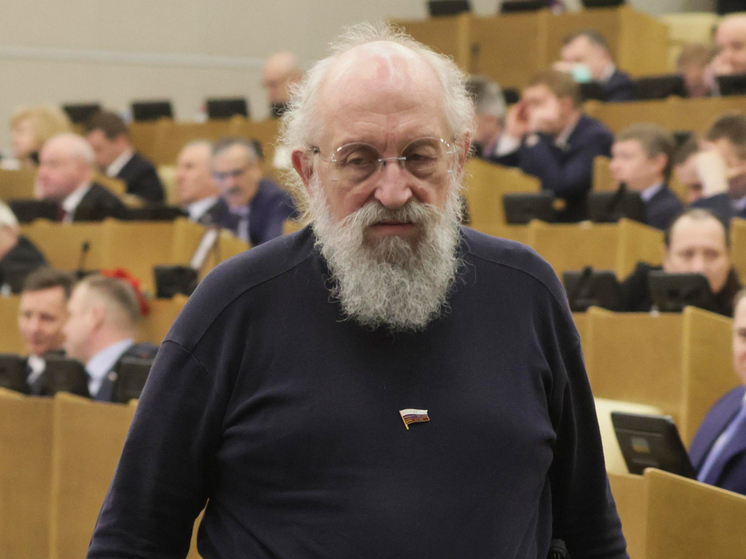

Борис Бурда

Знаменитый эрудит из клуба «Что? Где? Когда?» трижды, в 1998-м, 2000-м и 2008 годах, признавался лучшим игроком клуба — становился обладателем «Хрустальной совы». Достижение выдающееся, хотя сам он скромно считает самым органичным знатоком Александра Друзя: «Для него игра — главное содержание жизни, а я отвлекаюсь — книжки, например, пишу». Именно: помимо всего прочего Борис Бурда — писатель и телеведущий. Тема его книг и передач — кулинария с культурно-исторической точки зрения. И наоборот: мировая культура с кулинарной точки... вкуса.

Бард.

А еще Борис Бурда — одессит. В этом славном городе он родился, в нем проживает по сию пору. Хотя готовит в Киеве, а играет в Москве. На вопрос, не случались ли соблазны эмигрировать, отвечает, что поступил истинно по-одесски: уехал и остался.