Для ознакомления с деятельностью Казачьего культурного центра были приглашены представители Казахстанской туристской ассоциации, туроператоры, гиды. Кроме алматинцев в этой встрече приняли участие гиды из Китая. Гостей принял первый заместитель председателя координационного совета Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана, главный редактор газеты «Казачий курьер» Михаил Федорович Киндалев. «Когда Захаров привел меня сюда, здесь были руины, Юрий Филиппович поднял это здание на собственные средства, — сказал Киндалев. — На казачьем круге было принято решение присвоить Казачьему культурному центру имя верховного атамана».

Читаем на сайте Казачьего центра: «Первые казаки прибыли в район Семиречья в 1831 году, с этого времени организуется массовое создание казачьих поселений в степи и предгорных районах Джунгарского Алатау. Данные меры предпринимаются для обеспечения безопасности от грабительских набегов и прекращения практики пополнения невольничьих рынков Средней Азии жителями Северного и Центрального Казахстана. Одними из первых поселений казаков в Семиречье стали станицы — Ауягузская (Сергиопольская), основанная в 1831 году, и Капальская, основанная в 1847 году. Капальская станица стала важным русским плацдармом в Русско-кокандской войне, закрепившей Семиречье за Россией. Для этих целей были расквартированы 9-й и 10-й Сибирские казачьи полки...

Далее уже на новой пограничной Заилийской линии сибирские казаки выстроили оборонительные укрепления, и в 1854 году они образовали укрепление Верное». При этом красной строкой проходит мысль о том, что Российская империя в XVIII веке постепенно включала в свой состав земли Младшего и Среднего жузов, с середины XIX века — и земли Старшего жуза. Это происходило только после соответствующего обращения о переходе в российское подданство от предводителей этих жузов и отдельных родов.

В энциклопедии «Алма-Ата» (1983 год) читаем: «Перемышльский нашел место с удобными пахотными землями, сенокосами и источниками воды. Военное укрепление было основано на левом берегу реки Малой Алматинки — на месте древнего поселения Алматы. В строительстве крепости принимали участие казахи, которые в русских солдатах видели своих защитников от нападений кокандских феодалов, опустошавших набегами поселения, грабивших казахское население».

В книге Е. Дуйсенова «Алма-Ата сегодня и завтра» (1963 год) сказано: «Укрепление, которое должно было стать административным центром вновь создаваемого Алатауского военного округа, решили строить в восьми километрах от выхода из горного ущелья реки Малой Алматинки. Перемышльский выбрал место на крутом левом берегу реки, у пересечения с большой караванной дорогой, ведущей в Среднюю Азию. Ранней весной 1854 года начато сооружение укрепления Заилийского, получившего уже в следующем году название Верное».

Е. Дуйсенов приводит рассказ Атбана Саркулова: «Жили мы бедно, хлеба совсем не было. Сеяли одно просо, чаю совсем не знали, одежда была бедная... Помню, Перемышльский приехал с казаками в наш аул около Курту и начал требовать, чтобы киргизы (то есть казахи) доставили ему верблюдов... Опасаясь большой вражды, мы решили доставить незначительное число верблюдов, но горевали, что русские пришли нас грабить. Оказалось, что верблюды понадобились для перевозки муки и овса из Капала, и нам не только вернули всех верблюдов, но заплатили за перевоз и за утонувших в Или. Тогда мы поверили русским и начали им помогать...».

Автор книги пишет, что в качестве военной крепости укрепление просуществовало недолго. Первоначально ее население составляло 470 солдат и офицеров Заилийского отряда. «Внутри Верненского укрепления размещались казармы, лазарет, оружейные склады, пороховые погреба, гауптвахта, дома для офицеров и начальника округа, а также походная церковь. Все эти и другие сооружения группировались вокруг плаца для военных учений и смотров. В июле 1855 года по прибытии первой партии переселенцев-казахов и крестьян, причисленных к казачьему сословию, на юго-западе крепости была начата застройка казачьей станицы, получившей название Алматинской. В это же время в Верное из Капала была перенесена резиденция пристава Большой Орды. В ноябре 1856 года укрепление становится административным центром Алатауского округа».

Храня историю станицы

В большой зале Казачьего центра представлены портреты выдающихся людей, в их числе портрет устроителя Семиречья Герасима Колпаковского, старшины казахов Большой Орды, Семиреченского губернатора и атамана семиреченских казаков (1867-1882), четырехзвездного генерала российской армии, почетного гражданина города Верного, почетного старейшины станиц Семиречья, члена военного совета Российской империи, командующего войсками Омского военного округа, степного губернатора и наказного атамана Сибирского казачьего войска. Под портретом написано: «21 октября 1860 года подполковник Герасим Колпаковский, командуя отдельным отрядом, сформированным из казаков и легкой казахской конницы, вступил в бой с вторгшимся в Заилийский край 20-тысячным кокандским войском. В трехдневном сражении при укреплении Кастек (под Узун-Агашом) он нанес поражение противнику и заставил его отступить».

В зале представлен и потрет казачьего полковника, порученца по особым делам губернатора Семиреченского края, верховного бия Семиречья Сарыбая би Айдос-улы. Подпись гласит: «Принят был в казачье сословие за воинские успехи, отчаянную храбрость рубаки и немереную силу батыра с присвоением воинского звания прапорщик».

Заместитель председателя координационного совета по вопросам истории и культуры Виталий Фисенко представил экскурсионную программу. «Существует общность корней и некоторых культурных традиций казаков и казахов, — заметил он. — Так, казак — свободный, независимый человек. Это были служивые люди, преимущественно православные, но были среди казаков мусульмане и иудеи. Есть понятие: казак без Бога — не казак. В Российской империи казачество считалось военным сословием, в котором числилось население ряда местностей, оно пользовалось особыми правами и преимуществами на условиях обязательной и общей воинской повинности. Казаки служили 20 лет, потом занимались обучением молодого поколения, то есть практически вся их жизнь была посвящена воинской службе. Казачество — это братство людей, объединенных особым состоянием духа, сознанием нравственности и морали. Казаки имеют свою культуру, историю, память. Славное прошлое казачества, дела и заветы предков дают право с гордостью сказать: «Слава тебе, Господи, что мы — казаки!»

В свое время Лев Троцкий написал: «Это единственная часть русской нации, которая способна к самоорганизации, поэтому они должны быть уничтожены поголовно». По словам Виталия Фисенко, начиная с 1918 года началось плановое уничтожение казаков. Во времена Российской империи было восемь миллионов казаков, по окончании гражданской войны осталось три миллиона. Кто-то эмигрировал за границу, кто-то погиб. В Казахстане сегодня проживает около 2500 казаков. Существует своеобразный ритуал приема в казачество.

Отдельное направление деятельности центра — реставрация памятников истории и культуры. «Мы провели большую работу со структурами акимата, управлением культуры и управлением по туризму, вышли на общественный совет города, — говорит В. Фисенко. — Есть группа, которая занимается мониторингом состояния памятников культуры и истории города. В конце февраля будет осмотрено место, с которого начинался форт Верный. Мы тоже хотим принять участие в этом мероприятии и надеемся на скорейшее начало противоаварийных работ и организацию планомерной реставрации памятника истории и культуры».

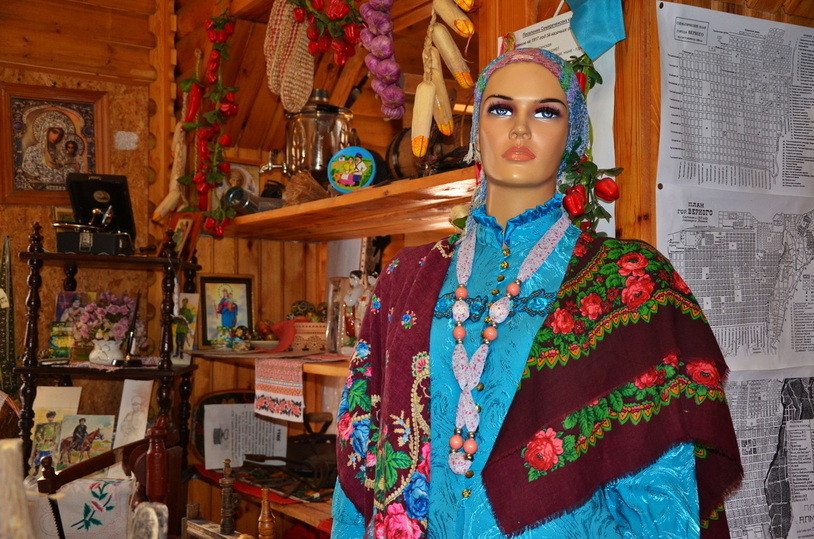

Цели и задачи Казачьего центра — популяризация казачьей культуры, истории Семиреченского казачьего войска, организация туристской деятельности. В небольшом музее представлены одежда, военная форма, награды, документы, оружие, музыкальные инструменты. Создана экспозиция казачьего куреня, где в красном углу были иконы, а в центре, на ковре, висело боевое оружие.

Для гостей открыты двери

С шашкой в руке вышла на сцену несравненная Варвара Некрасова. Какая стать, какие точные движения! Кружится красная юбка под черным кафтаном, а на раскрытой ладони летает по кругу серебристая шашка! Варвара — художник-иллюстратор, принимала участие в работе над недавно вышедшей в свет книгой для обучения русскоговорящих детей казахскому языку. «Возможно, в моем роду были казаки, мои прапрадеды пришли с Дона в Сибирь, — говорит В. Некрасова. — Фланкировка была для меня хобби, теперь я спортсмен и тренер по фланкировке шашкой. Учусь у Натальи Копыловой-Россери, ее курс адаптирован для русской аудитории, мы занимаемся онлайн. Это молодой развивающийся вид, здесь нет предела совершенству. На базе Казачьего центра поводился конкурс по фланкировке, в своей категории я была первой, а моя ученица стала второй».

Варвара Некрасова проводит мастерклассы. И, кстати, у туристов тоже есть возможность получить урок владения шашкой. Гости могут посмотреть выступление артистов, насладиться искусством ложкарей, а потом вместе с ними встать в хоровод.

Марина Сергеевна Гранова — педагог, исполнитель народных песен, заслуженный деятель культуры РК, президент международного благотворительного фонда «Театр народной песни», руководитель Театра народной песни города Алматы. «Мы ездим на фестивали, конкурсы и всегда занимаем призовые места, — говорит Марина Сергеевна. — Я занимаюсь развитием русской казачьей культуры в Казахстане. Есть несколько ансамблей, в которых заняты дети разного возраста, а самому старшему нашему артисту 92 года. Мы исполняем песни на русском, казахском, татарском, белорусском, украинском и других языках. Наш детский ансамбль «Карамелька» исполняет песни на казахском языке, ансамбль «Казаки Семиречья» — казачьи песни, коллектив «Семиряночка» — только русские народные. У нас 50 наименований музыкальных инструментов и по десять костюмов, которые мы шьем сами. Мы даем до 120 концертов в год. Театр народной песни выступает бесплатно в детских домах, в домах инвалидов и социальных домах. Обучение бесплатное, работаем из любви к искусству. У нас есть русские костюмы, и мы ищем помещение, чтобы создать музей».

В Казачьем центре с песнями и плясками 2 марта будут отмечать Масленицу, каждое первое воскресенье месяца проводятся мероприятия русской общины. Если есть желание петь, плясать и изучать историю — двери открыты!